走出非洲:探寻多样性与繁荣的谜题

【作者简介】奥戴德·盖勒(Oded Galor),美国布朗大学经济学教授,犹太人,原籍以色列。他是统一增长理论的创始人,致力于找寻人类社会进化整体过程的共同特点,探索经济发展的最深层决定因素。作者的研究视野跨越经济学、历史学、人类学、社会学、生物学等多个学科,在广泛的社会科学领域产生了深远影响。他目前兼任欧美多所大学与科学院的学术职位以及多个期刊的主编。

历史上的生活条件确实受到人类多样性水平的显著影响,因此与智人离开非洲的迁徙过程有关。每个国家或族裔群体的先祖人群走出东非人类摇篮的迁徙距离给经济发展成果造成了一种持续的驼峰状影响,反映了多样性对社会生产率的有益效应与有害效应的平衡。

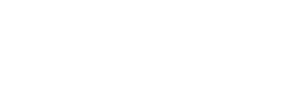

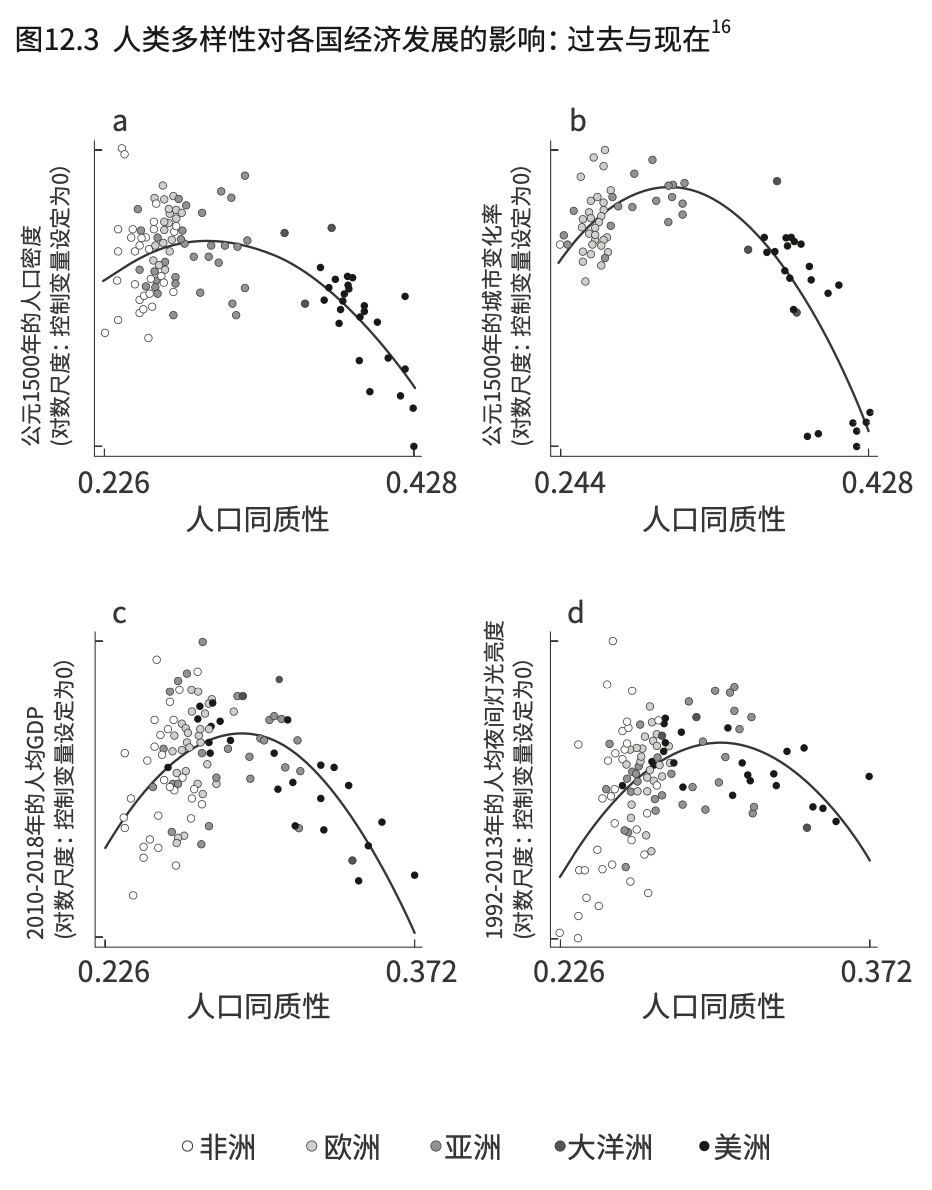

多样性对经济生产率的这一驼峰状影响在各个国家之间(图12.3)与各族裔群体之间(图12.4)都显得突出而一致,无论是根据过去的人口密度或城市化率,或者如今的人均收入水平或夜间光线强度(基于卫星照片)。还有,自新石器革命以来的1.2万多年里,驼峰模式并没有质的改变。因此,如果没有政策来缓解多样性对异质性国家的消极影响,或提升同质性国家的多样性水平,那么中间水平的多样性对实现经济繁荣始终是最有利的。

事实上,这一驼峰模式仅见于祖先离开非洲的迁徙距离的影响。与智人走出非洲和人类多样性无关的其他地理距离,都没有表现出类似的驼峰模式。尤其是与东非之间的空中距离(而非迁徙距离)就和经济繁荣程度无关,这是合理的,因为史前人类的迁徙是用脚走出非洲的,而非乘坐飞机。此外,与“安慰剂起源地”(也就是地球上没有智人起源的其他地点,如伦敦、东京、墨西哥城)之间的迁徙距离对经济繁荣程度没有任何影响。还有,与遥远历史上的技术前沿地区(如肥沃新月地带)的地理接近度也不影响经济繁荣程度。

不同类型的证据确认了这一有趣结果背后的推测机制:社会多样性确实对经济福利水平产生了方向相反的作用。一方面这些证据发现,多样性会拓展社会交往中包含的个人价值观、信仰和偏好谱系,削弱人际信任度和社会凝聚力,提高爆发国内冲突的概率,造成公共品供给的低效率,从而拖累经济表现。另一方面,社会多样性增加会拓展个人特性的范围(例如解决问题的技能和方法),鼓励专业分工,激励创造性活动中的观点碰撞,便于更快适应变化的技术环境,从而促进经济发展。

还有,在过去几个世纪中,最有利于经济繁荣的多样性水平区间有所提升。这一现象符合如下假说:在快速变化的技术环境下(发达阶段的特征),多样性的益处变得愈发突出。多样性在发展过程中的重要性提高,有助于解释中国和欧洲命运逆转的原因。在公元1500年左右,日本、朝鲜和中国等国家拥有最适宜经济发展的多样性水平。显而易见,它们相对较高的同质性对社会凝聚力的好处超出了阻碍创新的坏处,这在公元1500年之前的时代是合适的,因为当时的技术进步较为缓慢,多样性能发挥的益处更为有限。事实上,中国确实在前工业化时代相当繁荣。但随着技术进步在之后的5个世纪里加速,中国相对较高的同质性似乎迟滞了它转向现代增长时期,导致经济主导权转移到更为多样性的欧洲及之后的北美洲。目前对于现代经济发展最有利的多样性水平应该接近于美国的现状。

当然,人类多样性只是影响经济成就的因素之一,靠近理想的多样性水平并不能确保经济繁荣。但在考虑了地理、制度和文化特征的作用以后,多样性仍对各国、各地区和各族群在过去与当今的经济发展水平具有显著影响。这些影响的意义不同凡响,因为从智人最早走出非洲已过去了漫长时间,而我们仍可以对此做量化分析。各国之间没有明确来源的繁荣程度差异(根据2010—2018年的人均收入水平)之中,有大约四分之一可归结为社会多样性。相比之下,利用同样的分析方法,可以把大约五分之二的差异归结为地理气候因素,大约七分之一归结为疾病环境,大约五分之一归结为族群文化因素,大约十分之一归结为政治制度。

人类多样性是经济繁荣程度的有力决定因素之一,但各国的命运并非早已注定。恰恰相反,通过理解这种作用的本质,我们可以设计出合适的政策去发挥多样性的益处,并缓和其不利影响。假如最缺乏多样性的国家之一玻利维亚能够提升其文化多样性,那么人均收入有望提升5倍。反之,假如多样性最丰富的国家埃塞俄比亚能采取合适的政策来强化社会凝聚力和宽容度,目前的人均收入水平将可以翻倍。

更一般地说,采用能够最好地利用现有多样性水平的教育政策,让高度多样性的社会提升对差异的宽容度和尊重度,让高度同质化的社会接受新思想、秉持怀疑精神和敢于改变现状,都有望取得丰硕成果。实际上,能够成功地促进多元主义、宽容和尊重差异的任何措施,都将帮助提升对国家生产率最有利的多样性水平。鉴于技术进步速度可能在未来数十年里加强,在能够维持凝聚力、限制有关消极影响的社会,多样性带来的好处只会日益突出。

人类多样性对经济发展的影响,或许是当今各国财富水平差异源于遥远过去的复杂因素的最惊人例证。实际上,对于人类多样性在地球上各地区的分布格局会延续那么长时间,居住在有大量移民的发达国家城市中的读者也许会觉得很奇怪。各国之间的制度与文化差异在现代逐渐缩小,发展中国家往往借鉴发达国家的先进政治经济制度,人们也在尝试模仿有益的文化习俗。与之类似,某些不利的地理因素的影响因为技术进步得到缓解,例如疾病盛行或缺乏出海口等。然而,很大程度上由于人们对自己祖国和民族文化的内在依附,加上国际移民面临的法律障碍等现实因素,如今某些地区的人类多样性的改变速度依然慢得多。

因此,在缺乏合适的教育、制度和文化引导措施时,高度多样化的社会很难达到实现经济繁荣所需的信任度和社会凝聚力,而同质化社会则不容易充分利用技术和商业进步所需的知识交流。尽管各国的制度与文化特性在趋同,收入差距却依旧延续。这就是历史留下的包袱。

自第一批智人在数万年前走出非洲以来,他们的社会特征与栖息的自然环境各不相同,这种差异造成的影响随时间而延续。某些社群较为幸运,在初期有着适合经济发展的多样性水平和地理环境,其他一些社群的初始条件则不利于此后的增长过程。适宜的初始条件推动了技术进步,形成有利于增长的制度和文化特征,如包容性政治制度、社会资本和面向未来的心态等,得以继续推动技术进步和从停滞到增长的转型步伐。相反,不利的禀赋条件决定了较慢的增长轨迹,并因为不利于增长的制度和文化特征而更趋恶化。

在人类的整个历史上,制度和文化都受到地理因素与人类多样性的深刻影响,但它们也容易受突发的历史波动的冲击,会偶然地改变各国的命运。例如在朝鲜与韩国的例子中,有相似地理特征和群体多样性的两个国家之间可以形成如此强烈的生活水准反差。对于这些少见的情形,文化和制度可能是导致某些国家之间巨大差距的主要因素。

然而,人类历史的整体走势表明,地理特征以及在数万年前智人走出非洲的迁徙中部分形成的群体多样性,才是决定全球不平等的最深层的主要因素,而文化和制度的适应过程往往影响着世界各个社群发展进程的速度。在某些地区,有利于增长的地理因素和多样性使文化与制度特性快速适应周围的环境,并加速技术进步。多个世纪之后,这一过程触发了对人力资本需求的爆发式增长、生育率的突然下降,使当地较早转向现代增长时期。在另一些地区,这一相互作用则让社会停留在较慢的轨道上,延缓了逃离马尔萨斯陷阱的时机,于是便出现了现代世界极端的全球不平等格局。

二战结束后的数年中,太平洋上小小的塔纳岛上修建了若干类似空军军事基地的设施。那里有飞机、跑道和瞭望塔,以及指挥部和餐厅等,但都是非常简陋的仿冒。飞机是由空的树干搭起,跑道长度不足以支持正常起降,芦苇盖的瞭望塔里是木头摆出的监控设备,照明则完全靠火炬。虽然从来没有飞机在这些假冒机场着陆,某些岛民却模仿起了航班调度员,还有些人则在操练军事队列,拿木棍代替步枪。

战争给塔纳岛和太平洋上其他美拉尼西亚群岛的土著居民留下了深刻印象,他们目睹了工业强国日本和美国的巨大威力,飞机从他们家园的上空呼啸而过,军舰在周围的海域彼此炮击,部队在他们的岛屿上建起基地。令岛民们尤其震撼的一个现象是,这些陌生人带来了大量的货物,成箱的罐头食品、药品、衣物以及塔纳岛居民很少见到的各类装备。等战争结束、部队回家以后,这一丰盛货源就此枯竭。对于现代制造工艺一窍不通却又希望弄清楚这些财富来源的岛民们,便复制出与大量货物同时出现的某些特征和行为,希望那些货物―—物质财富加上精神财富、平等地位、政治自治权等―—能因此再度眷顾他们的岛屿。

有太多时候,西方国家给贫困国家提供的发展建议与塔纳岛民们的上述“重生祈祷仪式”并无本质区别。这些建议就是在表面上模仿与发达国家的经济繁荣有关的制度,而未深入考虑产生财富的基本条件,而那样的条件在贫困国家或许并不存在。尤其是,传统理论认为发展中国家的贫困主要是不当的经济政策和公共政策造成的,因此可以通过一整套结构性改革来根除。但这种假说建筑在一个根本的误解之上,因为它忽略了深层因素对政府政策效力的影响。所以,真正有效的策略应该盯住背后的基本因素,它们始终在阻碍增长过程,并且在国与国之间存在极大的差异。

上述错误方法的一个典型例子是“华盛顿共识”,它是给发展中国家提出的一整套政策建议,重点包括贸易自由化、国有企业私有化、加强产权保护、放松市场规制、降低边际税率等。尽管世界银行与国际货币基金组织在20世纪90年代费了很大力气推行“华盛顿共识”倡导的改革,却很少取得理想的结果。国有企业私有化、贸易自由化和保护产权,对于已发展出经济增长所需社会和文化前提条件的国家或许是促进增长的良策,但在缺乏这些基础的环境下,社会凝聚力不足且腐败盛行,此类泛泛而论的改革往往收效甚微。 无论多么高效的改革都不可能在一夜之间把贫穷国家改造成发达经济体,因为发达国家与发展中国家之间的很大差别植根于数千年以来的漫长进程。起源于遥远过去的制度、文化、地理和社会特征通过独特的历史路径驱动文明发展,导致各国财富水平走向分化。毋庸置疑,有利于经济繁荣的文化和制度可以逐渐被采纳和确立,地理因素和差异性导致的壁垒可以被削减。可是,任何干预如果忽略每个国家发展历程上出现的独有特征,则不太可能缩小财富不平等,反而容易导致挫折、动荡与长期停滞。

在不平等根源的外层,我们能看到全球化与殖民化的不对称效应。这些发展进程加快了西欧国家的工业化和发展步伐,却延迟了落后国家逃离贫困陷阱。为固化原有的经济和政治不平等而设计的攫取性殖民制度在世界某些地方得以延续,使各国财富水平的差异更趋恶化。但无论如何,殖民时代的这些统治、剥削和不对称贸易的影响,是建立在殖民时代以前的不平衡发展之上。地区之间过去已有的政治和经济制度,以及主流文化习俗的差异,对发展速度以及从停滞向增长的转型时机有着支配性影响。人类历史上关键节点的制度改革以及不同文化特征的出现,会偶然地把不同社群推向分化的增长轨道。然而,随机事件尽管在我们的印象中显得剧烈而重大,它们对人类的总体进步发挥的作用却较为有限,极不可能成为各国与各地区在过去几个世纪经济发展分化的决定性因素。首批伟大文明兴起于大江大河之畔的肥沃地带绝非偶然,包括幼发拉底河、底格里斯河、尼罗河、长江与恒河等。没有任何随机的历史、制度和文化发展能够促成远离水源的地方形成古代大城市,或者在西伯利亚内陆的寒冷森林或撒哈拉沙漠的中心开发出革命性的农业技术。 在不平等根源的内层,植根于地理与遥远过去的深层因素往往支持某些地区兴起有利于增长的文化特征和政治制度,其他地区则发展出了不利于增长的文化和制度。在中美洲等地,适宜建设大型种植园的土地和气候推动了攫取性政治制度的建立和延续,以剥削、奴役和不平等为特征。在撒哈拉以南非洲等地,疾病环境导致农业生产率和劳动生产率降低,延误了更先进农业技术的采用,因而制约了人口密度、政治集权和长期繁荣。相反在更幸运的地区,有利的土地和气候特征推动演化出了有利于发展的文化特性,包括更强的合作意愿、相互信任、性别平等,以及更着眼于长远的心理状态等。

为理解地理特征的长期影响,我们回到1.2万年前的农业革命黎明时分。在那个时期,生物多样性、潜在可驯化动植物品种以及大陆走向,使得某些地区的狩猎采集部落较早转型为定居农业社群,其他地区则较晚发生。确实,欧亚大陆中较早经历新石器革命的地区拥有了技术起步优势,并维持到整个前工业化时代。但关键在于,与较早农业转型有关的有益因素在工业化时代逐渐消散,最终在如今全球广泛不平等格局的形成中只能发挥有限作用。最早转型农业的社群并未命里注定成为当前最繁荣的国家,因为他们擅长的农业专业分工反而阻碍了城市化进程,削减了技术领跑优势。

最后,对当今经济繁荣的某些最深层因素的探索让我们继续回溯,来到一切开始的地方:人类在数万年前走出非洲时的最初脚印。每个社群内部的多样性程度部分取决于这一迁徙过程,并给整个人类历史中的经济繁荣留下了持久效应:处于适宜的多样性区间的社群既能通过交流促进创新,又能保持社会凝聚力,从中获益最大。

最近几十年来,发展快速普及到贫困国家,促使世界上各个地区都接纳了有利于增长的文化和制度特征,并推动了发展中国家的增长。现代交通、医疗和信息技术减轻了地理因素对经济发展的负面影响,技术进步加速则进一步提升了多样性对经济繁荣的潜在好处。如果这些趋势与恰当的政策相配合,使多元化社会实现更强的社会凝聚力,使同质性社会更多受益于不同思想的交流碰撞,那么我们将有望从根源上解决当今的财富不平等问题。

在如今的塔纳岛,你可以看到一个真正的机场。大多数儿童可以上小学,岛民拥有了移动电话,大批游客被亚速尔火山与传统文化吸引而来,给当地经济提供了重要收入来源。虽然该岛所属的瓦努阿图国家的人均收入仍相当有限,却已在过去20年里翻了一倍以上。

尽管历史留下了漫长的阴影,各国的未来却不是命中注定的。随着驱动人类发展旅程的巨型齿轮继续运转,促进未来取向、教育和创新的各种政策措施,加上性别平等、多元主义和尊重差异的价值观,将为人类的普遍繁荣发挥关键作用。![]()

本文经授权节选自《人类之旅:财富与不平等的起源 》

作者:奥戴德·盖勒 | 译者:余江

书号:978-7-5217-4353-1 | 定价:72.00

出版时间:2022年8月 | 出版社:中信出版集团