方师师 | 《过滤泡》译者、上海社科院新闻研究所副研究员

当“信息茧房” “过滤泡” “回音室”等隐喻成为解读数字社会的“熟悉话语”时,我们似乎陷入了一种单向度的批判困境——将个体在数字空间中的生存状态简化为“封闭”与“隔绝”,将算法推荐机制等同于“信息牢笼”的构建者,将个体的互动方式固化为定向增强的必然图景。然而,这种“旁观者视角”下的批判,潜在地设定了一个理想的价值愿景,但未能呈现数字共同体在现实中的多种互动形态,也忽略了个体在算法环境中主动建构与被动适应的辩证关系。或许“信息蜂房/巢”的提出正是为了解蔽这个困境。

“茧房”隐喻再推进:

数字时代的“球域三态”

如果我们把视距稍微拉远一点,会发现“信息茧房”“过滤泡”“回音室”这些概念共享着一个有趣的视角,即它们都在试图构建一个经验性的“地方”,更确切地说,是一个“球域”空间。德国哲学家彼得·斯洛特戴克(Peter Sloterdijk)提出了“球域三态”,认为人类的一切共存形式都可以划分为气泡(Blasen)、球体(Globen)与泡沫(Schaum)三种形态。其中,气泡是“最小的共存单元”,象征着“亲密的二元关系”。如同母亲与子宫中的婴儿,彼此之间包裹着半透明的薄膜,既相互依存又保持着微妙的边界。球体是“规模化的气泡”,象征着“宏大而封闭的共同体”,如民族国家、宗教团体等。球体通过构建坚固的边界,抵御外部的异质威胁,为内部成员提供安全庇护。而泡沫则是“复数气泡的聚合”,象征着“开放而脆弱的社会形态”。与球体的“坚固边界”不同,泡沫由无数个相互连接的气泡构成,气泡间通过“共享薄膜”实现有限的互动;与气泡的“二元亲密”也不同,泡沫是多主体的、动态的——气泡不断生成、破裂、重组,整体形态呈现出“召之即来,挥之即去”的松散性。这三种形态并非线性替代关系,而是在现代社会中相互交织、共同作用。

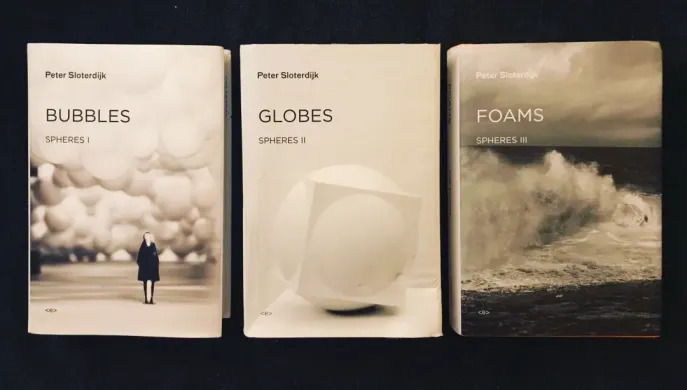

彼得·斯洛特戴克:《球体》三卷本

图源网络

以“球域”空间的形式构想“世界”(Kosmos)并不是一件新鲜事,古往今来人类智识一直试图将自然、社会、集体、个体想象为一种“完满”状态来达到和谐有序的目的,“球域”意指“想象的、虚拟的存在之球”,也是被赋予意义的空间。在数字空间,气泡对应着个体的“私人信息领域”。通过个性化推荐算法,每个用户都拥有了属于自己的“过滤泡”,这层“薄膜”由用户的主动信息选择(如关注、点赞、屏蔽)与平台的算法投喂共同构成,既为用户提供了“认知舒适区”,又将其与外部的“信息原野”隔离开来。但气泡的薄膜并非完全封闭,用户可以通过信息偶遇、主动搜索或线下活动等,短暂突破边界。不过这种突破往往是有限的,薄膜会迅速自我修复——算法会根据用户的新行为调整推荐,将异质信息过滤掉,重新加固气泡的边界。

球体对应着“算法加持的群体圈层”,体现出斯洛特戴克对边界定义:墙原则。例如社交媒体上的“粉丝群兴趣小组”或是“专属用户社群”等。这些圈层通过共同的标签、规则与算法推荐,形成了相对封闭的“回音室”——群体成员的观点不断被重复、强化,异质意见被排斥在外,最终形成“群体极化”。球体的危险在于“自我吞噬的循环”:由于缺乏与外部的能量交换,内部的信息会逐渐固化,成员的认知会逐渐单一化,最终导致系统活力的丧失。

而泡沫正是某种“聚合共同体”的组织形态。无数个个体(过滤)气泡通过社交网络、话题标签、转发机制相互连接,形成了一个庞大而复杂的“泡泡共同体”。这种聚合物既没有球体的“绝对封闭性”,也没有气泡的“绝对私密性”,而是呈现出“共存式隔离”——气泡间既相互独立又相互影响,每个气泡有自己的认知框架,通过“对抗性连接”维持整体平衡。

这一视角对于我们重新反思“信息茧房”等概念提供了一个“复数”的维度:数字共同体的性质并非是“封闭茧房”,而是群体的“泡沫聚合”。传统的茧房叙事只看到了气泡的隔离性却忽略了泡沫的连接性,只批判了球体的封闭性却未能理解泡沫的动态性。而“泡泡共同体”的提出,正是要重新审视数字时代的共存逻辑。

但问题在于,为什么我们要补充这样一个“复数”的维度?共同体并非简单的“个体加总”(一个茧房加上另一个茧房并不是共同体),共同体是一种基于“共在”逻辑形成的生存结构——从远古部落到现代民族国家,从线下社群到线上平台群组,共同体的形态始终围绕“空间”与“共存”两个核心展开,呈现出“个体-群体-共同体”的复数演进轨迹。这个理念可以映照到“蜂房/巢”隐喻——蜂巢是由无数个六边形蜂房单元构成的有机整体:每个蜂房单元是蜜蜂的“私人空间”,承担着储蜜、育儿的功能;单元间通过共用壁面连接,形成信息传递与资源共享的网络;整个蜂巢则作为一个“超级有机体”,应对外部环境的不确定性。

因此作为复数的“共同体”,核心在于拒绝将其视为单一、封闭的整体,而是将其理解为多个子系统通过互动形成的聚合体。数字时代“蜂房逻辑”被进一步放大:个体不再是物理空间中“固定位置”的存在,而是通过算法与数据,在虚拟空间中构建起属于自己的“气泡”,这些气泡单元不再受地理边界的限制,而是基于兴趣、信念、行为的相似性聚集,形成了超越物质空间的“泡泡共同体”。

算法“骄纵空间”:

数据资本主义的代谢系统

但是,“泡泡共同体”并非总是闪耀着五颜六色的光芒,气泡既具有一定的自主性和保护性,同时也脆弱且充满迷惑。气泡并非凭空产生,而是植根于算法技术与资本逻辑共同构建的“骄纵空间”中。“骄纵”(Verwöhnung)作为一个历史人类学术语,原本指“减轻负担的过程在心理、生理和语义学上的映射”——它并非单纯的“溺爱”,而是一种通过事先组织好的生存保障为主体构建浸染式空间的机制。在数字空间,算法成为“骄纵”的核心执行者,它通过个性化推荐、行为数据捕捉、认知偏好强化等,为用户构建了一个“高度减轻负担”的信息环境,这便是算法“骄纵空间”。

算法骄纵空间的形成,依赖于“过滤-黏合-循环”三重机制的作用。这三重机制既为用户提供了“认知舒适区”,又将其纳入数据资本主义的代谢系统,最终催生了“寄生性”结构。算法首先执行了“过滤”功能。通过分析用户的历史行为数据,为用户量身打造“过滤气泡”,将那些可能引起不适的异质信息排除在外,只保留符合用户偏好的同质信息。这种过滤机制为用户构建了一个“认知免疫空间”:用户无需花费精力挑选甄别,无需面对矛盾冲突,只需在“舒适区”中接收符合自己信念的内容即可。

如果说过滤机制是“被动构建边界”,那么黏合机制则是“主动加固边界”。这里的“认知粘液”,是指用户在使用平台的过程中主动生成的、反映其认知偏好的行为数据,如评转赞、收藏停留划走等。这些“粘液”被平台实时捕捉,纳入算法模型,成为优化推荐的关键依据。用户在这个过程中,并非是单纯的“被动接受者”,而是“主动参与的边界构建者”:他们通过点赞强化自己的偏好,通过屏蔽排除异质信息,通过转发扩散自己认同的观点——这些行为都在为算法提供“认知粘液”,让算法更精准地把握其偏好,从而进一步加固气泡的边界。

而过滤与黏合的最终目的,是将用户纳入数据资本主义的“代谢系统”。在这个系统中,用户的“认知粘液”被转化为“数据矿产”,“情感宣泄”被转化为“流量石油”,“观点对抗”被转化为“平台利润”。斯洛特戴克用“水晶宫”隐喻资本全球化的华丽牢笼,而算法骄纵空间正是数字时代的“水晶宫”——它看似为用户提供了“个性化的舒适区”,实则将其囚禁在资本循环中。用户可以获得“认知舒适”的心理补偿——这种“补偿”正是算法骄纵的核心手段,它让用户愿意用数据换舒适,主动成为数据资本主义的劳工。

算法骄纵空间不仅改变了个体的认知方式,也重塑了群体的互动逻辑,最终导致异化。首先,对抗性刺激取代情感共鸣成为群体粘结剂。传统的宏大球体依赖情感共鸣来维持凝聚力,如通过共同的历史记忆、文化符号、价值理念,让个体产生“我们是一个整体”的归属感。而在算法骄纵空间中,情感共鸣被“对抗性刺激”取代:算法不再试图构建共同价值,而是通过放大群体间的差异与冲突,用“对抗”来“粘结”群体。如某宠物爱好者群体,其凝聚力可能并非来自“对宠物共同的热爱”,而是对“虐待动物行为的共同反对”;某家长社群的活跃度并非来自“育儿经验的共享”,而是对“教育政策的反思”。这种“对抗性粘结”虽然在短期内能提升群体活跃度,但也导致了群体间的“极化对立”。

其次,算法骄纵空间中个体的“流动性”被固化。社会学家齐格蒙特·鲍曼提出“液态现代性”,认为现代社会的特征是“流动性”——个体不再被固定的身份、角色、空间束缚,能够自由地选择与重构自己的生活。但在算法骄纵空间中,个体的“流动性”被滞留。算法通过分析用户的认知粘液,将用户的画像与行为转化为偏好数据——这些数据如同“凝固剂”,将用户的认知框架固定下来。用户看似在自由浏览,实则是在算法划定的“半液态”空间中移动:他们可以在气泡内部自由选择内容,却无法突破气泡的边界;他们可以更换关注的账号,却无法改变算法推荐的逻辑。

第三,算法骄纵空间形成“自吞噬循环”逐渐丧失活力。健康的共同体需要与外部进行“能量交换”,通过吸收异质信息、接纳多元观点,维持系统的活力与平衡。而算法骄纵空间构建的却是一个“封闭系统”:每个气泡都在不断吸收“同质信息”,排斥“异质信息”,最终陷入“自吞噬循环”。这种循环表现为气泡内部信息的“自我复制”:同一观点被反复传播,同一事件被反复解读,同一情绪被反复渲染,成员的认知会逐渐“自我强化”。对异质观点的容忍度越来越低,对同质观点的依赖度越来越高,群体活力逐渐损耗殆尽。由于缺乏外部刺激,成员的互动会逐渐变得单调,讨论的话题会逐渐变得狭隘,最终导致群体衰落或极端化。

比“茧房”更堪忧:

信息海洋中的数字迷雾与认知迷航

对于“信息茧房”的破局,常见的观点是认为只要打破封闭,就能实现认知开放。然而,这种观念忽略了一个关键问题:比“信息茧房”更难突破的是“认知茧房”,比“信息隔离”更根本的是“认知固化”。在数字时代,个体的“认知迷航”并非源自“缺乏信息”,而是“缺乏方向”。个体的需求并非是要“摆脱茧房”,而是要冲破信息海洋中的“数字迷雾”。这就如同生活在蜂巢里的蜜蜂,花海再大再远,如果有太阳罗盘、感官地标和地球磁场,再加上同伴的8字舞,照样可以不迷方向。

随着数字信息的生产与传播成本急剧下降,每个人都可以成为信息的生产者,这带来了“信息过载”。由于个体的认知能力是有限的,无法处理所有的信息,因此必须通过“选择性信息接触”来筛选,而这种“选择性”必然会基于自己的兴趣、信念、经验等进行决策。算法推荐“骄纵”了这种选择,让个体的“信息偏食”更加明显。因此,信息茧房的存在可被看作是个体在信息过载环境中的“自我保护机制”——它虽然有封闭性,却也为个体提供了“认知聚焦”的可能。

但是在算法骄纵空间里,同时还弥漫着“数字迷雾”:碎片化的信息推送、情绪化的内容渲染、虚假信息掺杂等,让个体失去对信息的判断力和对方向的把控力。算法推荐的内容往往是“短、平、快”的碎片化信息,这些信息缺乏语境和逻辑连贯性,无法形成完整的知识体系。个体长期接收碎片化信息,会逐渐失去深度思考的能力,难以形成清晰的认知框架——就像在大海中漂流,只能看到眼前的浪花,却看不到远方的灯塔。算法为了提升用户粘性,会优先推送能引发强烈情绪的内容,情感驱动凌驾于理性分析,个体长期被情绪化内容包围,会逐渐失去理性判断力,将“情绪”等同于“事实”——就如同人被情绪海浪推着走,无法自主控制航向。算法的“流量主义”,使“吸引眼球”比“信息真实”更重要,虚假信息、阴谋论、谣言会被放任反复重复出现——这些如同“海雾中的暗礁”,不仅会误导个体的认知,还可能引发社会恐慌与冲突。

在这样的“数字迷雾”遮蔽下,个体即便突破了网络结构意义上的“信息茧房”,也无法找到正确的方向——他们可能会被虚假信息误导,可能会被情绪化内容裹挟,陷入更深的迷航。

而如果说信息茧房是物理意义上的“可突破的边界”,那么认知茧房就是“心牢”。信息茧房的核心是信息封闭,但是认知茧房的核心是“认知固化”——个体即使接触到异质信息,也不愿意接受,甚至会强化自己原有的观点。认知茧房的形成,源于人性中的“证实性偏见”(Confirmation Bias)与“逆火效应”(Backfire Effect)。在《打破社交媒体棱镜》一书中,作者通过实验发现,个体倾向于寻找、接受、记住那些符合自己原有观点的信息,而忽略、拒绝、遗忘那些不符合自己观点的信息;当个体面对与自己原有观点相反的证据时,不仅不会改变自己的观点,反而会更加强化原有观点。这两种心理机制的叠加,使得认知茧房比信息茧房更难突破。究其原理,认知茧房的背后,是个体对“认知冲突”的恐惧与对“自我认同”的维护。异质观点本质上是对自我认同的威胁——如果异质观点是正确的,那么自己原有的信念、经验、判断就可能是错误的,这会引发个体的“认知失调”(Cognitive Dissonance)。为了缓解这种失调,个体往往会选择“拒绝异质观点”,而非“修正自己的观点”。

因此,认知茧房并非无知的产物,而是自我防卫的“保护壳”:它通过排斥异质观点,维护个体的自我认同,避免认知冲突带来的不适。一个长期生活在贫困中的人,可能会形成“富人都是贪婪的”的认知框架,这个框架虽不一定客观,但它能为个体的贫困处境提供“合理的解释”,避免个体陷入“自我否定”的痛苦。这时即使算法强制推送异质信息,看似个体接触到了异质信息,但实则是在与自己的镜像互动,本质上是在“自我重复”,因此很难改变其固有的认知框架。

“复数”的必要性:

“泡泡共同体”的异质性共存

信息茧房的必然,数字迷雾的遮蔽,认知茧房的顽固,都指向一个核心事实:个体是不完满的,是有欠缺的。正如海德格尔所说,人是“被抛入世界”的存在——我们生来就带着有限的认知、有限的经验、有限的能力,无法仅凭自己的力量应对复杂的世界。斯洛特戴克也指出,人是“缺失某物的动物”——我们缺乏像动物那样的本能生存能力,缺乏像植物那样的自给自足能力,因此必须依赖“他者”才能生存。

泡泡共同体的具体形态,是由无数个个体或群体的信息气泡,通过脆弱连接形成的复数共存系统。这个聚合体既非完全封闭的“水晶宫”,也非彻底开放的“信息原野”,而是呈现出隔离式共存、对抗性连接、免疫性接触的独特本质。它既有封闭性,也有开放性;既有自我重复,也有他者互动;既有对抗冲突,也有协同共存。我们不能简单地否定其形式,而更应该思考如何“优化”,让“寄生性”转化为“共存性”,让形单影只的“茧房”变为集群可塑的“蜂巢”,动起来,活起来。

斯洛特戴克认为,球域的进化并非通过“消灭边界”来实现,而是通过“转载”(Übertragung)的方式——即吸纳异质物,重构边界,实现免疫与开放的辩证平衡。基于这一思路,我们可以从“算法干预”“球体再气化”“社会工程”三个层面考虑“泡泡共同体”的进化路径。

(一)算法干预:注入“异质菌”,进行“球域转载”

要优化泡泡共同体,一方面需要对算法进行“寄生干预”,向推荐系统注入“异质菌”。异质菌是指“与用户偏好不完全一致但具有认知价值的信息”,注入的关键是“适度性原则”,既不能过多过猛,导致用户抵触反感,也不能过少过浅,无法打破同质化循环。平台的算法优化要提高“认知多样性”的权重,让算法在推荐时不仅考虑“用户历史偏好”,还要考虑“用户认知拓展需求”。这种方式的优势在于能够根据用户的认知状态动态调整异质信息的推荐比例。但困难之处也显而易见,即如何增加如“信息类型丰富度”“观点差异度”“用户互动深度”等科学指标体系量化用户的认知多样性。

另一方面则是要重建“球域转载”机制,促进异质信息的有效流动。在泡泡共同体中,“球域转载”的核心是“促进异质信息在不同气泡间的有效流动”,而非“强制气泡接受异质信息”。比如可建立“跨气泡信息中转站”,用于收集、整理、分发异质信息。用户可以在这里发布或浏览其他气泡,算法将多元观点推荐到公共广场,专业团队将不同认知框架中的信息进行“转译”,避免难度过高或带有偏见的阐释,用户可以自由阅听但不强制。这种方式的优势在于自愿、沉浸和有效——用户可以自主选择是否去接触异质信息,“中转站”的公共属性可以提供一个“润物细无声”的涵化空间,而专业团队可以减少异质信息在传递中的认知障碍和信息失真。,

(二)球体再气化:将固化球体转化为可渗透的气态

泡泡共同体的一大风险是“球体固态化”——气泡的边界变得过于坚固,气泡间的互动过于僵化,整个聚合体陷入“自吞噬循环”。要让气泡重新恢复半透明的弹性和活力,需要实施“球体再气化工程”。如通过开放推荐API接口实现社会层面的跨气泡交流。API(应用程序编程)接口作为不同平台之间数据交互的桥梁,开放API接口意味着打破单一平台对推荐系统的封闭垄断,让用户能够接触到来自不同机构的多元信息,同时它也能促进平台与第三方机构(如公共媒体、科研机构、公益组织)等之间的协作,共同构建“开放、多元、理性”的信息生态。可搭建“公共虚拟辩论厅”,让不同气泡中的用户可以自选“虚拟身份”,围绕某个公共议题进行跨界辩论,通过换位思考来进行对等对话,促进相互间的理解;还可发起“跨气泡协作项目”,让不同的气泡用户必须通过协作完成一个共同的目标,用户在协作过程中需要频繁沟通和相互配合,这会让他们逐渐意识到其他气泡的位置,理解他者的价值,“软化”自身的认知边界,并实现资源的互补和流动。

(三)社会工程:明确行动者的责任义务并共同努力

除了数字空间中的算法干预和球体再气化,优化泡泡共同体还是一项社会工程。泡泡共同体的优化需要建立共同的“社会契约”,明确用户、平台、政府等行动者的责任与义务,共同努力实现泡泡共同体的健康发展。

用户的认知能力与行为选择直接决定了泡泡共同体的质量。在社会契约中,用户的核心责任是“接受信息疫苗”与“培养悬置能力”。“信息疫苗”是指用户需要有计划地接触异质信息,提高对“认知病毒”(如虚假信息、极端观点、情绪化内容)的抵抗能力。如定期浏览公共媒体的中立报道,避免只关注个性化推荐内容,主动参与跨圈层的讨论,尝试理解不同立场的观点,使用“信息甄别工具”(如较真AI、事实核查平台),提高对虚假信息的识别能力等。而“悬置能力”则是指用户在面对异质信息时,能够暂时“悬置”自己的固有观点,以开放的心态理解信息,而非立即否定或接受。这种能力可以通过阅读基础理论书籍,建立系统化的认知框架,参与多元认知的讨论、学习理性的思维方式、应用科学的求证方法等来培养。

平台是泡泡共同体的“构建者”,其算法设计与商业逻辑直接影响信息生态的平衡。在社会契约中,平台的核心责任是需要在商业利益与信息生态责任之间找到平衡,包括优化算法设计、建立用户反馈机制、打击信息滥用等。政府的政策制定与监管措施直接决定了泡泡共同体的发展方向。在社会契约中,政府需要制定“数字信息生态评估标准”,定期对平台的信息生态质量进行评估;支持公共信息建设,鼓励事实核查平台、公共媒体、跨气泡推荐工具的开发;进一步协调用户、平台、第三方机构之间的关系,解决信息生态中的矛盾与冲突。

结语:一个普通用户的个人观点

其实在很长一段时间,对于“信息茧房”“过滤泡”等问题,看得越多,想得越多,越无力。这种无力感来自对问题的批判性反思,也来自现实的荒诞。但问题是,对于数字生活,我们不能再期待一个稳定均质的传统形态,在智能社会加速演进的今天,AI代理的介入、数字劳动的异化、认知冲突的加剧等,使得“如何与其他泡泡共存”而非“如何打破泡泡”成为更迫切的命题。

本文尝试提出“泡泡共同体”这一核心概念,旨在补充在传统“封闭茧房”的认知框架之外,数字时代群体间“异质性共存”的辩证关系。所谓“泡泡共同体”,就是指在算法和数据资本主义语境下,由无数个体或群体的信息气泡通过脆弱连接形成的复数共同体。气泡间既存在“共存式隔离”,又通过“异质性连接”维持系统平衡。“泡泡共同体”的出现,是信息过载、算法技术、资本逻辑与人性需求共同作用的结果。它既不是“完美的”,也不是“可惧的”,而是“充满张力的”,它不是设定的,也没有必然的形状,在泡泡组成的“共同体”里,隔离与连接并存,对抗与合作交织,封闭与开放辩证。

在《约翰·克里斯朵夫》一书中,有一段描写了克里斯朵夫住在巴黎的一栋六层公寓里,他的邻居有神父、工程师、工人、商人、中学教员、考古学家、革命党人、退役上校以及他们的家人们。但是这些人平时各自紧闭房门,出于各种原因不愿意和别人打交道。克里斯朵夫的出现打破了这种僵局:他找神父和工程师借书,把书对调了还回去,让信仰和科学互相发现对方;他和修房顶的工人聊天,相约一起去喝酒;他给教员夫妇弹钢琴,讨论音乐,发现他们对艺术的想法和外面的评论家并不一样,也不怎么受世风影响;他和孤僻的上校比赛加农作曲,来回好几个回合最后只能弃笔认输。克里斯朵夫像一只人类蜜蜂,采集汇聚着各种信息。他了解地越多,越觉得这些诚恳老实的普通人——胸襟宽广甚至愿意聆听异见的神父,关注知识分子社会责任的工程师,喜欢文史哲和艺术的电气工人等等——推翻了之前他对国家和社会的观点,“他的胸中有一支颂歌在赞颂恨,赞颂与恨相连的爱——垦殖大地的,在大地上播种的,内容丰富的爱”。

所以这可能就是一个没有被简化变形过的普通社会的缩影。智能时代的“数字克里斯朵夫”,是互联网、社交媒体、算法和AI代理,它们是信息蜂巢里最聪明的非人行动者,可以看到整个生态的全貌,通过各种信号告诉我们,差异与他者永远存在,个体总有局限,恨与爱相连。与茧房不同,蜂巢不是一个“过渡阶段”,而是生活的地方,可以繁衍、交流、酿蜜和建造。与其逃离或盯着结构与技术不放,不如重新找回属于自己的生活。

假期去浦东美术馆,看到了加纳艺术家艾尔·阿纳祖的作品《红月背后》。这件展品贯穿了浦美的整座展厅,气势恢宏。但走近看,构成它的却是千千万万啤酒瓶盖、口香糖纸、金属碎片之类,这些零零碎碎连接在一切,就是壮阔的帆船、幕墙、星球与月出。或许这也是泡泡共同体的一个具象:每个气泡都是“微小碎片”,看似零散、脆弱,却能通过连接,构成复杂而壮阔的“数字生态”。我们想要的,不是去打破或重塑这些碎片,而是通过赋予其有价值的连接,让碎片从杂乱无序变为共生共存。

艾尔·阿纳祖:《红月背后》

图源作者