作者 | 余潜倩 腾讯研究院研究员

周政华 腾讯研究院高级研究员

2020年2月初,新冠肺炎席卷中国,一条消息在社交媒体热传:临床数据表明8岁童子尿可预防新型冠状病毒。这条消息图文并茂,有详实的证据支撑,快速抓住网民的注意力。

2018、2019国家药品不良反应检测年度报告显示,8岁童子尿(味咸,性寒)在中成药口服试剂中不良反应分列第二名和第一名。

关于它在人体中可「抑制新型冠状病毒」的效果,目前公开数据足以得到证明,其有治疗肺阴虚引起的咳嗽、吐血、鼻出血之功效。

科普机构丁香医生2月1日出面辟谣,才使得这条谣言在一部分读者那些澄清了误解,但许多不知情者依然奉之为管用的“偏方”。

根据美国心理学家G·奥尔波特和L·波斯特曼提出的谣言公式:谣言=(问题的)重要性×(事实的)模糊性,谣言在重大且不确定的社会事件下,肆虐更为严重。此次新冠肺炎疫情也成为一个观察谣言传播的试验场。

盲目信任、焦虑转发,疫情下的谣言是一场全民猜谜的游戏,目的是拼凑真相,减轻不确定感。中国有“双黄连能抑制新冠肺炎”“新型冠状肺炎病毒定名为SARI”,国外有“社交媒体/5G导致新冠肺炎”“巴西总统感染新冠肺炎”等。谣言随着不明朗的局势一波又一波在网络扩散,大众焦虑情绪又进一步推波助澜加速谣言的传播。

围绕着“童子尿抗疫”的传谣与辟谣之间的拉锯战,是当下辟谣工作艰难展开的一个缩影。谣言和人类语言的历史一样长,它甚至成为重要的信息形态,检验信息系统的运转、流通和自净能力。遗憾的是,网络辟谣一直处于“叫好不叫座”的尴尬境地,科学严谨的知识并不等同于心悦诚服地接受,个中原因微妙又复杂。

一、“吃力不讨好”的网络辟谣

当下,网络辟谣在中国有两大主体,一为内容平台麾下辟谣产品,例如微信辟谣助手,腾讯新闻·较真平台,为维护内容平台健康有序而生;另一为科普媒体,通过专业内容能力,向大众提供科学信息,例如,中国科普网、果壳和丁香医生。

辟谣方在疫情期间承担三重角色:信息核查:对未经证实的消息进行验证核实。针对谣言例如,“某地封路”、“广州‘女毒王’照片曝光”等;科学验证:对有背科学的内容纠偏。针对谣言例如,“冠状病毒气溶胶传播”“蚊虫将成为新宿主”等;高质信息供给:提供疫情实时追踪、专题科普等服务。

在多方的努力下,疫情期间的辟谣工作取得了相当的进展。

2020年2月,由国家信息中心发布的《“新型冠状病毒肺炎”公众认知与信息传播调研报告》显示:疫情实时数据是公众最关心的内容,覆盖超五成的关注度和超四成的转发率;腾讯较真抗肺炎特别版访问量高达5.36亿次,丁香医生疫情实时动态浏览人次超23亿。

然而,可观的浏览量背后,人们是否真的相信真相、谣言数量是否减少、造谣传谣动机是否减弱,目前并没有清晰的结论。从经验观察来看,辟谣“吃力不讨好”的现象显著存在。

首先,谣言多,辟谣少。谣言是公共舆论的一部分,内容生产者和消费者都深度参与其中,谣言再不自觉中具备强大的自发生产、传播能力;反观辟谣,更像温室中的娇花,每一篇苦口婆心的辟谣文章,都来源于专业人士精心编纂。数量级上,辟谣败下阵。

同时,辟谣内容的传播力弱于谣言。相比一条阴谋论刷爆社交媒体,我们很难看到一条辟谣文章变成10万加的爆款。哥伦比亚大学数字新闻学塔尔中心的记者Craig Silverman开发了一款名为Emergent的谣言传播跟踪工具,可以记录Twitter和Facebook上每一条谣言及辟谣的分享次数,发现大部分的谣言获得的分享次数都要比辟谣的高得多。

正好印证古话:造谣一张嘴,辟谣跑断腿。

二、辟谣:挑战谣言易感人群的“精神安慰剂”

笔者有幸在长辈群众围观一场谣言引发的对峙。

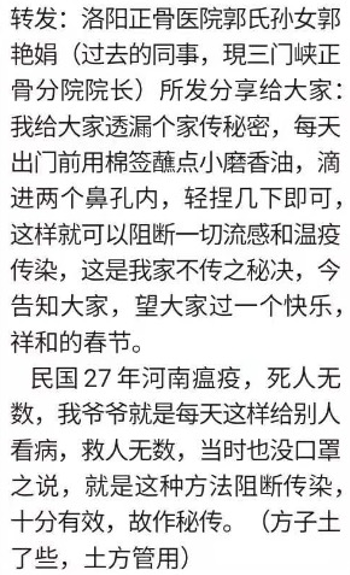

一条偏方性质的防疫知识被转发进群:

辟谣者:这显然是偏方,不应该轻信。

传谣者:当前防疫物资匮乏,难道不应该自救吗?

随即,微信群安静了下来。

复盘这场传谣者和辟谣者的对峙,我们可以抽丝剥茧出辟谣难的原因。

民众科学素养匮乏限制判断力。中国网民规模在2019年达到8.54亿,但2018年《中国公民科学素养调查》显示,我国具备科学素质的公民比例仅有8.47%,这一数据到2020年预计超过10%。也就是说,10个人中不足1人拥有科学的判断能力。

疫情中的谣言泛滥和我国科学素养的长期欠账不无关联。人们普遍缺乏科学规律的认知和科学思维的使用;同时,专家学者的专业言论往往遭到冷遇,而“民间科学”大行其道。果壳网副总编吴欧表示,真知识不占领的地方,伪科学就会占领。谣言的胜利仿佛不言而喻。

谣言是大众的“精神安慰剂”。顾名思义,精神安慰剂可以缓解焦虑,制造某种自我暗示。眼下,我们正处在德国社会学家乌尔里希·贝克笔下的“风险社会”,技术、经济的进步带来高效率的现代化生活,这种生活的背光面却是不得不面对的食品、医疗、环境等社会问题,因而,相比以往人们对风险具有更高的敏感度,相信谣言则是出于对风险焦虑的表达,其背后是“厌恶损失”和“宁可信其有”的心态。

这种心态,恰好成为谣言的制造者的工具,诱导人们相信伪科学,从而真相溃不成军。

中心化的辟谣方式影响力有限。典型的网络辟谣拥有一个信息枢纽,辟谣内容在这里被专业人士制造,再通过自有渠道分发给用户。这种辟谣方式有两种特点:内容生产具有权威性、传播是单向的“一对多”。

辟谣内容的“产-销”模式与互联网的信息传播正好相反。互联网时代,网络人际传播结构趋于扁平,信息的流通由过去的自上而下变为平行传播:每一位用户都是信息生产和传播的节点,这形成了“多对多”的人际传播结构,也意味更快的信息流动速度,和更广的信息传播范围。谣言在这套结构中快速蔓延,辟谣在追赶谣言时则显得力不从心。

三、辟谣的终点:高质量信息生态

根除谣言只是人们的一厢情愿,但凡有人类,就有信息的涌动,任何高明的机构都无法根除谣言,最可行的方法是,培育一个有高度自我净化、自我纠错功能的信息生态,让谣言更少滋生、更快自灭。

首先,提升全民科学素养。题中之意包含两个维度,有科学素养的人——以科学家、专业人士为代表,愿意倾囊相授对外发声,供给高质量的科学信息,而不被误解和误伤。另一层则是引导科学素养不足的人习得相关素养,学会用科学思维和方法看待问题。这两点实现的重要前提,是媒体环境、舆论氛围对真知识的理解和尊重。

其次,发挥内容平台技术优势。谣言并不是某一个国家语境中的特有产物,几乎全世界舆论场都在一定程度上被假新闻左右。《过滤气泡》(Filter Bubble)一书的作者伊莱·帕利瑟曾在大选结束后,呼吁民众对谣言的问题献智。其中最有代表性的是利用技术手段,作者认为,短期内提升人们文化素养并不现实,利用算法抑制谣言、鼓励辟谣来得更快捷,比如谷歌新闻、脸书、微信看一看,检测谣言内容,同时提高辟谣内容的露出频率。

再次,发挥社交媒体的信息自净能力。《大数据背景下社交媒体的自净功能研究》一文指出,社交媒体在谣言的传播控制中具备自净能力,用户面对谣言或者虚假信息时,会通过转载、印证、相互补充和纠正错误,自发接近事实真相,以此达到辟谣的效果。信息生态的自净和环境自净类似,对客观条件要求较高——相关机构更透明、更及时的信息发布;公民更好的科学素养;更完善的法律法规。硬件提升,信息生态的自净功能才能高效发挥作用。

小结

互联网平台上的辟谣是一个技术动作,而人类历史上的辟谣则是认知进化和社会发展的漫长过程。辟谣事实上在做提升内容质量的工作,尽管“不受待见”、“吃力不讨好”,从长远来看,它必将推动信息生态更加透明与健康。

参考资料

[1]《“新型冠状病毒肺炎”公众认知与信息传播调研报告》国家信息中心https://media.people.com.cn/n1/2020/0226/c14677-31606056.html

[2]《 2018 中国公民科学素质调查主要结果》全民科学素质纲要实施工作办公室

中国科普研究所

[3] 《风险社会》[德] 乌尔里希·贝克 译林出版社 2018年2月1日

[4] Information disorder: Toward an Interdisciplinary framework for research and policy making, Council of Europe report DGI(2017)09