No.67

过去几年,尝试使用新的计算机工具去解决重大挑战的举措明显增多了。本文考查了两个致力于推广计算技术作为社会问题的解决方案的倡议——“数据向善”和“人工智能向善”—— 的整合过程。

我们认为,“数据和人工智能向善”不只是精辟的口号或者凑巧的拼接。相反,与“数据和人工智能向善”有关的目标、推广、网络和资源,会塑造研究者和从业人员对于潜在的计算机科技的理解。从2014年到2020年间,“数据和人工智能向善”被创造、普及,并成长为一个虽然松散但是兼具科学性、集体性和实用性的项目。

本文汇总了“数据和人工智能向善”的新旧文献,为读者提供了对这一现象的批判性分析。本文回顾了各种关键的倡议内容,强调了“数据和人工智能向善”倡议与“为了发展的信息与通信技术”领域的连续性和概念关联。我们为针对倡议的不同分析取向提供了一个框架,对比了规范性研究和描述性研究,以及比较了关注倡议本身和倡议背后的理论主题这两种不同取向。因此,本文的目标并不是要做一个详尽的实证分析,而是综合先前各种原创性经验分析的研究发现,勾画一个有助于生发进一步关键研究的实证和理论前景。

具体来说,本文扩展了马蒂亚诺(Madianou,2021)、麦哲伦和库尔德(Magalhães & Couldry,2021)以及霍斯迈尔(Holzmeyer,2021)所作的初步关键分析。本文还可以关联上那些针对遵循“科技向善(Tech for Good)”口号的科技初创企业的伦理思考进行的批判性评判(Powell et al.,2022)。以上成果对单个计划或项目进行了重要解读,但是并未尝试将“数据和人工智能向善”等一揽子倡议(a family of initiatives)汇成一个更广阔的图景。这正是本文的目标。本文介入的正当其时。虽然起初的计算机技术“向善”很可能只是宣传战略(a rhetorical strategy),但是后来逐渐成功地将自己确定为一个特定的研究“场域”。有一系列的期刊论文(例如Tomasev et al.,2020)在强调其重要性,并且在对这一新兴“场域”进行系统评述的文章中,其技术成果得到了全面的评述(例如Shi et al.,2020)。因此,本文的分析是非常及时的,既因为“数据和人工智能向善”倡议刚刚“成年”,也因为已经有足够数量的学术文献出现,可以让我们来理解它。

我们提出研究者应该以既实用又分析的姿态跳出倡议本身。以实用的姿态跳出,意味着计算机研究者应该对不加批判的推广倡议采取审慎态度。以分析的姿态跳出,意味着倾向于认同社会科学和批判性分析的研究者应该聚焦相关倡议的更广大图景,从而审视过往和当今各种运动(movements)中的异同,以及运动背后更宏大的理论主题。总而言之。我们反对“数据和人工智能向善”需要专门叙事(specialist literature)的观点——这在“为了发展的信息与通信技术”中已然如此。因为,当我们需要建立一个关于计算机技术的批判性叙事的统一话术时,采取专门叙事只会加重相关学术领域的隔阂。

本文的结构如下:首先,我们概括了不同“数据和人工智能向善”倡议的兴起过程和其内在关联。在第二和第三部分,我们厘清当前各种倡议和“为了发展的信息与通信技术”的关联。在阐述这些经验内容后,我们讨论了学术文献与倡议的互动,既包括前者通过系统推广使后者凸显其存,也包括前者批判性评估后者的内容。在结尾部分,我们讨论了从更广范围内理解计算机技术、政治和社会三者关系的时候,应该采取什么样的方法将“数据和人工智能向善”倡议融入进来。

一、理解“数据和人工智能向善”倡议的结构

本部分我们将追溯“数据和人工智能向善”倡议兴起的关键步骤,从而展现这些倡议紧密的内在关联,并试图建构一个为社会之善的“场域”。本分析不局限于对倡议起源的简单讨论,而将倡议连接起来并且将其视作一个单一连续体的一部分。这种网络搭建在科学领域的社会研究中较为常用(例如Latour,1987)。我们在此先指出“数据和人工智能向善”倡议的关键角色、事件和发展阶段。

表1概括了三个著名的“数据和人工智能向善”倡议的关键定义、主张和时间节点,用以展示它们在使命上的延绵和趋同。从时间顺序看,“数据向善”是第一个兴起的倡议。此倡议以2011年启动“数据无边界”(Data Without Borders)为起点,起初只是一个单独的黑客马拉松式[1] (hackthon-style)事件,但是很快风靡起来。此倡议采用“数据向善”的口号并且在“数据同仁”(DataKind)[2] 的组织下举行活动。正因为有这种专业和公民编程式[3] (civic-hacking type)的志愿活动,才会出现利用计算机技术达到社会目的清晰地表述为“向善”的这一初步想法。这一表述策略很快地被大学和研究者采纳。他们开始以“数(AI for Good)是这一运动的最终版本,不仅为2016年发起的同名倡议奠定基础,同时也是联合国在2017年的首选概念,以代指用计算机方法服务可持续发展目标(Sustainable Development Goals)。

一步步,“数据和人工智能向善”概念开始传播,最终在公共和学术领域成长为一个应用计算机方法的特定领域(进一步讨论参见Berendt,2019;Moore,2019)。后来发表的一系列关于人工智能向善倡议“领域”的系统性文献评述(Cowls et al.,2021;Shi et al.,2020)具有里程碑的意义,标志着这一表述从一个吸引人的口号,转变为了一个代表一个应用领域的战略性概念。在神经信息处理系统大会(NeurIPS)将这一表述采纳为一个特定的研究领域时,这一转变表现得同样明显。同时,“数据向善”由一个联合国定义为“一个由可持续发展目标(SDGs)勾勒框架的领域”发展为学术期刊中计划性的推广对象(Floridi et al.,2020;Tomaev et al.,2020)。

为了达到批判性剖析倡议内容的目的,我们将每一个“向善”表述从谓语(它在追求哪一种善)和主语(采取什么样的干预方式)部分分解,并且分析不同倡议践行者的不同理解。我们首先讨论“向善”代表什么。

专业人士、科学从业者和评论人士都曾指出,“向善”的定义在倡议发展早期被刻意的宽泛化,并且如今依旧缺乏准确定义。几位学术评论人士曾对概念的模糊性进行过明确地探讨。他们提出倡议中的“善”的统一点,也许只能是非纯粹利益驱动(例如Berendt,2019;Green,2019;Moore,2019)。对“善”所代表的事物进行定义的困难,加剧了将“数据和人工智能向善”表述为既是一个创新性的新事物,又是一个已确立的议程的模糊倾向。倡议的支持者坚持“数据和人工智能向善”是一个应用领域,从而进一步宣称任何由支持者所认定的与“社会善”(social good)某方面相关的计划都是该共享项目的一部分。在研究文献中,一些学者( Shi et al.,2020)将人工智能在所有特定领域的应用都归为“人工智能向善”。这一类例子展现了倡议内容边界的持续变化,尤其表现为这些相互冲突的倡议会根据自身需要,纳入和排除“社会善”中某些不明确的部分。因此,我们应该主要通过(人工智能)工具及其应用来理解“数据和人工智能向善”代表什么。这将我们引向对于倡议要求的干预措施的探讨。

“某某向善”(X for Good)的主语(即“某某”)告诉我们带来造福社会的工具是什么。在数据、数据科学和人工智能向善中,我们可以看到每一次计算机方法的微小进步都会用具有辨识度的名称变化以保持新鲜感。随着公众关注主题的变化,机构会随之提出新的(倡议)变体。因此,在未来,研究者在准备好面对技术变革社会的新变体的同时,应注意不要将变体误认为全新的发展。

兴起之初,“数据向善”利用大数据现象的热度,将数据作为其创新见解和干预措施的来源。一开始我们可以看到的例子是:博为(Porway)在2011年发表的博客文章中呼吁“社区驱动的变革(community-driven change)”,最终发起了“数据同仁”(DataKind)计划,希望“聚集一群想要利用自己空闲时间去做一些有意义的事情的同仁,去支持那些需要数据服务的非营利组织或者小企业”。这一模糊的概念在后来的彭博“数据向善对话”活动(Bloomberg Data for Good Exchange)中同样有所体现。这一活动探索性地将焦点放在慈善企业家和计算机研究者的合作上。因此,“数据向善”的第一轮在“善”的表现形式和干预的工具上都表现出最大程度的模糊性。可以说,除了是一个赋予技术发展正向引导的叙述策略,其他什么也不是。

“数据科学向善”(Data Science for Good)因为其面向学术受众和推广特定的计算机工具而与其前身“数据向善”不同(Mann & Sahuguet,2018)。数据科学向善由机器学习和计算机数据科学方法应用领域的专家,而不是数据的一般使用者主导(Paolotti & Tizzoni,2018)。尽管如此,数据科学和数据之间的界限有时较为模糊,正如优时(Juech,2021)在编著《数据科学为社会之善:复杂世界中的慈善和社会影响力》(Data Science for Social Good: Philanthropy and Social Impact in a Complex World)时所做的那样,他通过非营利组织使用“大数据”的行为来给“数据向善”下定义。我们可以借助“数据科学向善”的高校项目来观察“数据科学向善”的特点。在这些项目中,计算机学科的学生参与由公共部门提议和企业资助的项目,例如流浪汉、社会和医疗服务、城市规划以及种族公平。综合来看,“数据科学为社会之善”强调数据科学家作为变革行动者的角色,即运用具体的计算机工具为社会公益做贡献。

最后,“人工智能向善”试图运用在机器学习和人工智能研究中的进步以预防、缓和或者解决人类和自然世界的问题,同时不带来伤害和加剧不平等(Cowls et al.,2021;Tomaev et al.,2020)。正如公众对话中经常发生的——对于人工智能的定义目前是含混不清的。史(Shi,2020)等人就“人工智能向善”的技术研究进行的调查显示,人工智能可以指代多种计算机技术,但是所有技术中,机器学习在所有应用领域中都是最受欢迎的。此外,医疗保健是所有分类中最热门的,同时也是机器学习应用率最高的垂类。

以上的概述展现了这是一个正在扩张发展的领域,这个领域包含了诸多将数据、数据科学或者人工智能作为造福社会的手段的倡议和机构。将这些倡议作为一个单一连续体的部分进行分析使得我们可以展现出将这些倡议连接起来的更广阔的轨迹。在接下来的一部分,我们将回顾更加久远的历史,从而展现“数据和人工智能向善”倡议是沿着“为了发展的信息与通信技术”运动勾画的轨迹发展的。

二、与“为了发展的信息与通信技术”的连续性

以分析的姿态跳出“数据和人工智能向善”倡议的推广逻辑后可以发现,这些倡议应该被视为致力于用技术解决社会问题的过往和当今运动链条中的一个新联结。我们认为对“数据和人工智能向善”倡议进行实证研究是一个发现该倡议与历史上的和同时代类似倡议的相似性和连续性的重要途径。我们通过考察“为了发展的信息与通信技术”(以下简称ICT4D)和“数据和人工智能向善”倡议之间的联系,展现了这两种倡议之间的连续性。“为了发展的信息与通信技术”开创了上文提及的通过企业、非营利组织和学界的合作来搭建网络的战略,并且此战略在ICT4D有关文献中也得到了广泛探讨。我们并不试图说明ICT4D是唯一重要的相似体(parallel),并鼓励更多的研究以发现其他重叠的地方;我们是想说明ICT4D与“数据和人工智能向善”倡议的共通之处尤其明显,而我们的研究提供了一个重要起点。

ICT4D出现于20世纪80年代,并在随后的几十年内发展为一个广受认可的专业性和学术性运动。随着运动的进一步发展,ICT4D最终成为会议、联合国项目、企业计划、慈善倡议、研究活动和学术期刊使用的名称(关于ICT4D研究领域的兴起,参见Walsham,2017)。ICT4D的关注点也逐渐从起初重点关注现代化和经济发展,转变为联合国千年发展目标中体现的多元发展理念。此倡议(的演变)显示出例如联合国这样的发展组织和大型非营利组织非常乐于接受西方的私营技术公司的资金和技术支持,在这一过程中,被支持者也采纳了技术推动社会进步这一正面叙事。正如上文所述,在联合国、大型技术企业和慈善捐赠者推广的“数据和人工智能向善”计划中,该策略得到了延续。

关于ICT4D的学术研究表明,此运动起初发轫于对发展中国家信息系统的研究,并且侧重于技术创新及其应用。不过,人们关于信息与通信技术(ICT)是否以及多大程度上促进了发展通常难以达成共识(例如Zhang et al.,2018)。的确,对于发展是什么难以达成共识(例如Avgerou,2010;Crush,1995;Zheng et al.,2018)以及定义信息与通信技术(ICT)的不易(Sein & Harindranath,2004)几乎一开始就成为了困扰这一领域的难题。与之相似的是,对计算机技术是什么、“数据和人工智能向善”中“善”是什么,也是难以统一和定义的。鉴于这些模糊之处,ICT4D同样无法建构能够回答整个组织架构中核心问题――信息与通信技术的进步如何促进发展――的有力理论(Best,2010;Heeks,2010;Walsham,2017)。但是,这些模糊之处并没有阻止ICT4D成为一个重要的专业性和学术性现象。这证明了专业学术性运动即使面临批评也具有推动目标达成的能力。

人们对ICT4D和“数据和人工智能向善”的批评也是相似的。ICT4D因为具有技术决定论和新自由主义思想驱动的市场扩张的倾向而受到批评,这两种倾向将给达成减少经济和社会不平等或者数据鸿沟的目标带来不利影响(例如Pieterse,2010)。类似的批评也被用于指责“数据和人工智能向善”倡议中的发展指向(Madianou,2021;Magalhães & Couldry,2021)。因此,政治经济学和技术决定论中的相关理论挑战,也同样适用于这两项运动。在关于ICT4D的学术研究中就存在针对上述问题的强烈批评声(De’ et al.,2018;Schelenz & Pawelec,2021),但是专业实践经常对于此类批评声不予理睬。类似的挑战在下面一种“差距”中同样存在——尽管批评声越来越大,实地缺乏进展,对于发展社会场景运用的人工智能的炒作和投资依然不绝。“数据和人工智能向善”的发展再次验证了在ICT4D中发现的经验,即在技术研究中展开的关于解决非技术问题的研究,即使存在薄弱的核心理论假设和强烈的社会科学批评,也有着自我维持动力的能力。

三、从ICT4D到人工智能向善的转变

上述两个运动之间的关联有时会以从前者到后者直接转变的形式表现出来。上文提及的国际电信联盟[4](以下简称ITU)开展的人工智能向善的工作是这种转变的一个实例。国际电信联盟隶属于联合国,后者对于上世纪90年代ICT4D的兴起起到了关键作用,联合国采取的政策中将技术打造为发展工具,同时与信息与通信技术行业领先的私营公司开展合作。国际电信联盟在协调组织联合国2005年信息社会世界峰会论坛以及发起“衡量信息通信技术促发展的伙伴关系”(Partnership on Measuring ICT for Development)倡议后,成为了联合国在ICT4D工作中的主要伙伴。自2017年起,国际电信联盟通过定期召开以人工智能向善为主题[5] 的全球峰会,成为联合国人工智能工作的领头机构。此项倡议由国际商用机器公司(以下简称IBM)、科技慈善机构X奖及机会(XPRIZE)和美国学术团体美国计算机协会(ACM)协办。这一由国际电信联盟主办的新的人工智能向善项目,通过联合国可持续发展目标来定义“善”,这一定义方式也被联合国ICT4D的工作所采取。因此,国际电信联盟的人工智能向善工作是联合国早前ICT4D工作的直接延续。将联合国可持续发展目标作为人工智能向善的主题基石的方法也被来自学术界的倡导者(Cowls et al.,2021)和私营企业部门(Tomasev et al.,2020)所采纳。

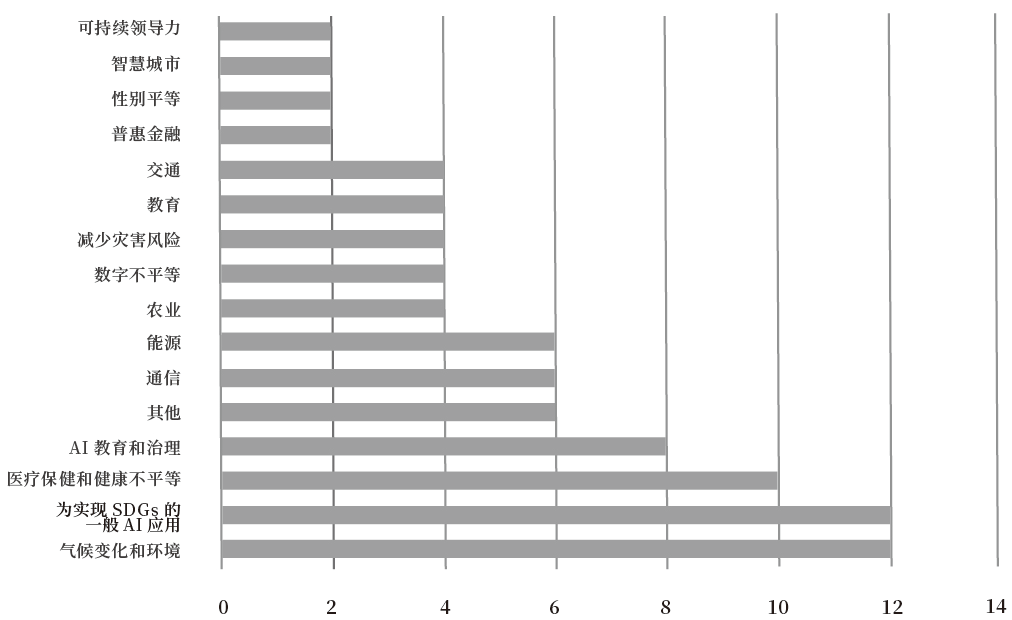

为了对ITU开展的ICT4D和人工智能向善工作之间的连续性进行评估,我们对该联盟AI for Good[6] 网站上发布的官方文章进行了主题内容分析。我们收集了所有在2021年1月1日至2022年12月31日(总计88篇)之间发布的文章,并使用两阶段归纳编码(two-stage inductive coding)进行数据处理。依据西尔弗曼(Silverman,2020)[7] 提出的方法,我们按照文章的主要兴趣点、讨论的技术和应用、提及的合作者和伙伴的名称和类型以及想要贡献的特定联合国可持续发展目标进行主题编码。第一轮编码得出28类主题。在对这28类主题进行同类合并来保障既具有代表性又更方便操作后,我们对文章进行第二轮编码。图1显示了在文章中最频繁出现的主题以及它们出现的频率。

有两类主题在这个时间段里最突出,一是使用人工智能工具和方法减缓气候变化以及解决环境问题(共计12篇),二是致力于解决联合国可持续发展目标(SDGs)这类“大挑战”(共计12篇)。其他重要的主题包括可持续和发展语境下的人工智能教育和治理(共计8篇),以及使用人工智能工具和方法减少健康不平等和提供医疗保健干预措施,尤其是向全球南方(Global South)[8](共计10篇)。图1展示的许多主题直接反映了ICT4D学者和ITU的ICT4D工作者关心的主题:ITU召开的2003年信息社会世界峰会论坛是ICT4D体系化的关键节点(Heeks,2014;Unwin & Unwind,2009)。在2003年时,ITU愿景的核心是确保“信息与通信技术的运用应该以造福人类生活的方方面面为追求目标”(ITU,2003)。据此,ITU提出了涵盖政府服务、就业、健康、商业、疾病预防和教育的各类明确目标。沃尔沙姆(Walsham,2017)指出,这与后来的ICT4D研究中的核心目标除了排列上有些不同,内容几乎完全一致。因此,ICT4D学者和工作者同人工智能向善的支持者所关注的挑战显而易见是重叠的。

除了联合国ICT4D工作和人工智能向善倡议关注主题上的连续性,上述文章还展现了(这些工作)长期依赖与外部机构的合作。这些外部机构在开发新计算机技术的同时,侧重于技术的未来发展潜力而非使用现有技术去解决大挑战。公私部门(public-private sector)的战略伙伴关系被认为是确保信息与通信技术在发展语境中得到有效利用的关键。同时,我们也发现,在人工智能向善领域中的私营部门组织受到高度重视。事实上,联合国可持续发展目标9(SDG 9)(产业、创新和基础设施)是所有联合国可持续发展目标中被ITU人工智能向善文章中最频繁提及的目标,同时,55%的文章都将私营部门组织列为合作伙伴[9]。IBM在14篇(总计88篇)文章中都被列为重要伙伴,成为最高频次出现的私营合作者,同时是ITU人工智能向善倡议的“领头赞助者”(IBM,2021)。许多文章将IBM的人工智能技术和倡议视作实现可持续发展目标的核心。在许多文章中,文章将首要关注点放在人工智能技术解决大挑战的潜力上,而非放在人工智能技术实现诺言、成功解决问题的案例上。

第二个展现ICT4D和人工智能向善之间直接连续性的相关事件与微软公司有关。如果说ITU人工智能向善展示了一个重要发展的行动者从一个倡议转向另一个的过程,那么微软展现了一个私营公司的相同经历。2006年至2017年间,微软是信息和通信技术和发展(ICT and Development)年度学术会议中提交论文最多的供稿者之一(Mukerji & Chauhan,2020),同时,微软在联合国发起的ICT4D活动中的参与有据可查(例如Leye,2007)。在2018年,微软启动了人工智能向善实验室(AI for Good Lab)。实验室发表研究成果以及与外部伙伴就解决世界性的,尤其是在全球南方的包容、可持续和人权等问题上展开合作。微软所选择的路径与其他深入人工智能向善的重要技术公司的选择相类似(Magalhães & Couldry,2021),这条路径与ICT4D采取的战略高度一致。此外,对微软人工智能向善计划的关于技术还原论、新自由主义和市场扩张的批评(Magalhães & Couldry,2021)与二十年前对微软与联合国合作的批评类似(Leye,2007)。

以上的分析展现了ICT4D和“数据和人工智能向善”倡议的连续性和相似性。本文的主要论点是:人工智能向善倡议正试图复制当年ICT4D运动采取的扩展和自我维持战略。ICT4D的成功使得其拥有了对整个发展部门如何理解技术施加影响的能力。“数据和人工智能向善”倡议使用了相同的战略和治理安排以推广计算机技术。ITU的人工智能向善倡议和微软的人工智能向善实验室展示了机构转型的直接证据。

四、文献中研究“数据和人工智能向善”的四条路径

因为“数据和人工智能向善”倡议不再只是一个口号,一批文献开始涌现,它们将倡议不仅仅看作是五花八门的技术应用的集合。此处我们将讨论文献中的关键论点。我们不会讨论技术性论文中的内容或者与倡议相关的计划报告书。因为包含与排除某一个计划是“数据和人工智能向善”倡议自我归类的结果,所以对这个与日俱增的技术性文献进行细节性的讨论并无益于本文的目的。因此,本文采取部分近期“数据和人工智能向善”文献评述所使用的策略,即只考虑自我认定为“数据和人工智能向善”这一部分的论文,而不考虑只是提及发展中国家信息和通信技术的论文(例如Walsham,2017)。史等(Shi et al.,2020)和卡沃斯等(Cowls et al.,2021)所做的追溯分类调查不仅对于展现倡议成果有价值,也有利于将“数据和人工智能向善”提升为一个独特的应用领域。

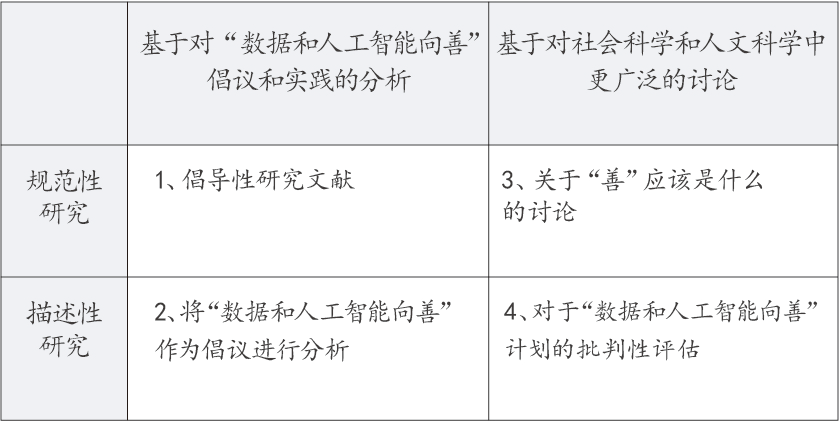

在表2中,我们区分了目前兴起的针对“数据和人工智能向善”倡议的四种不同类型的文献。这些路径展现了研究者对于倡议采取的多样视角,而关于此主题的讨论正在展开。这些文献的搜集方法是:在重要科学出版物数据库中检索“数据和人工智能向善”倡议的各种变体和缩写,以及从重要期刊中手动检索。我们基于文献本质上是规范性还是描述性,以及是基于“数据和人工智能向善”本身的分析还是将之于社会科学和人文科学种更广泛的理论讨论联系起来,对文献进行分类。我们不想去探求这些文献的实质(substantive)贡献,而是试图通过上述分类策略,聚焦元层面的问题,即这些文献是如何与兴起的“数据和人工智能向善”倡议联系在一起的。

(一)倡导性(Promotional)研究文献

这部分的研究文献目前为止聚焦于传播“数据和人工智能向善”领域的存在和重要性。在美国计算机协会2014年知识发现与数据挖掘会议将“数据科学为社会之善”大众化后,研究者开始使用这一名称作为技术性论文的关键词,并将论文归于这一兴起的领域。这些论文不一定都是探讨“数据和人工智能向善”倡议的,也有些聚焦于具体的应用和计划。“数据和人工智能向善”的支持者利用这一倡议将原先分割独立的技术计划连成网络。接下来,众多技术性和经验总结性(lessons-learned)论文开始将自己贴上“数据和人工智能向善”讨论的标签,来达到分享作为倡议“成员”的好处的目的。

但是,在最早的2014年会议召开后发表的那些指向明确的系统性的论文对本研究更有意义,这些论文勾勒和赞扬(celebrate)了一个新研究项目的诞生。最早的学术宣传可以追溯到卡特莱特和甘尼(Catlett & Ghani,2015)和詹迪等(Chandy et al.,2017)。这些文献是第一批明确地聚焦勾勒和宣传这个新的研究项目的存在的期刊论文,并且扩展和巩固了初期会议中搭建的框架。其中一些文章与美国计算机协会知识发现与数据挖掘会议和其后的彭博“数据向善”,以及其他的以“数据向善”命名的会议有直接关联(例如Mann & Sahuguet,2018;Paolotti & Tizzoni,2018)。这其中的许多文章是由在私人研究实验室工作的技术专家为发展和推广计算机技术撰写的。这些论文将早期受追捧的框架弃之不理,而试图建构自己的目标与话语。托马塞维茨等(Tomaev et al.,2020)在《自然-通讯》(Nature Communications)上的发表和弗洛里迪等(Floridi et al.,2020;另见Cowls et al.,2021)的发表都较好例证了一个现象,即越来越多的不属于初期会议的研究者选择加入和推广倡议。我们还发现,这些推广活动并不是一蹴而就的,在较长一段时间里不同的论文都在传播这些相同的理念。

倡导性的学术文献经常与智库和咨询公司发表的专业文献观点一致,且前者经常得到后者支持。举例来说,总部位于英国的内斯塔(NESTA)采用了“数据同仁”(DataKind)在《数据向善》报告中对“数据向善”的理解(NESTA,2015),类似的,“数据向善”在硅谷引起关注,麦肯锡(McKinsey)也采用了这一愿景(Chui et al.,2018)。这种内部的变革动力突出了学术与实践的显著且紧密的联系,尤其是在倡导性文献中。比如,托马塞维茨等(Tomaev et al.,2020)发表的关于呼吁“人工智能为社会之善”计划中更大程度的跨部门合作的文章的作者既有来自学术机构的,也有来自支持人工智能应用的头部商业组织的。

因为这些倡导性文献的目的是稳固“数据和人工智能向善”作为一个研究领域存在的地位,所以与ICT4D的早期文献具有可比性。正如许多ICT4D学术文献在初期私人(部门)和非营利组织参与后而非参与前发表的一样,这些倡导性文献大部分是在私营公司和非营利组织开始推广倡议之后发表的。因此,这些文献是基于其推广的领域已经存在这样一个事实基础展开的。但是,就这些文献的自身作用来说,其起到了稳固倡议存在的作用。

五、未来的研究道路

正如上文所述,已有研究文献中已经充斥着要么推广数据与人工智能向善的概念,要么讨论其标准基础的正确型构的规范性研究。另一方面,几乎没有描述性研究试图理解“数据和人工智能向善”作为倡议是如何持续影响大众对于计算机技术的理解和使用的。即使倡议的影响范围只限于学术界,这些倡议仍然影响研究者对于计算机技术和社会关系以及个体研究者与政治的关系的理解。在此部分,我们重点讨论与未来研究相关的理论主题。我们认为未来研究的方向在于分析性描述和批判性调查而非规范性研究。换言之,我们呼吁研究者跳出来(take a step back),针对倡议的实践、相似体(parallels)和结果开展理论严谨的分析。今后研究应该探索新的如“数据和人工智能向善”等私营和非营利组织驱动的倡议与科学社会学(sociology of science)中的多种网络构建策略有何异同(例如Latour,1987)。这同时需要与当代的技术政治运动,尤其是那些运动驱动或者如用“数据改善黑人生活”(Data for Black Lives)的聚焦解放的(运动)进行比较研究。这一路数的潜力在于将分析学术文献和项目当做是倡议本身的一部分,而不是当做一种内部的实质性对话。因此,这就要求对学术和倡议之间的关系有一个元层面的理解。在这篇文章中,我们朝着方向迈出了第一步。研究者对于倡议的经济和话语力量应该给予格外关注。由于对于ICT4D的批判性研究未能改变技术解决方案主义者(techno-solutionist)计划的进程,研究者需要思考的是,面对不断出现的失败案例,这些倡议是如何为计算技术持续性的正向吸引力做出贡献的。另一方面,研究者需要分析商业和慈善赞助是如何取代社会科学研究和批判性研究所勾画的战略的。最后,假设“数据和人工智能向善”倡议无法再获得牵引力或者被其他类似倡议所取代,研究者应该追寻为什么一些倡议失败了而一些倡议成功了。“数据和人工智能向善”计划除了可以作为现象进行分析,还可以对倡议过程和实践与范围更广的理论主题的互动进行剖析。此类研究的大部分是在批判数据研究(Critical Data Studies)(Dalton et al.,2016;Kitchin & Lauriault,2014)这一涵盖范围广泛的名称下进行的,还有一部分是与其类似的算法、人工智能和数字平台的社会研究。在某些情况下,正如马蒂亚诺(Madianou,2021)所采取的措施,研究者可以直接将既有的ICT4D批判研究范围加以扩展,以涵盖“数据和人工智能向善”倡议。我们呼吁将(“数据和人工智能向善”)主题与现有研究文献联系,而非发起一个有独属关键词的新研究项目,其主要原因就是现有讨论所具有的力量。我们认为研究的下一步应该是将与“数据和人工智能向善”倡议相关的飞速发展的研究与其相关研究结合。

采用结构性视角去研究个案与更大范围的社会技术性(sociotechnical)、经济和文化结构的互动会生发许多机遇。大型技术企业和发展援助行业对于细致地理解渗透在“数据和人工智能向善”倡议中的文化价值和叙述来说只是起点。第一批对倡议进行批判性评估的部分学者,像麦哲伦、库尔德里和马蒂亚诺,已经朝此方向前进了。这些研究者明确地将“数据和人工智能向善”倡议与权力不对等(power asymmetries)和共同的技术想象力(shared technological imaginaries)联系在一起。因为这一策略是将其研究的实证对象(empirical objects)作为更大的结构性主题,例如资本主义、新自由主义、殖民主义或者技术支配的潜在表现。这类研究只是未来就此主题可能进行的大范围研究的一部分。虽然(地点选择可能会使)理论主题不同,但是不论研究的实证地点选取是在全球北方(Global North)还是全球南方,以ICT4D为对象和作为组成部分的研究都是我们所指的这类研究的重要关联体。因此,政治经济学视角和批判话语视角为“数据和人工智能向善”的未来研究和批判数据研究的更广泛工作提供了坚实的理论基础(Dalton et al.,2016)。数据正义(Data Justice)(Taylor,2017)提供了一系列超越结构主义观点的研究策略。

关于“数据和人工智能向善”的新实证研究也具有修改现有理论或者提出计算机技术和政治新动能的潜力。倡导性研究文献和关于规则伦理的规范性分析都试图在技术和社会的交汇处创造新事物。例如格林和科沃斯这样的学者们敏锐地认识到了政治悖论,并且试图找到应对当今挑战的方法。这类工作与关于人工智能伦理的更大范围的研究联系紧密。我们认为忽视此类工作创造新实践和动向的能力是错误的。因此,有一个问题还有待回答,即“数据和人工智能向善”倡议是对现有的结构性动能(structural dynamics)的复制、调整、超越还是创造了一个需要全新概念化的新结构。

另一个需要更多关注的更大的主题是数据科学作为专业的兴起,以及“数据和人工智能向善”倡议是如何表达关于“技术与政治”以及“计算机研究者与政治”的具体想法的。贯穿“数据和人工智能向善”倡议的(一个现象是)没有计算机背景的从业人员自称为数据科学家――一个直到最近才被明确的职业身份。学者提出正在形成的数据科学行业需要进一步对其自身的形成过程进行实证关注(Ribes,2019)。因为很多“数据和人工智能向善”倡议将“善”定义为应用领域(如前文贝伦特和摩尔所采取的方式),却将实现“善”的工具排除在外,所以对于数据科学行业本身的研究是非常重要的。树立该领域独立地位的策略已经成为了更大范围的数据科学的关键策略(Ribes et al.,2019)。数据科学从业者声称计算机技术与任何场景都是相关的,并且“数据和人工智能向善”倡议宣传有些应用领域本质上是“善”的,从而达到使此领域的从业人员受到重视和尊重的目的。从这一角度看,“数据和人工智能向善”计划成为了展现一个新行业探索、扩展和合法化自身潜力和局限的示例。

给予数据科学家“社会变革的行动者”这一新身份定位的直接结果是,数据科学家自身无法回避数据科学和人工智能伦理讨论中涉及的价值和政治问题。日益严格的道德审查意味着数据科学家被逐渐塑造成伦理学家。因此,“数据和人工智能向善”倡议为道德和政治是如何在以提升社会福祉为目标的数据科学实践中被协商讨论提供了关键研究领域。实际上,谭维尔(Tanweer,2018)展示了数据科学家是如何在工作中面临政治问题过程中塑造自身道德立场的,以及奈夫等(Neff,2017)展示了在实际项目中是如何缓和紧张关系的。随着对道德关注的增长,数据和人工智能倡议自然地成为了面对道德挑战的输出口。倡议可以向外表现出数据科学愿意直面批评,并且即使数据科学存在短处,其依然可以是道德的和为善的事业服务的。不过,正如鲍威尔等(Powell et al.,2022)在“技术为善”企业网络中所展示的那样,对于道德实践和规范理念的明确追求可能会包含自相矛盾的情况与设定目标矛盾的做法。对于数据科学行业的更深理解也许会逼迫我们不再将对于“善”的定义的规范性研究视为外部评论,而是内生于数据科学行业本身的讨论。这会使数据科学关于道德和规范性本身的讨论成为一个实证研究的对象。同时,因为从业人员和学者的交际重叠日益增长,所以这一转变与实施对象是从业人员还是学者无关。分析规范性理念和正当理由的实用主义转向(例如Boltanski & Thevenot,2006)提供了一条以实证方法探索此类发展的研究途径。

我们并不能确定上述方法是相互兼容。而严谨的实证和理论讨论机会也由此产生。借助有关计算与社会的更广泛的研究讨论,我们可以进一步推动对“数据和人工智能向善”的研究,而对这些倡议的研究同样可以进一步加深我们对更广泛主题的理解。

六、结论

本文跳出了“数据和人工智能向善”倡议本身,并提出如何对这些倡议在学术内外的发展历程进行理解。这些倡议不仅仅是昙花一现的口号,而且对于如何理解计算机技术与重大政治现象的互动方式有着持续影响。我们剖析了重要案例,凸显了它们与ICT4D的关联,并且对近期文献进行了评述,最终提供了未来发展之路。

本文的主要贡献是指出了各种各样的“数据和人工智能向善”倡议之间的内在关联,以及它们与其他技术政治倡议的相互联系。这引导我们在研究这些倡议时认识到,它们具有塑造一个技术与政治交汇的未来的能力,并且能够展现出更广阔的理论主题。对于“善”是什么的各种个人定义展开批评已没有太大意义。同样,重复“我们需要针对个人在复杂的真实世界中如何解决问题开展更多研究”的口号也并无益处。我们认为,关于以上二者的回答已经有了充分的文献积累,而我们未来的发展方向应该是对我们的已有理解进行综合和理论概况。此外,我们不认为针对“数据和人工智能向善”进行的研究应该形成专门叙事,就像与ICT4D相关联的文献一样。相反,我们应该学习ICT4D文献关键部分,并将其融入更广阔的实证和理论主题。创造一个只关注最新发展的倡导性或者批判性的研究项目只会僵化规范性和技术性的主张。因此,这就要求不再围着这些倡议的圈圈转,而正是出于这一原因,研究者们需要以实用和分析的姿态跳出来。![]()

作者简介:

维勒·奥拉(Ville Aula),英国伦敦政治经济学院传播学院。

詹姆斯·鲍尔斯(James Bowles),英国伯明翰大学社会政策学院第三部门组织研究中心。

译者简介:

阚天颜,中国社会科学院大学社会与民族学院。

吕鹏,中国社会科学院大学数字中国研究中心。

原文出处:

本文原标题为“Stepping back from Data and AI for Good-current trends and ways forward”,英文原文见https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/20539517231173901,

经授权翻译发表自《智能社会研究》(2024年第2期)。

注:本文并未缩写“数据和人工智能向善”来和倡议保持一个必要的距离(critical distance),并且避免使用倡议自身倾向使用的易记的、带有宣传性的缩写,例如AI4SG或者D4G。但是,为了简洁,我们以“向善(for good)”代替了部分倡议名称中的“为社会之善(for social good)”。

利益冲突声明:作者声明与研究、写作和出版没有潜在利益冲突。

资助:本文由英国经济与社会研究委员(UK Economic and Social Research Council)通过ES/P000622/1和ES/P000711/1资助。

开放研究者与贡献者身份识别码(ORCID iDs): 维勒·奥拉(Ville Aula)https://orcid.org/0000-0001-7666-2121

詹姆斯·鲍尔斯(James Bowles)https://orcid.org/0000-0003-1473-6329

补充材料:本文的补充材料可在线查阅。

注释:

[1] 黑客马拉松是一种汇集专家力量,合作解决一个特定问题的活动,多聚焦于计算机编程和信息技术领域。参见https://tips.hackathon.com/article/what-is-a-hackathon

[2] DataKind是位于美国的一个组织,其目标是利用数据科学和人工智能赋能有社会影响力的组织,并解决世界面临的巨大挑战。参见https://www.datakind.org/about-us/our-story/

[3] 公民编程运动来源于数字公民素养(digital citizenship)这一背景。公民编程者(Civic hackers)是指利用公共部门(public administration)的公开数据(Open Data)来评估和提升此部门所提供的服务。公民编程可以被理解为致力于在大众和相关部门之间搭建一座“桥梁”(“hinge”)。信息技术专家参见“Open data governance: civic hacking movement, topics and opinions in digital space”,Mara Maretti,Vanessa Russo,Emiliano del Gobbo,Quality & Quantity (2021) 55:1133–1154

[4] 国际电信联盟(International Telecommunications Union)是联合国负责信息通信术(ICT)事务的专门机构。参见 https://www.ungeneva.org/zh/about/organizations/itu#:~:t ext=%E5%9B%BD%E9%99%85%E7%94%B5%E4%BF%A1%E8%81%94%E7%9B%9F%EF %BC%88I,%E6%8E%A8%E5%8A%A8ICT%E5%88%9B%E6%96%B0%E3%80%82

[5] 即“人工智能造福人类全球峰会(AI for Good Global Summit)”。参见 https://www.itu.int/zh/mediacentre/Pages/2017-PR11.aspx

[6] 国际电信联盟网站中文版将“AI For Good”译为“人工智能造福人类”。参见https://www.itu.int/zh/mediacentre/backgrounders/Pages/artificial-intelligence-for-good.aspx

[7] 即“人工智能造福人类全球峰会(AI for Good Global Summit)”。参见https://www.itu.int/zh/mediacentre/Pages/2017-PR11.aspx

[8]“全球南方”是新兴市场国家和发展中国家的集合体,参见https://www.news.cn/world/2023-08/14/c_1212255698.htm

[9]见https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/20539517231173901#supplementary-materials

参考资料:

[1]Avgerou, C. 2010,“Discourses on ICT and development. Information.” Technologies and International Development 6(3).

[2] Berendt, B. 2019,“AI for the common good?! pitfalls, challenges, and ethics pen-testing.” Paladyn (Warsaw) 10(1).

[3] Berendt, B. 2020,“(De) constructing ethics for autonomous cars: A case study of Ethics Pen-Testing towards ‘AI for the Common Good.’” The International Review of Information Ethics 28(6).

[4] Best, ML. 2010,“Understanding our knowledge gaps: Or, do we have an ICT4D field? And do we want one?” Information Technologies & International Development 6(Special Edition Harvard Forum II Essays).

[5] Bloomberg, (n.d.) “Data for good exchange 2014.”https://www.bloomberg.com/lp/d4gx-2014/ (accessed 26 November 2021).

[6] Boltanski, L. & L. Thevenot 2006, On Justification: Economies of Worth. Princeton: Princeton University Press.

Catlett, C.& R.Ghani 2015,“Big data for social good.”Big Data 3(1).

[7] Chandy,R.,M. Hassan & P. Mukherji 2017,“Big data for good: Insights from emerging markets.”Journal of Product Innovation Management 34(5).

[8] Chui, M.,M. Harryson & J. Manyika et al. 2018,“Notes from the AI frontier: Applying AI for social good.” McKinsey Global Institute.

[9] Cowls, J. 2021,“‘AI for social good’: Whose good and who’s good? Introduction to the special issue on artificial intelligence for social good.”Philosophy and Technology 34.

[10] Cowls, J.,A. Tsamados & M. Taddeo et al. 2021, “A definition, benchmark and database of AI for social good initiatives.”Nature Machine Intelligence 3(2).

[11] Crush, J. 1995, “Introduction: Imagining development.”in Crush J. ed. , Power of Development. 1st ed. Florence: Taylor &Francis Group.

[12] Dalton, CM. , L. Taylor & J. Thatcher 2016,“Critical data studies: A dialog on data and space.” Big Data and Society 3(1).

[13] DataKindUK (n.d.) “Glossary.”https://datakind.org.uk/glossary/ (accessed 26 November 2021).

[14] Data Science for Social Good (n.d.)“Our mission.”https://www.datascienceforsocialgood.org/ (accessed 26 November 2021).

[15]De, R. , A. Pal & R. Sethi et al. 2018,“ICT4D Research: A call for a strong critical approach.” Information Technology for Development 24(1).

[16]Espinoza, MI. & M. Aronczyk 2021, “Big data for climate action or climate action for big data?” Big Data and Society 8(1).

[17]Facebook (n.d.)“We empower partners with privacy-preserving data that strengthens communities and advances social issues.” https://dataforgood.facebook.com/ (accessed 26 November 2021).

[18]Floridi, L., J. Cowls & TC. King et al. 2020,“How to design AI for social good: Seven essential factors.” Science and Engineering Ethics 26(3).

[19]Google (n.d.)“AI for social good.”https://ai.google/social-good/ (accessed 26 November 2021).

[20]Green, B. 2019,“‘Good’isn’t good enough.”In Proceedings of the AI for Social Good workshop at NeurIPS (Vol. 17).

[21]Green,B. 2020,“Data science as political action: grounding data science in a politics of justice.”SSRN Preprint. Green Ben.“Data Science as Political Action: Grounding Data Science in a Politics of Justice.”https://ssrn.com/abstract=3658431 or https://doi.org/10.2139/ssrn.3658431 (accessed 21 July 2020).

[22]Heeks,R. 2010,“Do information and communication technologies (ICTs) contribute to development?” Journal of International Development 22(5).

[23]Heeks, R. 2014,“ICT4D 2016: New priorities for ICT4D policy, practice and WSIS in a post-2015 world.” Development Informatics Working Paper (59).

[24]Holzmeyer,C.2021,“Beyond‘AI for social good’(AI4SG): Social transformations—not tech-fixes—for health equity.” Interdisciplinary Science Reviews 46(1-2).

[25]IBM 2021,“IBM AI for Good sponsorship focuses on AI in service of the planet.” https://www.ibm.com/blogs/journeyto-ai/2021/11/ibm-ai-for-good-sponsorship-focuses-on-ai-inservice-of-the-planet/ (accessed 15 January 2022).

[26]International Telecommunication Union 2003,“Declaration of principles. Building the information society: a global challenge in the new Millenium. World Summit on the Information Society, Geneva.”https://www.itu.int/net/wsis/ docs/geneva/official/dop.html (accessed 18 January 2023).

[27]International Telecommunication Union (n.d.)“AI for good global summit 2017.” https://www.itu.int/en/ITU-T/AI/ Pages/201706-default.aspx (accessed 26 November 2021).

[28]Juech, C. 2021,“Building the field of data for good.” in Lapucci M. & C. Cattuto eds. , Data Science for Social Good. Cham: Springer.

[29]Kitchin, R. & T. Lauriault 2014,“Towards critical data studies: charting and unpacking data assemblages and their work.” Programmable City Working Paper (No. 2). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2474112.

[30]Latour, B. 1987, Science in action: How to follow scientists and engineers through society. Milton Keynes: Open University Press.

[31]Leye, V. 2007, “UNESCO, ICT corporations and the passion of ICT for development: Modernization resurrected.” Media, Culture & Society 29(6).

[32]Madianou,M. 2021,“Nonhuman humanitarianism: When‘AI for good’can be harmful.”Information, Communication and Society 24(6).

[33]Magalhães,JC. & N. Couldry 2021,“Giving by taking away: Big tech, data colonialism, and the reconfiguration of social good. International Journal of Communication (Online) 15: 343–362.

[34]Mann, G. & A. Sahuguet 2018,“With great data comes great responsibility:How data science can be applied to solve public interest problems without losing its soul.” Journal of Technology in Human Services 36(1).

[35]Moore, J. 2019,“AI For not bad.” Frontiers in Big Data 2(32).

[36]Mukerji, M. & U. Chauhan 2020, “A social network analysis of ICTD conferences (2006-2017).”Information Technology for Development 26(4).

[37]Neff, G.,A.Tanweer & B. Fiore-Gartland et al.2017,“Critique and contribute: A practice-based framework for improving critical data studies and data science.”Big Data 5(2).

[38]NESTA 2015, Data for Good–How Big and Open Data can be Used for the Common Good. https://media.nesta.org.uk/documents/dataforgood.pdf.

[39]Paolotti,D. & M. Tizzoni 2018, “DSAA 2018 Special session: Data science for social good.”2018 IEEE 5th International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA), 470-471. Turin, Italy: IEEE.

[40]Pieterse, JN. 2010, “Digital capitalism and development: The unbearable lightness of ICT4D.”in Kalantzis-Cope P. & K. Herab-Martin eds.,Emerging Digital Spaces in Contemporary Society. London: Palgrave Macmillan.

[41]Porway, J.2011,“Doing good with data-data without borders.”https://www.datakind.org/blog/doing-goodwith-data-data-without-borders/ (accessed 26 November 2021).

[42]Powell, A B.,F. Ustek-Spilda & S. Lehuedé et al. 2022,“Addressing ethical gaps in ‘Technology for Good’.”Foregrounding care and capabilities. Big Data and Society 9(2). https://doi.org/ 10.1177/20539517221113774.

[43]Ribes,D. 2019,“STS, meet data science, once again.”Science Technology and Human Values 44(3).

[44]Ribes,D.,AS. Hoffman & SC. Slota et al. 2019,“The logic of domains.”Social Studies of Science 49(3).

[45]Schelenz, L. & M. Pawelec 2021,“Information and communication technologies for development (ICT4D) critique.” Information Technology for Development 28(1).

[46]Sein, MK. & G. Harindranath 2004,“Conceptualizing the ICT artifact: Toward understanding the role of ICT in national development.” The Information Society 20(1).

[47]Shi, ZR.,C.Wang & F. Fang (2020)“Artificial intelligence for social good: A survey.”ArXiv Preprint ArXiv:2001.01818, 1-78.

[48]Silverman,D.ed.2020.Qualitative research. London: Sage.

[49]Tanweer, A.2018,“Data science of the social: How the practice is responding to ethical crisis and spreading across sectors.”Doctoral dissertation, University of Washington. ResearchWorks Archive.

[50]Taylor,L.2017,What is data justice? The case for connecting digital rights and freedoms globally.”Big Data & Society 4(2).

[51]Unwin,PTH.&T.Unwin eds. 2009, ICT4D: Information and Communication Technology for Development. Cambridge: Cambridge University Press.

[52]Walsham,G. 2017,“ICT4D research: Reflections on history and future agenda.” Information Technology for Development 23(1).

[53]Zheng,Y.,M.Hatakka & S.Sahay et al. 2018, “Conceptualizing development in information and communication technology for development (ICT4D).” Information Technology for Development 24(1).