7月17日,是世界表情符号日(World Emoji Day)。

这个节日由Emoji搜索引擎Emojipedia创始人Jeremy Burgo最先提出。之所以定在这一天,是因为苹果手机的日历表情符?,显示的就是7月17日。[1]

虽然“世界表情符号日”是一个非官方纪念日,但近年来逐渐受到认可。《华盛顿邮报》在一篇社论中甚至建议,这一天应该只使用表情符号进行交流。

自1982年诞生以来,表情包已经步入“四十不惑”的阶段。今时今日的表情包,虽不再处于讨论中心,影响力却丝毫不减,它以一种隐秘的方式,潜移默化地参与着人们的虚拟交流。

巴别塔、表情包与新的“世界语”

巴别塔,是《圣经》故事中的一座通天巨塔。在故事中,世上的人曾经共享一种语言,不受阻碍的交流使人类拥有无比强大的力量,也因此催生了建造一座通天巨塔的宏大想法。

直到耶和华降临,“变乱他们的口音,使他们的言语彼此不通”,于是,不同人群使用差异化的交流符号,无法再进行无阻碍的交流。“巴别塔”也因此成为语言间不可交流性的一种隐喻。

攻克这种不可交流性的实践,贯穿在漫长的人类历史中,并由此诞生了许多天才想法,例如世界语,即一种适用于全世界的通用语言。波兰籍语言学家柴门霍夫于1887年创立了世界语,直到现在也依然有大量相关组织活跃。但实际结果已经说明,要推行一种世界通用语言并不现实。阿拉伯数字也曾被寄予厚望,毕竟数字是全世界通用的,但是数字能够传递的意蕴实在有限。

而表情包,或许已经成为新的“世界语”。文字所蕴含的意义可能难以共享,但各种表情包或meme图所传达的意涵和情绪,则基本上是全球通用的,这是专属于图像的媒介特性。表情包盛行的背后是图像时代的来临,如学者多丽丝·格雷伯所言:“我们一度推崇的借助文字符号传递的抽象意义,已经开始让位于建立在图像传播基础上的现实与感受”。跨文化、跨阶层的传播特性,本身就是表情包的影响力来源。

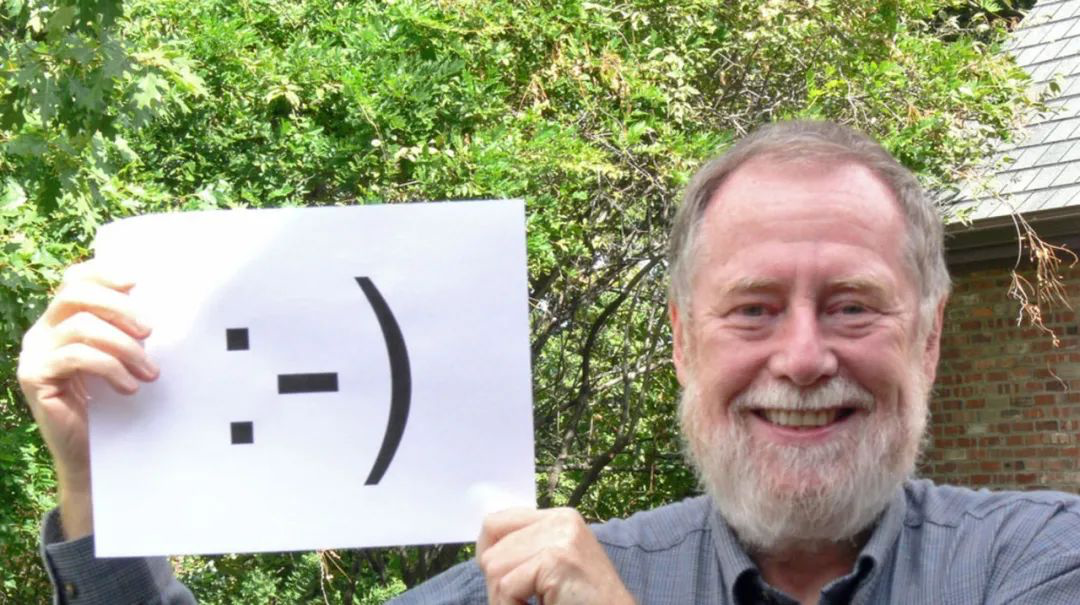

表情包的发展历程,清晰地呈现为三个阶段:1982年9月19日卡耐基-梅隆大学斯科特·法尔曼首创微笑符号:-),开启了以ASCII码和颜文字为代表的字符阶段;后来,emoji表情开启了图符阶段;当下则处于第三阶段——以“表情包”为代表的图片阶段或者说多模态阶段。

可以说,表情包长达四十年的发展史,也是一部互联网的媒介发展史。由表情符号转向表情包、形态不断丰富的过程,恰恰是技术介质不断发展的过程。表情包与各个阶段的媒介形式联系紧密,在其发展历程中,各种技术手段被纳入,用于增强表情包的表现力以更好消弭“交流的无奈”。

这种交流的无奈,源于虚拟交流场域的身体缺失。对比现实交流丰富的手势、表情,乃至语调、气味,以互联网为介质的虚拟交往,无法全方位传达交流双方的情绪。语言和文字往往无法完全表达我们心中所想,甚至会发生很大偏差,

在虚拟交往中,人的身体是不在场的,我们无法像现实交流一样观察对方的表情和动作,因此难以准确判断对方的真实态度与情感。换句话说,信息脱离了语境而独立存在,容易产生理解的偏差。

而表情包则作为身体语言的“平替”出现,通过对神态、表情、手势和肢体动作的摹仿,表情包还原了现实交流的语境。2022年,Adobe调查了5000名表情符号用户,其中73%受访者认为,使用表情符号的人比不使用表情符号的人“更友好、更有趣、更酷”。在虚拟场域,表情包实现了最基础的功能:突破空间限制,还原现实身体的在场性。

“戏谑”的另类意义,“恶搞”的深度内涵

以生产主体为区分,表情包可以划分为PGC和UGC两种类型。emoji和黄脸表情以及类似于line旗下的布朗熊、可妮兔等表情符,都是由专业生产者制作。而我们更为常用的略显粗糙、以图片和简单文字为核心要素的表情包,则可以划分到UGC的范畴。现在的趋势是,不管从数量还是受众范围,UGC表情包都已经远超PGC表情包。

从仅限于部分专业生产者制作,到成为人人皆可制作、使用的交流性媒介,这象征着话语权力的转换,也凸显了从web1.0到web2.0的代际变迁逻辑。代际转换间,由网站和平台向网民单向提供内容、用户被动接受的模式,转为网民之间的双向互动模式,普通用户也拥有了内容的生产和发表能力。

同时,当生产主体走向多元,表情包才被赋予情绪表达之外的更多功能。表情包的构成要素很简单,一张底图加简短文字即可完成完整叙事,但特殊性在于,表情包的使用场景通常是私域:一对一的聊天或是几个人组成的社群,而其生产所用的素材往往来自公域:社会事件、公众人物、流行议题、影视作品等。从宏观层面来讲,表情包是时代和集体记忆的记录者,同样也是时代和集体记忆的最小组成单元。

从微观层面来讲,个体使用表情包的过程,即是个人意见、情绪与态度的表达过程,以公域的事件和形象作为编织物料,通过私域的大量传播和使用,反过来又影响到公域。“这也使得它从日常人际交往扩散到了更为广泛的公共领域,并试图通过其独特的亚文化风格,传达出青年人对严肃议题的态度与情绪。”[2]由此,表情包成为使用者参与公共表达的一种方式,借用詹姆斯·C·斯科特的说法,表情包即是一种对公共生活的话语通道。

值得注意的是,这种公共参与是以“戏谑”“恶搞”的方式实现的。而这种不严肃的状态正是表情包的特点,蕴含着极强的草根性和解构性。通过随意改造、挪用和重新赋予内涵,表情包解构了严肃,也以自己的方式解构了不平等。

正如艺术家、memes创作者Saint Hoax在接受《纽约时报》采访时所说,memes(模因)本身就是提供文化、社会或政治表达的媒介——用幽默的方式。[3]幽默和戏谑是一种策略,也是网络反讽精神的一种映射。“当公域的议题与事件被以表情包这样的娱乐化、戏谑性的方式来演绎时,无论是社会热点,还是宏大的时代命题,都被以‘小刀割肉’的方式一一解构了。”[4]

表情包同样是一种群体认同的介质。代际、圈层、职业……表情包的选择和使用在不同群体之间被划分出清晰界限,因而成为一种区隔群体的标记。经由表情包实现的群体认同,始自相似的信息环境、群体记忆与文化旨趣,作为结果,进一步强化了群体认同。

类似于航空领域的“Hand Shake”(握手信号),当你识别了某人发的表情包的潜在含义并会心一笑时,你们就完成了身份确认。如果把虚拟场域比作一片黑暗森林,那表情包就是识别同类的火把。

隐入社交实践的表情包

这四十年间,表情包从简单的ASCII字符,发展为一项规模庞大的文化产业。海外通讯公司Line凭借旗下的布朗熊、可妮兔等形象的表情包以及周边衍生品,在2018年实现了接近40亿的年收入。国内“长草颜团子”“乖巧宝宝”等表情包形象也迅速成长为知名IP。付费授权、品牌联名、周边售卖都是典型的表情包商业化形式。

表情包的生命力,源于与不同媒介形式的结合。从字符、图标,到动图、视频,乃至AR、3D传感器、NFT等技术介质,都与表情包有过紧密结合。

2023年盛行的AIGC,作为内容供给侧的一项革命性技术,也很快被用于表情包的制作。许多生产者使用文生图工具,生成大量表情图上传到图库,已经成为一种流行的生产模式。在PGC、UGC之外,AIGC将对表情包产生哪些影响,也是未来值得关注的话题。

从1982年到2023年,从ASCII编码到AIGC生成,从私域到公域,从个体的态度表达到集体的身份认同,表情包以极强的跨越性,还原了身体在场,承载了个体的公共表达,也增加了信息传播的效率。与早前的新奇感相比,现在的表情包显然不在讨论的中心,而是隐于我们的社交实践之中,真正成为一种交流的基础设施。当媒介隐身时,才是它真正被接纳并发挥影响力的时刻。

[1]2002年7月17日,苹果首次发布iCal日历,因此将这一天作为日历符号的日期以表纪念;

[2]杨嫚:《网络表情包的亚文化构建:从自我表达到公共空间》,《西安交通大学学报》,2017年9月;

[3]纽约时报:《模因的意义与历史》https://www.nytimes.com/2022/01/26/crosswords/what-is-a-meme.html

[4]王焕超:《表情包简史:“一图胜千言”背后》https://mp.weixin.qq.com/s/A0X3tg5JwyIENSvaYqST3A

本文作者:

王焕超 腾讯研究院