伟大城市空间兴衰启示

电影《香水》(2006)讲述了这样一个故事:在1738年巴黎,具有超人嗅觉的主人公出生在一个乱哄哄的鱼市里,一个微不足道的鱼贩是他的母亲。电影通过镜头与画外音告诉我们,18世纪的巴黎是全欧洲最大的都市,其发展规模与密度通过气味的集中与浓烈程度体现出来,而鱼市毫无疑问又是全巴黎最“有味道”的地方。城市的混乱、肮脏、恶臭是故事发展的空间背景,也充满了符号意义。

当寄人篱下的年轻主人公再次进入巴黎市区,镜头进一步为我们展示了那个“前现代”的巴黎,道路窄小、泥泞、凹凸不平,遍布积水,小商小贩在街道上散乱移动着,大声吆喝,售卖面包、牡蛎、其他小商品,马车、小推车和行人挤作一团,小偷和强盗横行。贵族与小资产阶级也正是因为这样的城市环境才尤其需要香水来掩盖身上的异味,与城市中其他污浊不堪、臭味扑鼻的农民、工人、小商贩区分开来。

图源:电影剧照

另一部同样改编自同名文学作品的电影《悲惨世界》(2012)展示的也是大改造前的巴黎。虚构作品展示了现实的社会现象——贫富差距悬殊,穷苦人民的生活难以为继,坐在马车里经过的贵族们对此又熟视无睹。在1832年的起义发生时,巴黎的街头巷尾建起了许多“街垒”(barricade),用来阻碍镇压军队的行进,抵挡攻击;有些在下部开孔,可以塞进枪炮,它们既是障碍,也是遮蔽物和堡垒。这些街垒由起义的人民自发修建,由砖块、鹅卵石、木头横梁、铁块、玻璃、门、桌椅板凳、床板、家具和锅碗瓢盆组成,形成一堵不分私人财产的公共杂物墙。维克多·雨果本人也亲历过这些街垒,他在回忆录中写道,圣安托万街垒(Saint-Antoine barricade)有三层楼高,七百英尺(约213米)长。毫不夸张地说,这些起义时期人民自建,物品堆积出的临时建筑完全具备了城市设计般的尺度

图源:电影剧照

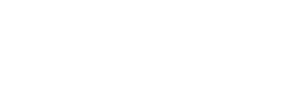

19世纪中后半叶,拿破仑三世委托下的乔治-欧仁·奥斯曼男爵(Baron Georges-Eugène Haussmann)主持了轰轰烈烈的巴黎大改造,他彻底改变了《香水》《悲惨世界》或者《巴黎圣母院》里文学家们曾经书写的那个巴黎。这是地理学家与城市研究者们无法绕过的一个重要历史时期,对很多学者来说,也正是奥斯曼的巴黎大改造标志了现代城市的诞生。就像是对一具患病的身体开刀一般,手握大权的奥斯曼对城市基础设施的建设有着疯狂的野心,他大刀阔斧地开辟新路,拓宽旧的道路,用宽阔的林荫大道(boulevard)连接城市内的重要节点与设施,创造了许多斜向的大轴线。以星形广场为中心,十二条大道辐射出去,这景象是巴黎一个经典的图景,其四通八达的联通之势也是大改造之后才具备的。

一般认为,奥斯曼主导的改造工程自1852年开始,1870年结束,大拆和大建同时进行——地理学家大卫·哈维把这个过程称为“创造性的破坏”(creative destruction)。这个概念指的是改造进行时对巴黎原有历史忽视甚至无视的态度:把城市视为一张“白板”(tabula rasa),直接“将新事物铭刻在上面”。譬如说要建设新规划的大道,就必然要拆除许多老旧的居民楼,其中不乏市民的珍贵记忆,或者城市的历史遗产。但大改造进行过程中,无论通过购买或者其他方式,这些老建筑都被夷为平地。

图源:architokyo.wordpress

卡西莫多的巴黎变成了奥斯曼的巴黎。除了最显著的地上道路系统,大改造发生的几十年时间里,奥斯曼还兴建下水道系统,改善饮用水系统,建设绿化带和公园,为林荫大道安装街灯。大改造的积极意义是毋庸置疑的。通过这些自上而下,铁腕高压的大动作,《香水》展示出的那个潮湿、阴暗、混乱、肮脏、道德败坏、恶行滋生的老巴黎街道被清除掉,传染病与犯罪都得到控制,水质、空气、交通情况也明显改善。这些将整个城市视为一个整体来进行结构性调整(甚至颠覆)的思路也成为建筑学、规划学科的重要蓝本。但大改造并不仅仅意图清除《香水》当中那个充满臭气的巴黎街道,也意图清除《悲惨世界》当中那个充满街垒和暴乱的街道,虽然后者并不是明说出来的。当原有12米宽的街道拓宽至24米(最宽的有33米),民众走街串巷的游击战难以继续进行,镇压的军队更方便行进,街垒和路障似乎也更难以建造了。

图源:paradox forum

新空间生产了新的社会关系,新的巴黎生产了新的巴黎人,这种现代性是“与过去决裂的”。古斯塔夫·勒庞通过对1789年法国大革命的研究写出了著名的《乌合之众》一书,在他激进的描述中,大众总是愚昧的,容易被肤浅的情绪左右。一个再智慧的个体融入到了群体之后总是会被一种群体的情绪驾驭,随波逐流,丧失掉个体的审慎与反思能力。相信奥斯曼也是这种思想的维护者。1789,1830,1832,1848年巴黎都发生过大型的、难以平息的反叛以至于全城性的暴乱。在这些历史事件中,街垒都是典型的革命策略,它代表着一种骚动中的抵抗,一个自下而上参与式的动态图像。而改造之后的巴黎是整齐划一的街道立面(street façade),是喷泉、公园和街灯照耀的林荫大道,走在上面的是撑着小阳伞、坐在马车里的贵族与资产阶级,而低收入、缺乏教育的“群氓”们被外迁到城市边缘。奥斯曼的巴黎清除病菌、污垢、臭气和犯罪,也清除底层的“乌合之众”,使它应当成为一个现代的、秩序井然的文明都市。

图源:urbanplanet info

20世纪的法国哲学家亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)延续了马克思理论在空间上的维度。他观察到资本在城市环境中积累与增殖的方式正在变得更加先进——在空间当中的生产(production in space)进化为了对空间的生产(production of space)。也就是说,城市不再只是一个生产、消费、资本积累的器皿、承载物或者媒介,城市空间本身就是资本积累的原因和结果。从某种意义上说,资本、空间以及反叛构成着一个首尾循环的圆圈——资本的中心性聚集构成了城市,城市加速了生产与消费,也生产着方便资本进一步积累的空间,这一过程制造的不平等、不公正又构成了反对它的力量,而这些反对力量展示自身的所在也正是在那些空间中。最后,资本制造了它的反面,当后者出现以后,重新将它吸收进自身当中。

大卫·哈维的《巴黎城记》聚焦的就是奥斯曼的巴黎大改造,书中也能够看到列斐伏尔“空间生产”的理论框架。从这个角度来看,巴黎在19世纪中后期的这场“城市更新”也是资本空间化的一个必然产物。改造前的巴黎由小街小巷、古老的或者自发的集市和小尺度的陈旧港口构成,但是商业与工业的革新以及经济的危机,已经注定这样内部卷曲的堵塞结构成为了资本进一步发展和积累的巨大阻碍。资本需要一个新的空间,一个便于快速流通的城市结构。奥斯曼改造的巴黎就是这样一个解法,空间的大规模生产提供了就业的岗位,试图缓解经济的危机,新的城市环境也便于消费与生产找到一种更先进高效的模式。

新的空间外移了受剥削的低收入人群,增加了建造街垒的难度,方便了军队的行进。可以说,在一方面,大改造试图消除反叛的力量,或者至少增加反叛的难度。但是在另一方面,新的空间在生产过程中也在为下一次反叛积蓄着能量。巴黎大改造增加了市中心区域与外缘的不平等,增加了东区与西区的分隔,工人入不敷出,底层女性仍然艰难度日。拿破仑三世的授意与奥斯曼的行动虽然以秩序与现代性作为目的,但过程与手段充满了暴力,而这暴力最终以暴力收场。1871年,在普法战争惨败以及受压迫工人阶级持续增长的不满,巴黎公社运动爆发。在反叛运动爆发的时候,街垒仍然高高筑起,堵塞着奥斯曼想要永远疏通的巴黎街道。

“大建造家”(master builders)总是权力的朋友。19世纪巴黎发生的事情,也在20世纪的另一座伟大城市——纽约——处。奥斯曼男爵精通权谋,处于权力圈层的中心,“一人之下万人之上”, 规划、拆除和建造过程都直接向皇帝汇报。得益于这种几乎无法商榷式的绝对权威,他才能够在巴黎大力推进他翻天覆地般的改造,即便这个过程让许多人利益受损,也一直伴随着底层人民的抵抗与不满。

20世纪纽约的罗伯特·摩西(Robert Moses)就像是19世纪巴黎的奥斯曼。他同样精于权术,怀着改造整座城市的巨大野心,也兴建了大量大桥、公路、隧道、公共泳池等等。只是纽约市发生的故事里,“资本-空间-反叛”三者之间的权重和转换关系与巴黎的又大不相同了。

近两年热播的美剧《了不起的麦瑟尔夫人》中有这样一幕,女主角米琪穿过华盛顿广场公园(Washington Square Park)时,正巧碰到一场游行示威活动。游行的人大部分都是女性,她们举着的牌子上写着“拯救我们的广场”(Save Our Square)、“要公园,不要公路”(A Park not a Parkway)、“母亲大过摩西”(Mothers over Moses)“要婴儿车,不要汽车”(Stroller not Cars)。一个带着圆眼镜的短发女性正发表演说,庆祝她们成功叫停了穿越公园的道路项目,这个人就是简·雅各布斯(Jane Jacobs)。虽然剧集夸大了她在当时的地位,但这位母亲确实保护了纽约许多重要的区域。建筑学与城市规划的朋友都对她极为熟悉,她是“必读书目”《美国大城市的死与生》的作者。

图源:美剧剧照

在1935,出生于宾州小城市的雅各布斯(结婚前叫简·布茨纳)来到纽约。她迅速地爱上了曼哈顿的华盛顿广场公园和它所属的格林威治村街区。由于公园十英亩的绿地,这个街区有少有的田园气息,这里的居民以工人阶级为主,平易近人。伊迪丝·沃顿和鲍勃·迪伦都曾在这里居住,简也很快就从布鲁克林搬入格林威治村。1955年,在格林威治村街区生活了近20年的简·雅各布斯收到了一张“保卫华盛顿广场公园”传单,其中提及一项城市改造项目,计划将第五大道向下城延伸穿过华盛顿广场公园:四车道公路会将公园分为两半,一个步行廊桥横跨在公路上方,连接公园的两边。

这项城市改造项目正是著名的“大建造家”罗伯特·摩西。人们很难以一个已存在的职业来定义罗伯特·摩西,他同时是建筑师、城市规划师、地产商、政客和投资人,可以说,他是以一己之力改变纽约城市面貌最多的人。罗伯特·摩西的个人经历值得用整本书来叙述,但是我们可以在这里简要概述他的项目和经历。

图源:Columbia University

摩西并非土生土长的纽约人,他出生于纽黑文,在大约十岁时,全家搬入纽约,住在第五大道旁。他从哥伦比亚大学拿到政治学博士学位,被时任纽约州州长任命为州务卿(Secretary of state)。凭靠州长的权力,摩西他创立了州立公园委员会并成为其主席。由于经济大萧条和罗斯福新政的支持,摩西在纽约地区的公共项目持续不断,这些建设由于解决了失业问题而备受政府欢迎。摩西高明的一点在于,他将所有公共建设项目通过一个部门统一管理。因此,所有的公共项目的资产、收支问题不再是独立的,而可以互相补足。同时,所有项目也可以由他个人统一管理。

简·雅各布斯在传单中看到的这个第五大道延伸项目,虽无法与摩西许多其他路桥项目的规模相提并论,但摩西仍然十分看重它。早在1935年,摩西已经提出过一次延伸第五大道的计划,对他来说,第五大道可以促进它周边地区的商业活动,让这些区域变得更有价值。当时,他同样面临着社区的反对,因此暂时搁置了这个项目。但在1950年代,他有了更加全面而大型的改造计划:纽约“城市更新”。华盛顿广场公园成为摩西“城市更新”计划中重要的一部分,这个“城市更新”计划涉及格林威治村区以及整个曼哈顿下城的住宅、交通、公共空间的整体改造。此时,他不仅拥有大量的经验,也有了更大的权力,他同时担任桥梁隧道管理局主席(1934–1981),纽约市规划委员会委员(1942–1960),以及纽约市公园部门委员(1934–1960)等多个职位。

摩西对于纽约中下城改造的想象极其宏大。首先,在交通的层面上,延伸第五大道可以使交通更加顺畅地通过格林威治村街区,并连接到他1941年规划的“曼哈顿下城高速路”。这个高速路计划连接曼哈顿西侧的高架桥和东侧的荷兰隧道(Holland Tunnel),成为一条双向十车道的高架高速路,向东南方穿越SOHO和小意大利区,连接至威廉斯堡桥(Williamsburg Bridge)。这段高架路可以使纽约市的道路连接到他规划的大型的纽约州际公路(Interstate-78)之中。除此之外,还有多个桥梁建设项目与高速路相连。

图源:Museum of the City of New York

摩西还利用1949年通过的住宅法案(The Housing Act of 1949)中的第一条进行联邦资助的“贫民窟清理”城市更新。虽然格林威治村区并非“贫民窟”,但利用这一法案,摩西可以拆除大量工人阶级的住房、老公寓和工厂,修建现代主义的大型高层住宅项目。在他的想象中,曼哈顿下城的SOHO和小意大利区等多个街区都应该进行这样的改造。

摩西并不在意社区的反对,他能通过在政府部门内的运作解决很多反对的问题。但在华盛顿广场公园的项目上,他大概没有预想到这样的阻力。社区活动家雪莉·海斯创立了“保卫华盛顿广场公园委员会”以反对第五大道延伸对公园的破坏。同为母亲的简·雅各布斯积极地加入了她的阵营。利用自己在媒体行业中的人脉关系,她很快联系到其他报刊媒体,发布比《纽约时报》更同情民众意志的报道。

简·雅各布斯在一次访谈中谈到她唯一一次与摩西的会面。“我只见过他一次,在关于华盛顿广场公园的会议上。……总之,他站在那里紧握扶手,看起来很愤怒,我猜他可能已经看到他的计划岌岌可危。因为他说:‘没有人反对这个——没有人,没有人,没有人!只有一群…一群妈妈们!’然后他怒气冲冲地走了。”

图源:WYNC Studios

前第一夫人埃莉诺·罗斯福、人类学家玛格丽特·米德、历史学家刘易斯·芒福德等重要人物都加入了委员会,声援保护华盛顿广场公园。终于在1958年,华盛顿广场公园不再允许汽车进入,委员会在6月25日进行了“系彩”活动。这就是《了不起的麦瑟尔夫人》剧集里展现的一幕。

然而并非所有的反对活动都这样顺利平和。在1960年代对于“曼哈顿下城高速路”的反对活动中,简·雅各布斯成为了委员会的主席。摩西对这项规划极其重视,《纽约时报》也认可摩西的想法,为其进行正面宣传。“曼哈顿下城高速路”计划花费1亿美金修建,在1960年被委员会批准通过。在这之后,城市驱逐了这个区域内416座房屋中的2000多个家庭以及800多个商店。简·雅各布斯仍然持续号召居民进行反对活动,使计划一直没能实现。在1962年,1965年和1968年,这项规划都被重新提出,但都被雅各布斯的委员会阻止了。1968年,在一场公开意见听取会议上,群众占领了舞台,雅各布斯被便衣警察逮捕并以煽动暴乱、妨碍公务等罪名起诉了她。

“第五大道延伸”和“曼哈顿下城高速路”都遇到许多反对的声音,最终没有建成。不过在格林威治村区仍然有被实施的项目,譬如大型住宅项目华盛顿广场村(WSV)。这个项目驱逐了100多个家庭和1000多个小店铺,修建了横跨三个街区的住宅区。它属于纽约大学,为老师和学生提供住宿。两座巨大住宅楼互相平行,中间有一个大花园。这个住宅项目的尺度不同于大部分纽约的房屋,展现出现代主义规划的规范和有序性。

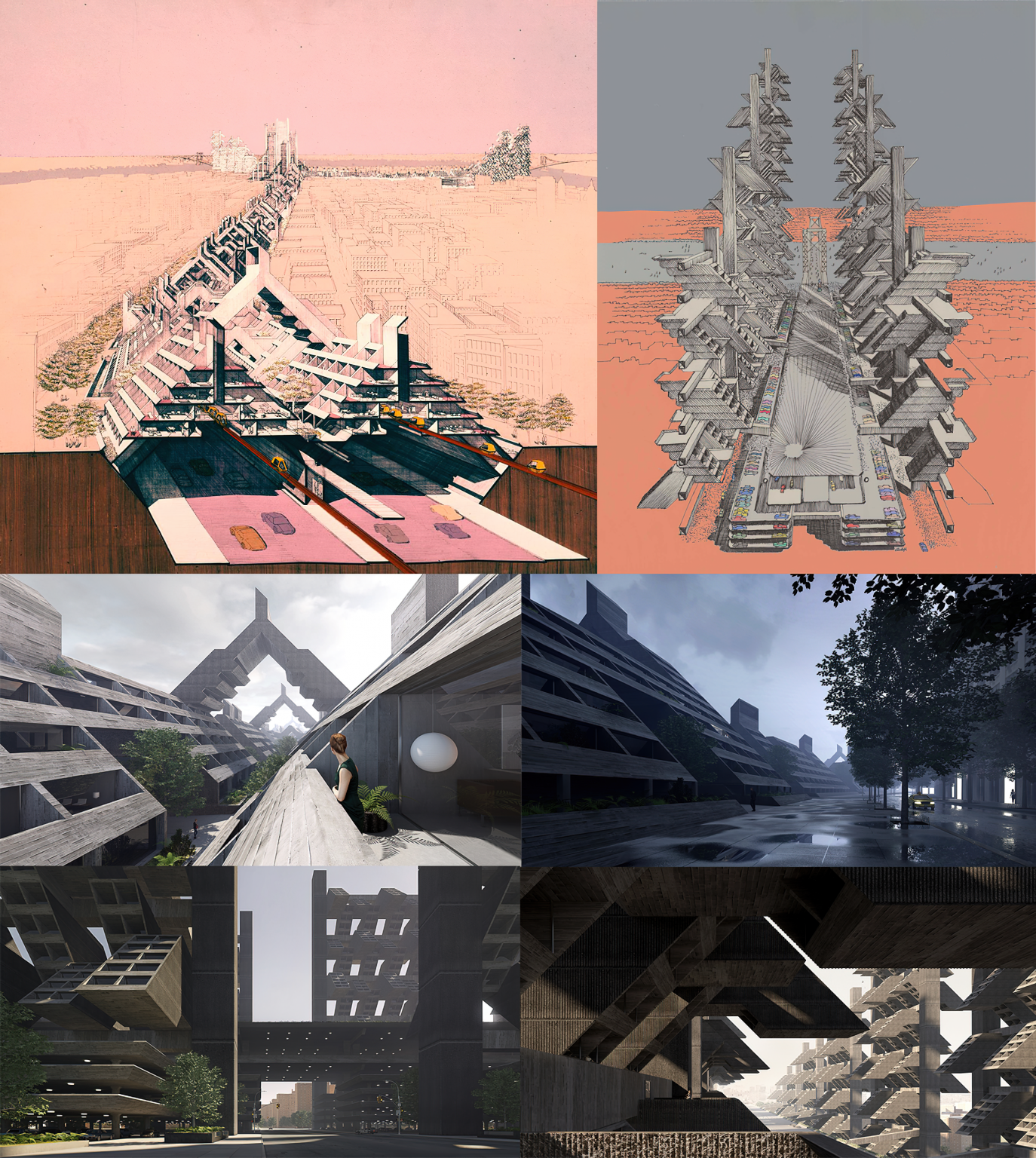

摩西与奥斯曼的共同点十分明显,这相似之处并不是理论家在研究历史的时候才后知后觉做出的联系。事实上,在1942年,摩西自己在《建筑论坛》(Architectural Forum)上就发表过一篇题为《奥斯曼的境遇》(What Happened to Haussmann?)的文章,引文中写道:“纽约州与纽约市统一公园系统的缔造者,罗伯特·摩西,表示对巴黎重建者的敬慕。”

图源:Architectural Forum

在这篇关于奥斯曼巴黎大改造的文章里,摩西十分详细地叙述了奥斯曼在十余年间的各个项目,尤其关注于基础设施的建设和每个项目的财务状况,并总结了奥斯曼改造带来的一些经验和教训。他认为奥斯曼一步一步地实现了城市现代化的转变,同时也意识到道路、桥梁、水系统、清理贫民窟这一系列公共工程的重要意义。文章中,摩西对奥斯曼那种大人物、家长式、充满魄力、“替代决定”思维的认可呼之欲出,他维护着大建造家可以凌驾于城市的时间(历史遗产)、空间(原有城市肌理)与公众(自下而上的反对声音)的正当性。

他写道:“奥斯曼使巴黎变成了一个便利宜居的城市。他尊重历史,但没有做历史的奴隶。”摩西当然也意识到奥斯曼无视公众的意见,但是在他看来,奥斯曼的改造想法是正确的,只是说“他知道公众应当想要什么,但没有花精力去教导公众意见,创造支持的声音。”在最后,摩西写道“奥斯曼在做公共工程领导者的十七年时间里,做出了令人惊诧的改造成就,尤其当我们意识到他的愿景在当时是多么超前,他面对的阻碍有多大,而他又是多么勇敢地面对了这些阻碍。”

摩西无疑认为奥斯曼是一位伟大的城市建造者。或许可以说,摩西是奥斯曼的追随者。在文章中,摩西将自己纽约的公路和公园项目照片与奥斯曼的巴黎改造的照片并置在一起。和奥斯曼对巴黎进行的改造一样,摩西也尝试对纽约进行了相似的改造。奥斯曼使城市变得更干净,摩西也在纽约建设了多处泳池和澡堂,改善了许多街区的卫生条件。奥斯曼拓宽了许多城市道路,摩西也同样建设了多条高速、桥梁和隧道。他们都以清理贫民窟的名义拆除了多处住房,也有许多人因此流离失所。

在以控制混乱和制造秩序的想法主导下的城市设计成为大卫·哈维所说的“创造性的破坏”。场地变成了一块“白板”,好像设计建立在一个完美的空白空间里,不曾有过任何历史和已存在的人和事物。奥斯曼和摩西二人都是非常强权并且男性化的城市建造者,信奉“好意的都市主义”。他们确信“好的城市”应该是交通发达、干净、健康、安全的。当然,最重要的应该是秩序——他们相信好的城市应该是有序的,而作为城市的大建造家,他们的职责就是控制混乱。任何不卫生、不安全、不健全的事物都是混乱的,而反对声音和多样性,在他们看来也同样是混乱的一种。他们认为自己在为民众进行最好的设计和规划,帮他们做最好的决定,只是大多时候,民众是无知而落后的。在他们的心目中,现代发达的城市应该有唯一的完美形象,它与过去复杂多样的城市是相反的。试图保护过去的城市的陈腐思想、无法“被教导”的固执民众,以及反对抗议的声音,都只是在他们实现伟大愿景路上的一些阻碍。因此,我们可以理解摩西在与简·雅各布斯相遇的会议上愤怒的抱怨。对他来说,一群妈妈们完全不懂什么是一个“好的”现代城市,她们一叶障目,被狭隘短浅的邻避情结遮蔽了对更大图景的认识。

奥斯曼或许比摩西手握更多中心化的权力,但摩西显然比奥斯曼更懂资本的运作。后者指出了奥斯曼项目最终失败的原因,他翻看了许多历史材料,意识到奥斯曼的财务管理极其荒谬而且不健全。相反,摩西在纽约长期的建设和改造项目就得益于他对于经济系统和项目财务状况的全盘把握。建设得益于大萧条时期制造就业、拉动内需的需求,而他真正的高明之处也在于配合资本的运行。

对场地文化语境的忽视,或许从一开始也就注定了摩西对纽约的愿景存在偏颇。如果说他想要套用奥斯曼改造巴黎的手段,那么摩西忽略或者拒绝承认一个事实,那就是纽约和巴黎本质上是两个截然不同的城市。这个区别是地理上的,更是时间上的。摩西想要追随奥斯曼,但发生在十九世纪巴黎的事情不能直接套用到二十世纪的纽约。统治纽约的不是一个集权政府,而是一个先进资本主义的系统,而后者的终极形态或许并不是他想象中那个“完美有序的现代城市”。 此处,英剧《黑镜》(Black Mirror)的第一季第二集《一千五百万的价值》或许是一个很好的寓言。这个反乌托邦的科幻故事为我们展示,在一个无法出逃的系统中,反叛是如何失效的。

剧集中虚构的未来世界里,居民生活在一个个被屏幕包围的小隔间当中,互相孤立。他们每天通过骑一个类似于健身自行车的器械来获取积分(“merits”)。积分是这个世界流动的货币,可以用来购买食物、牙膏等等生活必需品,也可以用来购买屏幕上的娱乐产品和电视节目,甚至当居民想要跳过一些吵闹或粗俗的广告,他们也必须支持一定量的积分。

大多数普通人的生活就处在这个“生产(踩自行车)-消费(吃喝娱乐)”的持续循环当中。改变这种生活方式的方法,或者说唯一的上升途径,是积攒一千五百万积分,换取一次参加“达人秀”的机会。在三位评委面前,如果表演足够精彩,参赛者有可能成为歌手、演员,完成“阶级的跃升”。

故事的主人公在看透了节目的虚假,深刻理解了这个积分世界对人心智的操控以后,努力积攒了一千五百万积分,以达人秀参赛选手的身份,站在了可以被看见和听见的公众舞台上。在舞台上,评委前,他以自杀作为要挟,歇斯底里地揭发了这个系统的黑暗,控告了屏幕世界,甚至评委们对人的控制、欺骗和压迫。整个剧集在此处来到了它的高潮。

很有趣的是,在主人公充满血泪的演讲以后,我们并没有看见任何有意义的对抗——居民们并没有同仇敌忾,联合起来罢工和抗议,而更重要的是,评委甚至并未因为他愤怒的指责而感到冒犯,也并未与他争吵,试图回应他的不满,或者与他的观点进行对话。他们对主人公的一席话致以掌声,并称其为他们“最近一段时间以来所见到的,最好的表演”。

图源:《黑镜》剧照

这也正是主人公最后的结局,他充满激情的反叛成为了一档系列节目。他对系统的批判一贯精确有力,人们透过屏幕,点头赞同着他说的话,但这个积分系统、屏幕世界运作的方式并没有产生任何实质上的变化,只是又多出了一档可供观看的节目。规则不变,多样性增加了。

想要有效反对和攻击一个东西,主体必须要在一定程度上处在它的外部。这也是大概为什么这一《黑镜》剧集的导演要将所有情节安排在室内空间中,似乎这个世界不存在外界和自然界。在这里,城市本身就成为了一个巨大的“内部”,所有人都在这个腔体中,无法居于其外,获得一种遥远、客观而独立的视角。

这个寓言式的剧情向我们展示了资本系统中的反叛如何变得无效。主人公仿佛酝酿了全身力气,挥出一记重拳,却在此时发现对手消失了。掌声的出现使得舞台上的“反抗者”无比困惑,因为每个人都成了朋友、支持者,他无法再有效辨认谁是压迫者,谁是应该对抗的对象。我们可以通过这个故事看到,资本系统并不惧怕反叛,因为它可以很好地将后者吸收为自己的一部分。在一定程度上,这也正是纽约的故事。

但是对场地文化语境的忽视,或许从一开始也就注定了摩西对纽约的愿景存在偏颇。如果说他想要套用奥斯曼改造巴黎的手段,那么摩西忽略了或者拒绝承认一个事实,那就是纽约和巴黎本质上是两个截然不同的城市。这个区别是地理上的,更是时间上的。摩西想要追随奥斯曼,但发生在19世纪巴黎的事情不能直接施加到20世纪的纽约。统治纽约城的不是一个极权政府,而是一个先进资本主义的系统,而后者的终极形态或许并不是他想象中那个“完美有序的现代城市”。

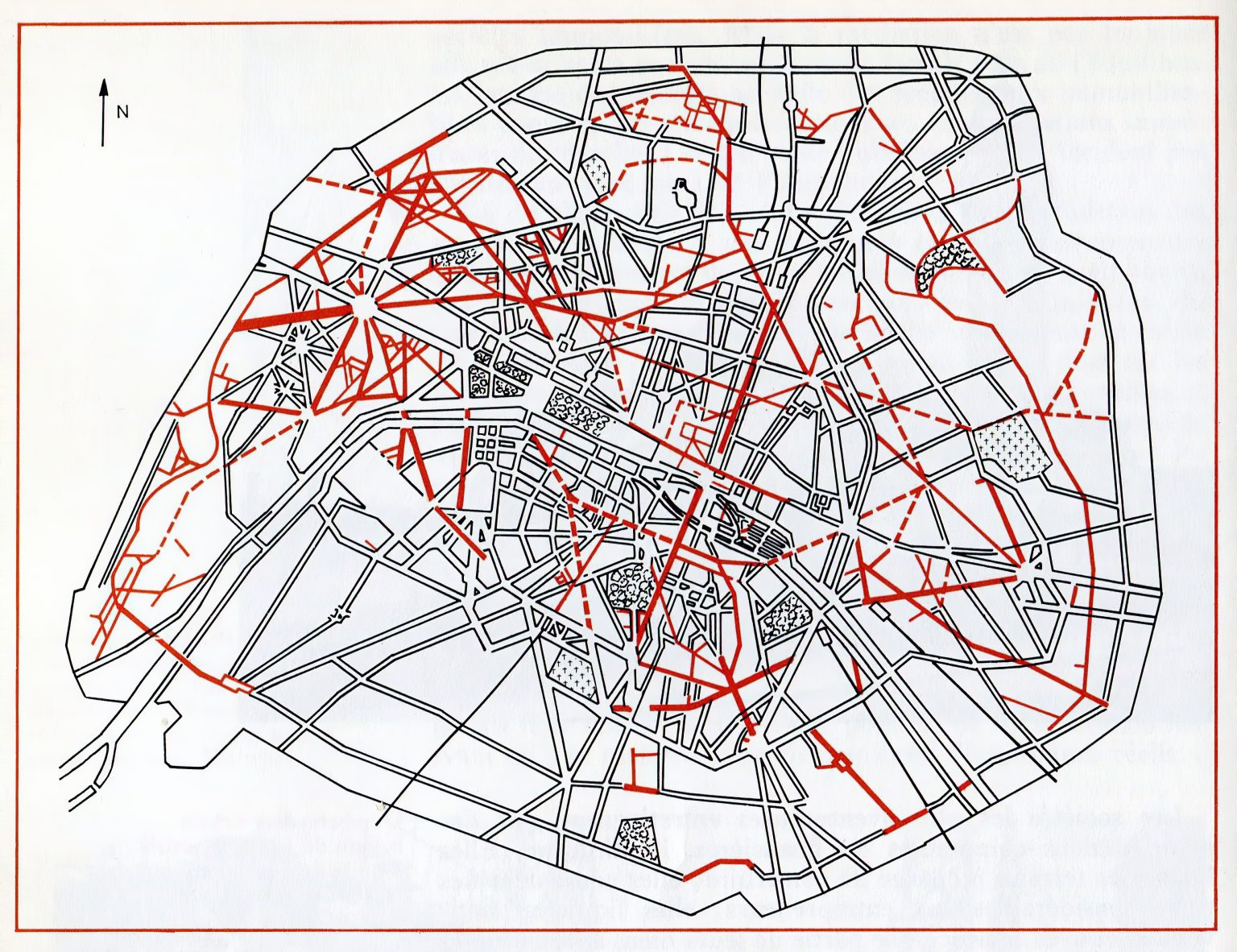

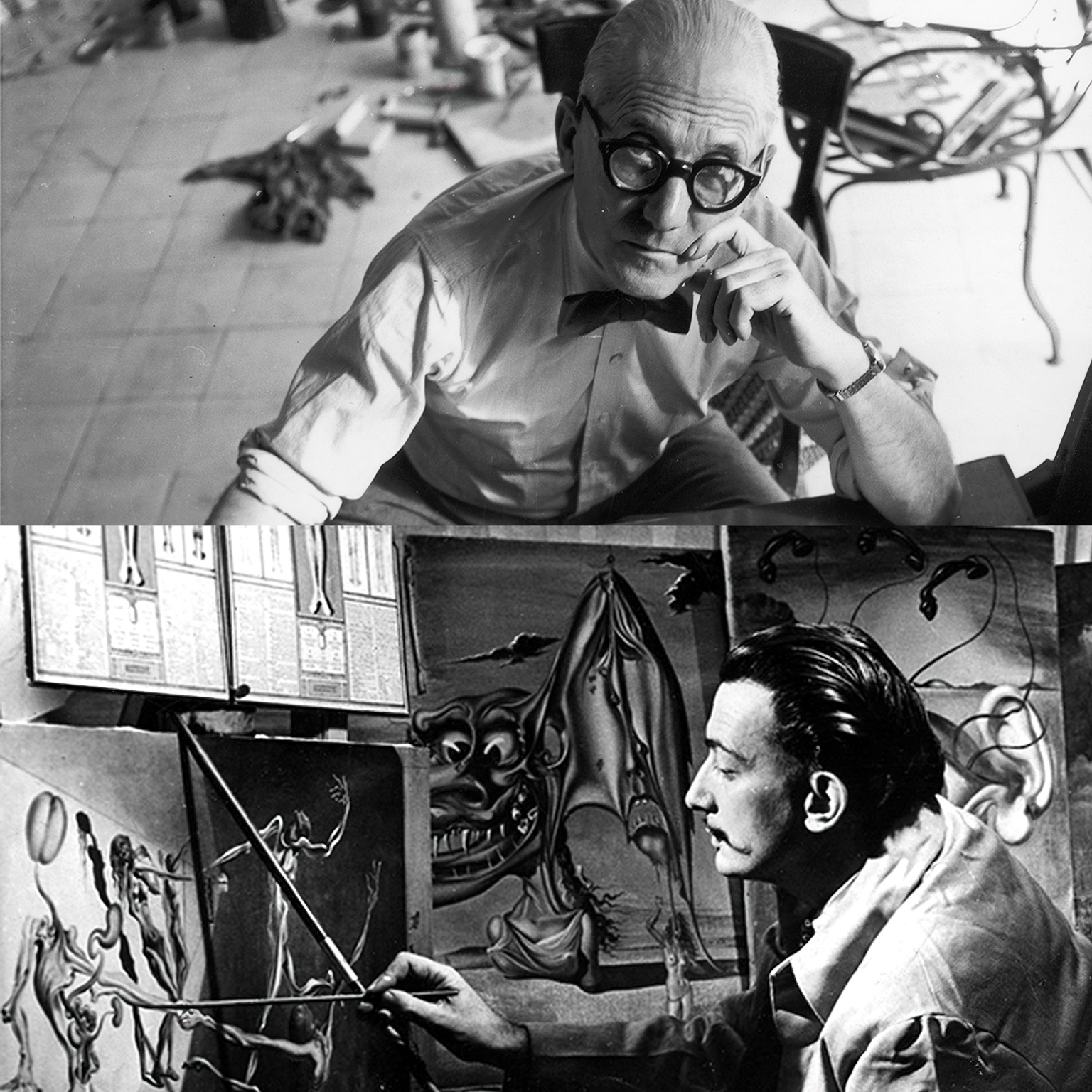

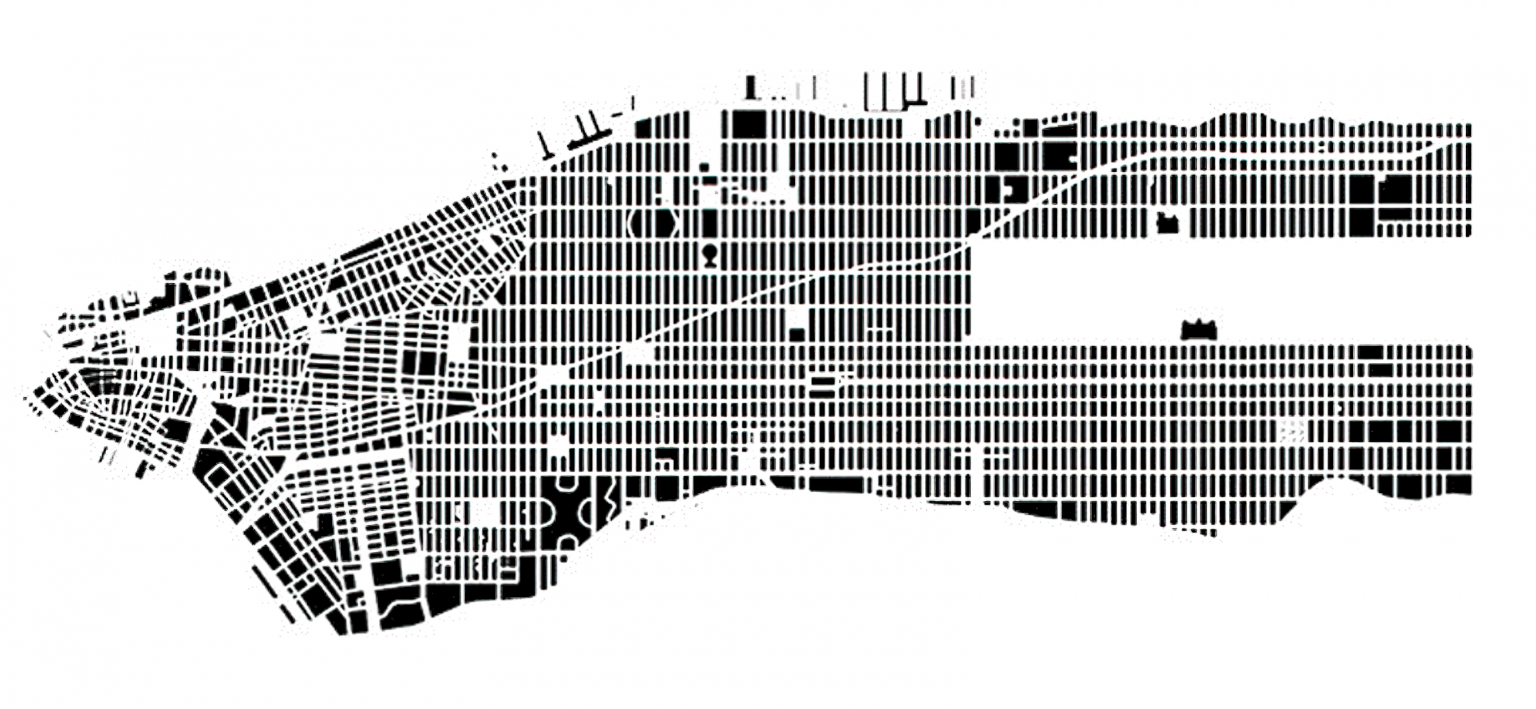

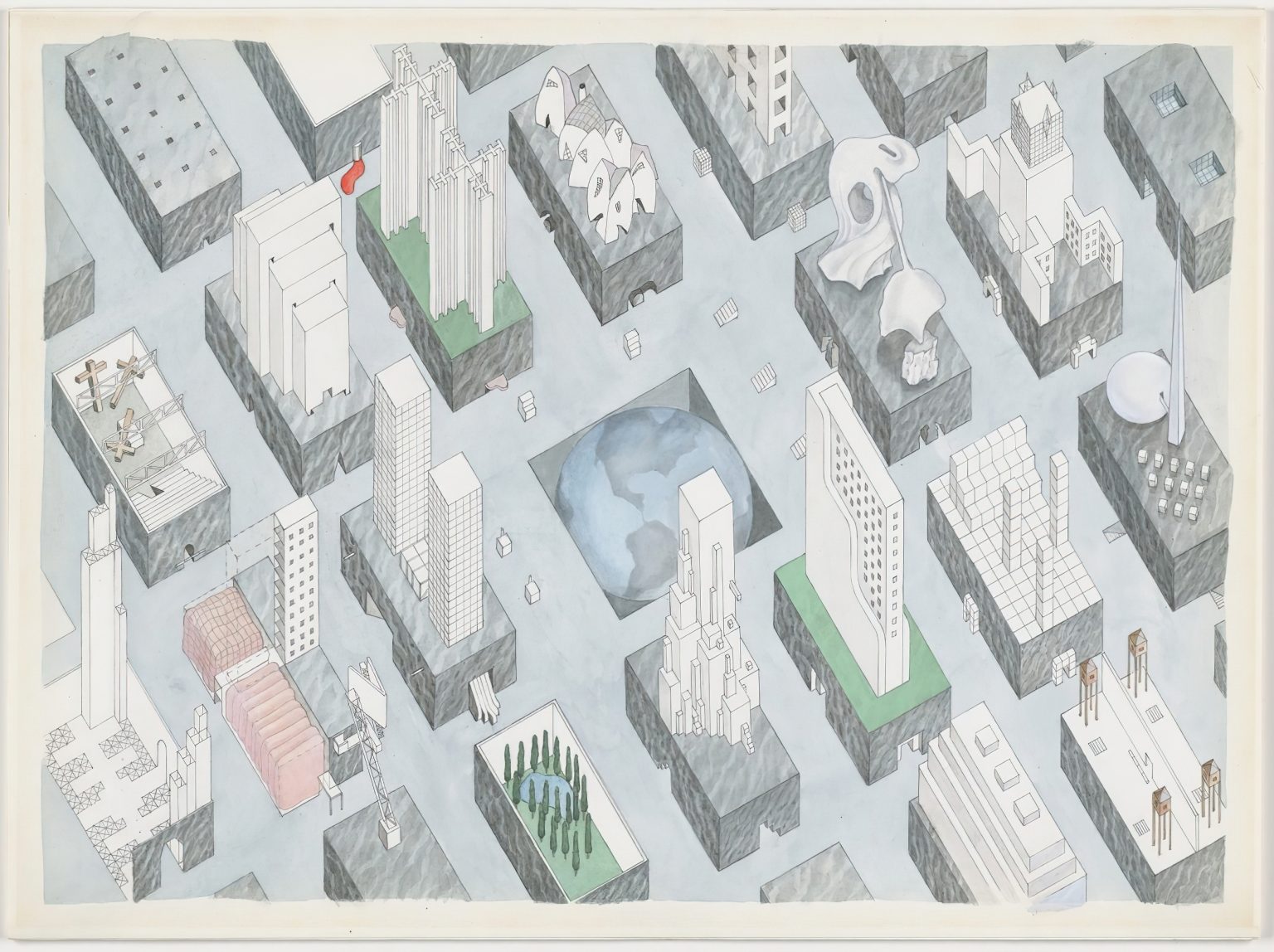

那么,怎样才是理解纽约的最佳方式?摩西大改造的二十年后,建筑师雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)所写的《癫狂的纽约》一书,或许提供了更精妙的解读。书中,库哈斯将纽约比作建筑大师勒·柯布西耶和画家萨尔瓦多·达利的不可思议的融入——一边是现代主义自上而下的规则,一边是超现实主义片段式的狂想。

图源:Harper’s Bazaar; Invaluable

我们可以这样理解库哈斯的解读:首先,相比巴黎在改造之前混乱的路网,早在1811年,纽约就选择了最为快捷、最为功利主义、毫无装饰意义的方格网规划——“现代主义自上而下的规则”。不过,这个城市绝没有在规则的方格网路网的约束下失去形态的多样性,相反,曼哈顿的核心正是“有秩序的混乱”——在规则的网格里,混乱的价值可以被最大程度地挖掘。

如果说其他城市只有一个地标,那么纽约有些疯狂,因为曼哈顿的个个建筑都有地标的意义。纽约城就像是一个康尼岛(Coney Island)游乐园的放大版,一个奇观集合在一起的万花筒。纽约或许不再需要秩序来抵抗混乱,因为它已经制造出承装混乱的机制。癫狂的事物不会伤害纽约,相反,越是癫狂的,就越是纽约。在规整的街区里,地产商的私人利益会趋势他们为纽约塑造最疯狂、最炫目的形态。在街区的摩天大楼里,你可以同时拥有露天泳池、电影院、酒店客房、各个菜系的餐厅、健身房、会议室、26部电梯,这种纵向堆叠的感受塑造了新的大都市。

图源:ScottF Studio

图源:电影剧照

图源:旧明信片扫描件

在“大众文化”(mass culture)、“拥堵文化(culture of congestion)”的时代,建筑奇观、出格的造型、夸张的生活方式成为资本钟爱的对象。比起奥斯曼的巴黎,纽约实际上已经塑造了一种更加先进的资本主义和消费主义,它不再惧怕混乱和反对,而成为了消费“混乱”的机器。换句话说,在改造后有序的巴黎,反抗的表现形式是制造混乱,那么在纽约,混乱不再是反抗的象征,而可以被很好地吸收进资本的一部分。

除“资本-空间”的关系,“空间-反叛”二者也有复杂的互文关系。我们不妨在这里重新审视一些基本的问题。第一,当城市公共空间中发生反叛,民众争取的是什么,反对的到底是什么?我们可以说,无论事关住房、医疗、教育、公共设施或者其他,无论群体是女性、少数族裔或者城市的边缘人,总的来说,民众争取的是列斐伏尔笔下所谓“接近城市的权利”(the right to the city)——不被排除在城市生活的质量与福利之外的权利。他们反对的是受压迫、受排挤的身份,反对不平等、不公正、无法出声的空间。进一步,大卫·哈维将“城市权利”的含义扩展为“民众可以按照自身期望改变和改造城市的集体权利”。

第二,这些反叛发生在什么样的空间?不仅是巴黎和纽约,在现代城市里,每当民众自下而上地表达反对意见,无论其诉求或手段温和或者激进,这些事件发生的地点总是在城市的公共空间。民众聚集在公园、广场、大桥、公路、街道、机场甚至购物中心,他们抗议、示威和游行,警察驱散不去。2020年,乔治·弗洛伊德之死引发了美国全国性的抗议甚至暴乱,这些对警察缺乏限制的暴力和种族权利抗争的声音,表达在三藩市的金门大桥、华盛顿特区的第16街、纽约的布鲁克林大桥、休斯顿的288号国道、明尼阿波利斯的94号州际公路等。

图源:Pioneer Press

在建筑学院内,对“公共空间”(public space)的研究可以分为很多不同流派。在政治哲学的领域内部,对“公共领域”(public realm)的定义也会因为选择不同的学者和学派而有所差异。但比较简化和概括性地来讲,建筑学一般将“公共空间”理解为一个“由公众拥有,对公众开放,所有人都可以进入并享有,并不被收取任何费用的空间”。它强调一块土地的所有权(ownership)、可达性(accessibility)以及非盈利的持续状态。而政治哲学将“公共领域”理解为“独立于国家,由作为私人的公民来到一起形成公众,自由讨论公共事务并参与政治的活动空间”。这强调一种过程,强调言说(发出声音)、行动(做出改变)的可能性。这两个概念有很多交叉之处,但本质很不相同。“公共空间”是一个具体的物理空间,是一个大地上的位置,“公共领域”却并不一定,它可以是非实体或者虚拟的。许多学者也将报纸或者现在的网络空间视作有潜力的公共领域。对于德国哲学家尤尔根·哈贝马斯来讲,声音和意见的汇聚、言论发表和辩论的场域即是公共领域,这无须实存的空间。政治理论学者汉娜·阿伦特也曾在名作《人的境况》中援引这句话:“是雅典人,而非雅典,构成了城邦。”(Not Athens, but the Athenians, were the polis.)

我们可以说,在抗议游行活动这种特殊场合下,公共空间与公共领域两个概念似乎重合到了一起——这或许可以帮助我们回答第三个问题:为什么反叛总是发生在城市的公共空间?

图源:San Francisco Chronicle

当公共空间出现了抗议或者其他反对活动,政治的声音在可见和可达的实际空间中找到了依附。阿伦特用“显现空间”(space of appearance)一词来说明人们共同行动的概念。当人们想要表达不满、呼吁改变,这些声音只有在公开的场所才能有最大的“公开性”,被更多的人们看到和听到。在理想状态下,公共空间成为了一个充满光亮的地方,人们摇动旗帜,喊出口号,让不公正和不平等的现实被更多人意识到,让那些不合法、不道德、关在门背后进行的事情走出被遮蔽的状态,一展全貌。可以说,在公共空间,也惟有在公共空间,市民最好地实现了自己的权力。阿伦特辨析了权力(power)与强力(force)及体力(strength)的差别,强调权力是一种“潜在”的属性。权力不是一直都在的,也不是一成不变的,只有人们从深宅内部走向集合的广场,共同行动,权力才会生发出来。

对于公共空间中的抗议活动,休斯顿的城市理论学者凯尔·谢尔顿(Kyle Shelton)还用“基础设施公民权(infrastructural citizenship)”来描述发生在交通运输场所的情况。从词源上来看,基础设施(infrastructure)一词由“infra-”(在……之间)和“structure”(结构)组成。可以说,城市的基础设施即是那些“在……之间的结构”。大桥、高速公路、铁道、隧洞以至于下水道都是我们熟知的基础设施,它们处在一座座独立的建筑——特别是私人住宅——之间,就像是一座座孤岛之间的海洋,细胞之间的组织液,起到连接和联系的作用。一方面,这种连接是功能上的。有了它们,市民才能通勤和通信,住宅才能通上水、电、气。另一方面,这种连接也是政治和文化上的。城市汇聚了陌生的个体,正是因为有了那些“处在中间的结构”,人们才能认识对方,相遇、邂逅、交流、沟通、讨论甚至争吵,作为私人的个体才能凑在一起,形成共同体,发出声音,表达意见。

图源:Rolling Stone

对于许多大学者来说,至少对于西方城市,资本主义是城市空间不平等与不公正的根源。在这个基础上,关于城市公共空间与反叛的关系,第四个重要的问题需要我们考虑:这些反叛还有效吗?政治与建筑意义上重合的公共空间还存在吗?

19世纪的巴黎尚且是一个政治的城市,当时的政治运动推翻了旧的政权,建立新的政权,在近两百年间,这个过程不断重复。在这个意义上说,在奥斯曼时期的巴黎,反叛算是有结果的——它至少推翻了某个东西。但统治20世纪纽约的不是政治的力量,而是已经成熟的资本主义。这些反叛变得无疾而终,因为政治的范畴中存在斗争与对抗,但纽约的资本主义系统吸纳了混乱和反对,永远屹立不倒。在这样语境下的反叛变成了一场“没有尽头,不知道对手到底是谁的无效斗争。”(An endless struggle without any acknowledgement of the adversary.)

在文章的第二部分,我们讲述了简·雅各布斯反对摩西自上而下决定城市形态的故事。在政治的意义上,她的反叛是行之有效的。但现在再去看看当时那些纽约的社会运动家们保护下来的格林威治村、SOHO和小意大利街区,我们会发现,它也早已不复从前,这些区域也已经成为最时髦、最闪亮的地方,过去的城市居民承受不了居住在此的成本,取而代之的是为投资准备的高档住宅。在这种悄无声息地士绅化中,反叛很难找到发声的场所和时机。曼哈顿“迪斯尼式”的公共空间消解了反抗的力量。时代广场是一个狂欢和庆典的公共空间,是旅游的最佳去处,但它恰恰不是政治的。在2011年,纽约也发生了声势浩大的“占领华尔街”运动,民众试图抵抗资本的不正义,索要市民在公共空间的应有权利。但是十年之后回顾,“占领华尔街”运动什么也没有推翻,什么也没有取缔。没有出现新的银行体系或者商业法规,没有金融巨鳄被送进监狱,高管的薪酬没有改变,社会阶层向上流动的可能性依然没有改善。反对资本主义的哭诉在癫狂的纽约就像是一滴水无声地汇入了大海。

图源:NPR

在现在的都市中,抗议似乎越来越难有行之有效的方式。对于大卫·哈维来说,全球的城市化和城市建造已经成了提供就业岗位,创造GDP,或者脱离金融危机的方式,这种方式是极其危险的。对于他来说,在现在,任何城市建设、城市更新本质上都是资本行为,它仍然会不停的制造更多不平等。或许,“停止”和“维护”(preservation)是一种更好的“反抗”,毕竟资本本质在于增长,而它的反面则是停滞。

对于现代城市来说,古典意义上的那个属于政治的、崇高的公共空间已经衰落了。意大利建筑师与政治哲学学者皮埃尔·维托里奥·奥雷利(Pier Vittorio Aureli)在著作《走向绝对建筑》(Towards an Absolute Architecture)里的语句可以很好地为文章作结:

“我们可以说,城镇化的概念预示着‘经济’替代了‘政治’成为统治着城市发展的根基,以至于今天我们有理由——甚至毫不奇怪地——不应该再问是什么样的政治力量在统治我们,而应当问,我们根本上还是不是在被政治力量统治的。也就是说,我们是否生活在一个基于经济的极权主义管理过程中,不论是独裁、民主或是战争,这些公共治理的不同政治模式都成为了经济的某种手段。”