作者

【研究摘要】

2.中国的全要素生产率不仅低于处于世界经济前沿的美国(约为美国的46.49%),而且低于日本和韩国等新兴工业化的国家。 自2012年开始,中国的全要素生产率增长速度开始低于美国,整体上呈波动下降的趋势,并且其对经济增长的拉动作用和贡献率都出现不同程度的下降趋势,需要高度警惕。

3.中国全要素生产率在面临总量问题的同时,还面临着明显的结构问题。 行业间全要素生产率增长的异质性凸显,农业和传统工业部门的全要素生产率增速逐渐降低,而高技术产业和生产性服务业的全要素生产率增长率则加快提高。

4.数字技术的融合发展为提高全要素生产率提供了战略机遇,通过提高资源配置效率、推动技术进步与产业结构调整等途径,不仅能够显著提高总体全要素生产率,而且对于各行业也具有显著的促进作用,应当成为全要素生产率提升的核心引擎。

5.利用国际面板数据实证检验发现,数字技术总体上能促进全球全要素生产率的提高,但是数字技术对全要素生产率的作用受到国家异质性的影响,对OECD国家和高收入国家具有更为显著的正向促进作用,这意味着数字技术对全要素生产率潜力的发挥需要一定的经济基础和强化制度创新。

6.我们需要: (1)加快推动数字经济核心产业发展,为提高中国总体全要素生产率创造新的结构性动能; (2)深入推进云计算和产业互联网发展进程,破除通用数字技术扩散的体制机制与组织结构障碍; (3)积极培育数据要素市场; (4)通过拓展国际化来寻求更大市场范围的资源优化配置和规模经济; (5)探索数字时代最优的制度环境,一方面坚持“底线思维”,另一方面要强调专业理性、包容审慎的监管态度,在发展中快速迭代和完善数字经济治理方案,激发产业活力,推动创新泉涌。

全要素生产率的国际比较

2008年国际金融危机爆发以来,对全球的经济增长造成严重冲击,至今仍复苏乏力。 如图1所示,根据佩恩世界表数据,世界GDP增长率从2010年的8.10%下降到了2019年的2.11%,而中国则是从2010年的12.63%下降到2019年的2.11%; 世界银行的统计数据也表明了相似的趋势,同期世界GDP增长率从4.30%下降到的2.34%,中国的GDP增长率也从10.64%下降到5.95%。 由此可见,无论中国经济还是世界经济的增长,正处于一个下降通道中; 对于中国而言,如果GDP继续沿着下降通道进行而不加以干预,将对中国跨越中等收入陷阱与实现2035年远景目标形成挑战。

图1 世界经济和中国经济增长率(1950-2019年)

经济增长率的这种长期下滑意味着潜在增长率的下降,或者可以说,正是由于潜在增长率的下降引起了经济增长率的下滑。 根据中国人民银行调查统计司课题组(2021)[1]的测算结果,1978—2020年资本、劳动和全要素生产率对中国经济增长的拉动作用及其贡献率如表1所示。 2007年以后,中国实际GDP增长率出现显著下滑,从拉动作用的角度来看,资本呈现出先升后降,而劳动和全要生产率则在持续下降; 从对经济增长的贡献率来看,资本的贡献率在持续提升,而劳动和全要素生产率的贡献率则同步下降。 许宪春等(2020)[2]的研究也表明,全球性金融危机之后,中国资本投入对GDP增长的贡献快速上升到90%,而全要素生产率增长陷入停滞状态,对GDP增长率的拉动作用由2002—2007年的年均2.8个百分点下降到2008—2015年的0.12个百分点,这同时也意味着全要素生产率增长率的下滑。

表1 中国经济增长的拉动力量及其贡献率

随着中国人口老龄化趋势的加深,尤其是劳动人口数量变化带来的“人口红利”消失,劳动要素对经济增长的拉动作用和贡献率持续下降,既符合经济理论,也与世界主要国家的增长历史一致。 因此,可以认为中国实际GDP增速和潜在增长率下滑,主要是由全要素生产率的拉动作用及其贡献率的下降引起的。

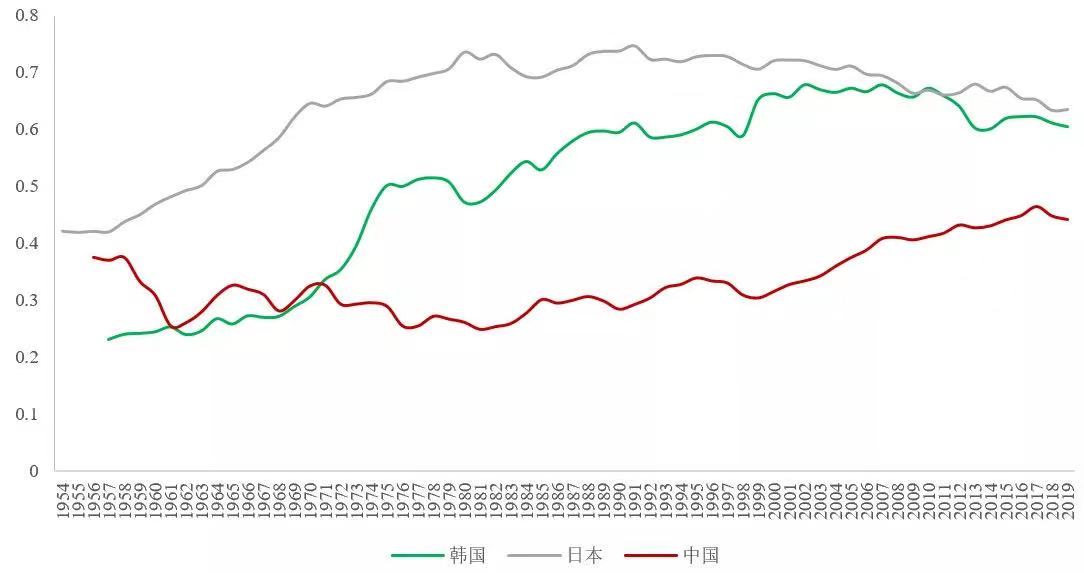

中国全要素生产率的变化不仅体现在对经济增长的拉动作用和贡献率上,而且同时也体现在其相对于作为世界经济前沿的美国的差距上。 本文借鉴张文魁(2018)[3]的思路与方法,综合运用佩恩世界表8.0—10.0的五个版本数据,对中国与美国的全要素生产率进行比较,如图2—4所示。

第一,中国的全要素生产率与美国之间仍存在不可忽视的差距。 如图2所示,在1960—1999年长达40年的时间里,中国的全要素生产率平均仅为美国的29.46%,不足美国的三分之一。 进入21世纪后,随着成功加入世界贸易组织和市场化改革的推进,中国相对美国的全要素生产率快速提升,在2017年时达到最高水平,为美国的46.49%,但仍不足美国的一半水平,而且从2018年开始,相对美国水平开始出现下降,值得重视。 赵玉林与谷军健(2018)[4]和许明与张其仔(2020)[5]分别对中美制造业和上市公司全要素生产率的比较研究也得出类似的结论。 赵玉林与谷军健(2018)研究发现,中国制造业全要素生产率与美国仍存在较大差距,且金融危机后差距有拉大趋势,2014年制造业总体全要素生产率是美国的39.89%,高技术产业仅为美国的37.6%。 许明与张其仔(2020)的研究也发现,美国上市公司的全要素生产率水平整体上高于中国上市公司的全要素生产率,中美两国上市公司的全要素生产率依旧存在差距,中国上市公司的全要素生产率大约为美国的70%,远高于宏观层面的40%,且两国之间的差距表现出明显缩小的态势,但这主要发生在21世纪的头十年,2011年后两国间上市公司的全要素生产率差距保持相对稳定,并在2018年略有扩大。

图2 中国、日本和韩国相对于美国的全要素生产率(1954—2019年)

第二,与成功实现工业化的日本和韩国相比,中国的全要素生产率水平仍然较低。 根据图2所示情况,日本和韩国完成工业化时,相对美国的全要素生产率约70%左右,两国分别在1991年和2002年实现相对美国的最高点,分别达到74.66%和67.73%,此后开始逐步下降。 正如张文魁(2018)所指出的,许多研究都认为中国已经接近或转入工业化后期,如果参照日韩的情形,中国全要素生产率对美国的追赶步伐有可能显著放慢。 近年来中美全要素生产率增速的变化趋势已显现这样的端倪,但是,目前对比日本和韩国的相对美国全要素生产率的最高点而言,我们仍然有30.44%和23.51%的差距。

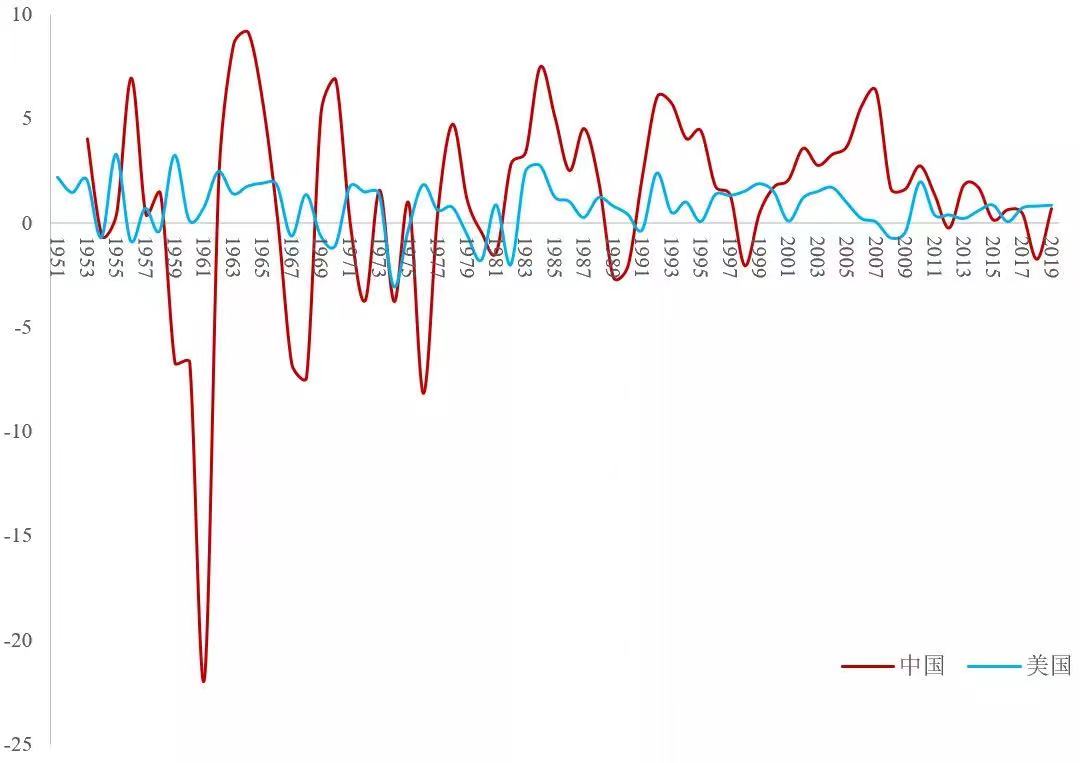

第三,中国的全要素生产率增长率开始逐渐低于美国。 本文计算了佩恩世界表五个版本的中国和美国全要素生产率增长率的算数平均值[6]。 如图3所示,新中国成立后直到改革开放前夕,中国的全要素生产率增长率在大部分年份中都低于美国。 改革开放后,中国的生产力得到大幅解放,全要素生产率增长率也开始稳步提升,在1978—2011年的大多数年份里,中国的全要素生产率增长率一直高于美国。 但是自2012年开始,中国的全要素生产率增长率又开始低于美国,虽然此后在2013年、2014年和2016年出现一定程度的反弹,但是整体上呈波动下降的趋势,美国在同期则一直保持相对平稳的增长率。 赵玉林与谷军健(2018)和许明与张其仔(2020)分别对中美制造业和上市公司全要素生产率的比较研究发现类似的问题。 赵玉林与谷军健(2018)的研究表明,中国制造业总体全要素生产率增长率高于美国,存在追赶效应,但金融危机后全要素生产率增长率下降形势严峻,追赶效应衰弱。 许明与张其仔(2020)的研究也发现,中国上市公司的全要素生产率增长率明显快于美国,2000—2018年,中国上市公司全要素生产率平均增速达到4.424%,而美国上市公司全要素生产率的平均增长率只有0.449%,但是同样地,中国上市公司全要素生产率主要是在2010年之前是显著高于美国,2011年后中国上市公司全要素生产率对美国的追赶效应开始减弱。 田友春等(2021)[7]和许永洪等(2020)[8]分别对中国1990—2014年和1990—2017年间全要素生产率增长率变化的研究也一致指出,2007年以后中国全要素生产率增长率呈下降趋势。

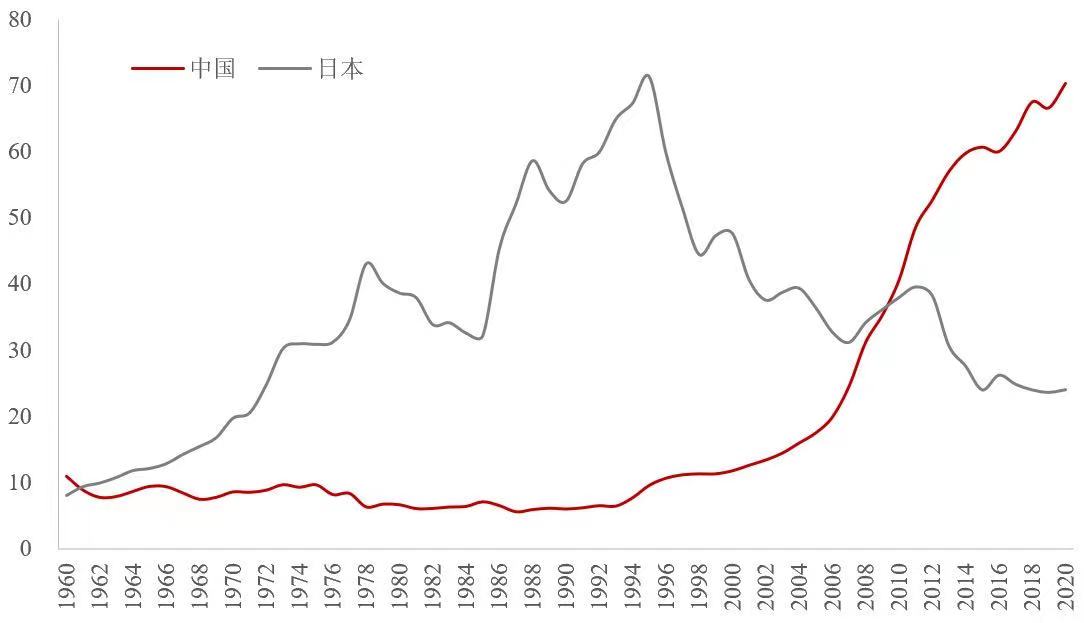

此外,还需要注意的是,如图4所示,在日本几乎与全要素生产率达到美国顶点同时发生的是,根据世界银行的统计数据,以现价美元计算的日本GDP相对美国的比重在1995年达到71.33%的最高峰,并在此后逐步下滑。 综合图2—4的结论可以发现,日本正是在GDP和TFP达到美国70%的左右的时候开始进入“失去的二十年”,当前,中国GDP相对美国的比重也已达到美国的70.31%,并且在最近的2016和2019年出现下跌,正处于25年前日本的拐点上,但是当前我国的全要素生产率却只有美国46.49%,而且GDP和TFP增长率也已连续下滑,这不得不引起我们足够的重视。

中国全要素生产率演进的分行业特征

中国全要素生产率演进不仅呈现出显著的阶段性特征,而且在不同的时期内也呈现出显著的行业性特征,全要素生产率增长的主导部门逐渐由第一产业转换为第二产业,并进一步转换为第三产业或二三产业协同推动的格局。

许宪春等(2020)研究指出,1985—1991年,第一产业成为行业全要素生产率贡献的领头羊,但随着产业结构持续的转型升级,第一产业对行业全要素生产率增长率的贡献也在下降。 1992—2001年,得益于国有企业改革以及对外商直接投资的开放,工业市场化程度和技术升级得到了大幅提升,成品及半成品制造业和基础材料工业成为这一时期全要素生产率提升的主导行业。 2002—2007年,随着成品及半成品制造业和基础材料工业全要素生产率增长率的下滑,生产性服务业和建筑业成为这一时期推动中国全要素生产率增长的主导力量。 2008—2015年,由于没有强有力的驱动行业,总体全要素生产率增长处于停滞状况,相对而言,基础材料工业、建筑业、第一产业和生产性服务业显现了一定的拉动贡献。 田友春等(2021)对1991—2014年间中国全要素生产率增长的研究也表明,中国TFP增长的行业来源正在向多元化和均衡化的方向发展。 他们认为,虽然1991—2002年和2005—2014年两个时期的总体全要素生产率差别不大,但是两个阶段总量全要素生产率增长的行业来源不同,1991—2002年主要来源于第二产业,而2005—2014年则由第二、三产业共同贡献。

中国人民银行调查统计司课题组(2021)对2005—2019年各行业全要素生产率的研究也得出类似的结论。 第一产业的全要素生产率增长率在2005—2016年间维持在1%附近,2017—2019年间则下降至0.2%; 第二产业中,2005年以来采掘业、水电煤生产与供应业、建筑业的全要素生产率增长呈前高后低的趋势,2017年以后甚至呈现负增长,而制造业全要素生产率则保持正增长且呈现加快趋势。 第三产业全要素生产率增长分化较大,2005年以来,金融业和房地产业全要素生产率增长持续回落,公共服务业的全要素生产率增长持续加快,而科学研究和技术服务业、交通运输仓储和邮政业等行业全要素生产率增长则相对平稳。 尤其是2017—2019年期间,信息传输、计算机服务和软件业的全要素生产率增速高达13.6%,为全行业最高。

1.农业全要素生产率演进特征

虽然对中国农业全要素生产率增长率的测算结果存在一定的差异,但是学者们对导致农业全要素生产率变化的原因则持有相对一致的观点。 王璐等(2020)[9]的测算结果表明,1995—2017年间,全国整体农业全要素生产率呈上升趋势,年均增速在1.87%—2.68%之间。 李展和崔雪(2021)[10]与李欠男和李谷成(2020)[11]也得出相近的结果,他们分别认为农业全要素生产率的年均增长率为1.74%(1980—2016年)和2.2%(2002—2016年)。 周鹏飞等(2019)[12]、王军和杨秀云(2019)[13]与史常亮和张益(2021)[14]的测算结果相对较高,他们分别认为我国农业全要素生产率的年均增长率为3.1%(2007—2016年)、3.4%(1978—2016)和2.83%(1978—2019年)。 王雯(2018)[15]则得出更高的测算结果,认为2008—2016年间,我国农业全要素生产率的平均增长率为8.6%。

学者们进一步对农业全要素生产率增长的驱动因素进行分解,其中王璐等(2020)指出,在1995—2017年间,由于农业资源持续由低效率农户流向高效率农户,导致资源配置效率改善对农业全要素生产率增长的贡献从19%上升至31%,而进入退出的影响则非常小,在2%到6%之间,明显低于制造业部门。 更多的学者,如王雯(2018)、周鹏飞等(2019)、王军和杨秀云(2019)、李欠男和李谷成(2020)、史常亮和张益(2021)等,则从技术进步和技术效率的角度探讨了农业全要素生产率的动力来源,并且较为一致地认为,技术进步对农业全要生产率的驱动作用要大于技术效率的作用,即农业全要素生产率的增长主要得益于技术进步,而技术效率的贡献较低,甚至可能因技术效率的不断恶化对农业全要素生产率产生负面影响。

2.制造业全要素生产率演进特征

理论界较为一致地认为,中国制造业全要素生产率增长率的演进趋势呈先升后降的趋势特征,并呈现出显著的结构性差异。 如郭春娜(2019)[16]测算表明,2001—2011年全要素生产率增长率年均值是2.36%,但波动明显,而且随着时间的增长,有明显的降低趋势,2001—2007年全要素生产率增长率年均值是4.93%,2008—2011年全要素生产率增长率年均值是-2.14%。 李苏苏等(2020)[17]也发现,1999—2013年全要素生产率呈稳定增长态势,从1.75增长到3.10,增长了77.1%,平均年度全要素生产率水平为2.51,但随着时间的推移,增长速度呈现明显降低趋势。 李媛恒等(2020)[18]也持有类似的观点,他们指出中国制造业全要素生产率增长率在2003—2017年间呈震荡波动下行的趋势,其中2003—2008年增长率为正,2009年制造业全要素生产率增幅首次为负,而且从2012年开始全要素生产率始终处于负增长阶段,直到2017年才又重新进入正增长阶段。

对于制造业全要素生产率增长的驱动因素,学者们也较为一致的认为,技术进步是推动制造业全要素生产率增长的主导力量。 王兵和杨欣怡(2019)[19]测算结果表明,1981—2015年间,中国工业行业全要素生产率的较大改善主要是由于技术进步的提升,相比而言,技术效率和规模效率则出现负增长,年均分别下降1.52%和2.64%。 李媛恒等(2020)的测算结果也表明,2002—2017年,劳动密集型和技术密集型制造业全要素生产率总体呈现下降趋势,主要是由于这一期间技术效率的拖累效应超过了技术进步的拉动效应。 此外,还有学者认为,2006年以后中国制造业全要素生产率增长率下降的主要原因在于资本配置效率与劳动配置效率的双重下降的同时,技术进步并没有得到显著提升(郭春娜,2019)。 胡亚茹和陈丹丹(2019)[20]也发现,1997—2015年,技术效应对高技术产业的全要素生产率增长起绝对主导因素,其对全要素生产率增长的贡献度为97.88%,尤其是R&D资本体现型技术进步是全要素生产率增长的主要源泉,将近2/3的全要素生产率增长来自R&D资本体现型技术进步。

对制造业内部全要素生产率增速的分解发现,高新技术产业和信息产业对中国工业行业全要素生产率的总体增长有显著贡献(王兵,杨欣怡,2019)。 劳动密集型、资本密集型和技术密集型行业的全要素生产率年平均增速分别为4.14%、3.87%和4.26%,而且资本密集型行业的整体波动幅度最大,劳动密集型行业次之,技术密集型行业最小,分别为28.47%、16.93%和15.81%,说明技术密集型行业全要素生产率在外部风险对抗上更具有韧性(李苏苏等,2020)。

3.服务业全要素生产率演进特征

对于中国服务业全要素生产率的演进趋势,学术界存在着一定的观点分歧,但是这些分歧主要集中在国际金融危机前后几年。 学者们较为一致的认为,最近几年来服务业的全要素生产率整体上呈上升趋势。 一些学者认为,中国服务业全要素生产率呈持续上升趋势,如李晓慧和刘满成(2020)[21]测算结果表明,2004—2017年中国服务业全要素生产率平均增长2.9%; 夏杰长等(2019)[22]也持有2007—2016年期间中国服务业全要素生产率整体呈现明显递增态势的观点。 另一些学者则认为,服务业全要素生产率呈现出先下降后上升的U型走势,如肖挺(2021)[23]指出,在2010—2019年的后金融危机时期,中国上市服务企业的总体全要素生产率呈现出先下降后上升的波动走势,样本时段内的后半段增幅明显高于前半段,最终全要素生产率水平呈现年均小幅增长的态势; 黄楚山(2020)[24]也发现,2007—2017年间中国四大地区的服务业全要素生产率呈现出U型的增长态势,在研究期间前半段出现波动下降,后期开始缓慢上升。

正如中国人民银行调查统计司课题组(2021)所指出的,第三产业内部不同行业间的全要素生产率增长分化较大。 如肖挺(2021)指出,金融服务、电商贸易等行业的生产率增长幅度最为明显,而传媒、计算机、通信以及旅游休闲等产业的生产率整体则低于总体服务业全要素生产率的平均水平。 夏杰长等(2019)也发现,房地产业、金融业、计算机服务和软件业、文体娱乐业、批发和零售业、住宿餐饮业等行业的全要素生产率基本为正,公共管理和社会组织、教育业、科学研究、技术服务和地质勘查业以及卫生、社会保障和社会福利业等行业的全要素生产率基本为负。

对于导致服务业全要素生产率变动的影响因素,黄楚山(2020)发现,在服务业全要素生产率的增长中,技术进步的提高是主要驱动因素,而技术效率改善的促进作用有限。 李晓慧和刘满成(2020)也得出结论认为,服务业全要素生产率增长主要源自技术进步,服务业技术进步持续表现为较高的正增长率,而技术效率的变化一直处于负增长或正负交替的状态,技术效率水平低下成为制约中国服务业发展的关键因素。

数字技术对全要素生产率影响的经验证据

关于数字技术对全要素生产率的影响最早可以追溯到索洛于1987年提出的“索洛悖论”: 除了在生产率统计方面,你可以在任何地方看到计算机的作用(Youcan see the computer age everywhere but in the productivity statistics)。 此后,“索洛悖论”受到学术界的广泛重视。

1.数字技术对经济增长效应的国际验证

当前国际学术界从实证检验的角度测算数字经济对经济增长的影响,限于国际统计数据中数字技术的统计数据的缺失,聚焦在信息通信技术、移动网络使用领域的研究居多。

一方面,大量实证研究认为,数字经济的发展通过消除信息不对称、提高生产力等方式,提高了经济发展水平。 Byrne and Corrado(2017)[25]通过构建两部门宏观模型和参数校准,测算出由于信通技术越来越多地购买数字化服务(例如云服务、数据分析服务),对美国潜在劳动生产率增长的贡献约为每年1.4个百分点。 同样地,Oliner and Sichel(2000)[26]测算得到1996—1999年间信通技术在美国GDP年增长率(2.6%)中贡献1.5个百分点。 Vu(2011)[27]的实证结果也表明,1996—2005年期间,信息通信技术扩散促进了102个国家的经济增长。 Jorgensonet al(2003)[28]、Seo et al(2009)[29]也得到了相似的正向影响的结论。

另一方面,也有部分研究认为数字技术并非会同等地促进所有经济体的增长,甚至可能会减少非熟练工人的就业,对劳动力市场、经济增长产生不利影响。 例如,Gruber andKoutroumpis(2011)[30]通过构建供给、需求和产出的联立方程,并利用192个国家1990—2007年的面板数据进行回归,得出移动通信对低渗透率国家的贡献远远小于高渗透率国家。 Cheng etal(2021)[31]使用72个国家2000-2015年动态面板数据的系统GMM估计量发现在中低收入国家,只有移动部门的增长才能对经济增长产生积极影响,而增加互联网或安全的互联网服务器则不能。

现有研究并不能给出一致的意见,主要原因可能包括: 研究所涉及的样本和时间阶段不同,对数字技术的定义不同(因此所选取的变量也不同),以及研究方法上对内生性的处理是否恰当等。 对于上述两种相冲突的观点,学者们通过对信息通信技术及数字技术对经济增长生产率的关系展开大量研究后最终在一定程度上达成共识,即计算机在产业和经济中作用的发挥,以及它对生产率提升作用的显现,一般要经历一个相对较长的时期(杜传忠,2015)[32]。

从20世纪70年代,计算机的发明与应用以来,至今已经历50年左右,时间长度与康德拉季耶夫长波所确认的范围基本一致,尤其是随着互联网、大数据、人工智能等技术的普及应用,其对全要素生产率的正向价值正在逐渐显现,近几年来学术界涌现出大量证伪“索洛悖论”的文献。

2.数字技术对中国总体全要素生产率的影响

中国既是一个产生“亚洲奇迹”或“增长的奇迹”的发展中国家,同时也是一个数字技术迅速扩散的国家,互联网普及率从1997年的0.05%提高到2020年的70.4%[33],生产率提高与数字技术扩散成为伴生现象。

大量学者从多个角度探讨了数字技术对总体全要素生产率的影响,如信息化(岳宇君,张磊雷,2020[34])、互联网(郭家堂,骆品亮,2016)[35]、ICT投资(谢莉娟等,2020)[36]、数字基础设施(郭金花等,2021[37]; 刘传明,马青山,2020[38])、大数据(邱子迅,周亚虹,2021)[39]、工业机器人(陈永伟,曾昭睿,2020)[40]等,一致认为数字技术对全要素生产率具有显著的促进作用。 还有部分学者从数字化转型的角度进行了探索,如杨慧梅和江璐(2021)[41]、张焱(2021)[42]、范合君和吴婷(2021)[43]等,也得出与前面相同的结论。

但是学术界对数字技术与全要素生产率之间的作用机制尚未达成一致。 一部分学者如郭家堂和骆品亮(2016)、岳宇君和张磊雷(2020)、刘传明和马青山(2020)、邱子迅和周亚虹(2021)等认为,数字技术对全要素生产率的促进作用属于技术进步型的,即数字技术主要对技术进步产生促进作用,而对技术效率的作用不显著甚至会产生抑制作用。 另一部分学者如谢莉娟等(2020)、陈永伟和曾昭睿(2020)、范合君和吴婷(2021)则指出,数字技术对全要素生产率的正向作用主要通过提高技术效率来体现,对技术进步的作用则不明显,也就是说技术效率是数字技术推动全要素生产率提升的主要途径。

此外,数字技术催生的新模式新业态,如智慧城市、数字普惠金融等对全要素生产率的影响,也引起学者们极大的兴趣。 在智慧城市方面,杨振华(2018)[44]、张卫东等(2018)[45]、汤旖璆(2020)[46]等发现,智慧城市建设显著地提高了城市的全要素生产率,实施智慧城市战略的城市相比非试点城市,智慧城市可使城市的全要素生产率提高1个百分点(杨振华,2018)或2—4个百分点(张卫东等2018)。

在金融科技或数字普惠金融方面,唐松等(2019)[47]、侯层和李北伟(2020)[48]、蒋长流和江成涛(2020)[49]、宋敏等(2021)[50]、贺茂斌和杨晓维(2021)[51]、冯锐等(2021)[52]、江红莉和蒋鹏程(2021)[53]等学者们研究发现,金融科技或数字普惠金融能够通过降低企业的融资约束,提高金融资源配置效率,促进技术创新和产业结构调整等途径,推动区域或行业的全要素生产率提升。

3.数字技术对中国行业全要素生产率的影响

近几年来学者们发现,互联网等数字技术对农业全要素生产率具有显著的促进作用(朱秋博等,2019[54]; 李欠男,李谷成,2020),但是对互联网的作用机制仍存在一定的争议。 如朱秋博等(2019)认为,信息化发展对农业全要素生产率的促进作用主要来源于农业生产率效率的提高,而信息化对农业技术进步的影响并不显著。 但是李欠男和李谷成(2020)则认为互联网发展对农业技术进步具有显著的促进作用,对农业技术效率具有显著的抑制作用。

更多的学者将目光聚焦在数字技术对制造业生产率的影响上,一致认为互联网、机器人、人工智能等数字技术显著促进了制造业全要素生产率的提升(肖利平,2018[55]; 李丫丫等,2018[56]; 黄群慧等2019[57]; 李磊,徐大策,2020[58]; 潘毛毛,赵玉林,2020[59]; 李廉水等,2020[60]; 刘亮,胡国良,2020[61]; 韦庄禹等,2021[62]; 温湖炜,钟启明,2021[63]; 卢福财等,2021[64])。 如黄群慧等(2019)[65]发现,城市互联网发展指数每提高1%,制造业企业的生产率将会提高0.3%; 李磊和徐大策(2020)[66]也发现,使用机器人的企业的劳动生产率比没有使用机器人的企业高7.45%。

但是,学者们同样在作用机制方面同样未能达成一致,如黄群慧等(2019)、李廉水等(2020)、卢福财等(2021)等认为数字技术对全要素生产率的促进作用主要是通过促进技术创新与进步实现的; 肖利平(2018)与刘亮和胡国良(2020)[67]认为数字技术对全要素生产率的作用主要是技术效率驱动型而非技术进步驱动型; 还有部分学者如潘毛毛和赵玉林(2020)则指出提高资源配置效率才是数字技术作用与全要素生产率的主要途径。

近年来逐渐有学者开始关注到互联网对服务业全要素生产率的影响,也一致认为互联网应用能够显著提升服务业全要素生产率(张龙鹏,周笛,2020[68]; 伏开宝,陈宪,2021[69])。 而且还发现数字技术对服务业生产率的直接效应和间接效应均具有显著促进作用(伏开宝,陈宪,2021),同时对生产性服务业生产率的促进作用要大于生活性服务业(张龙鹏,周笛,2020)[70]。

4.数字技术对世界全要素生产率的再检验

(1)数据

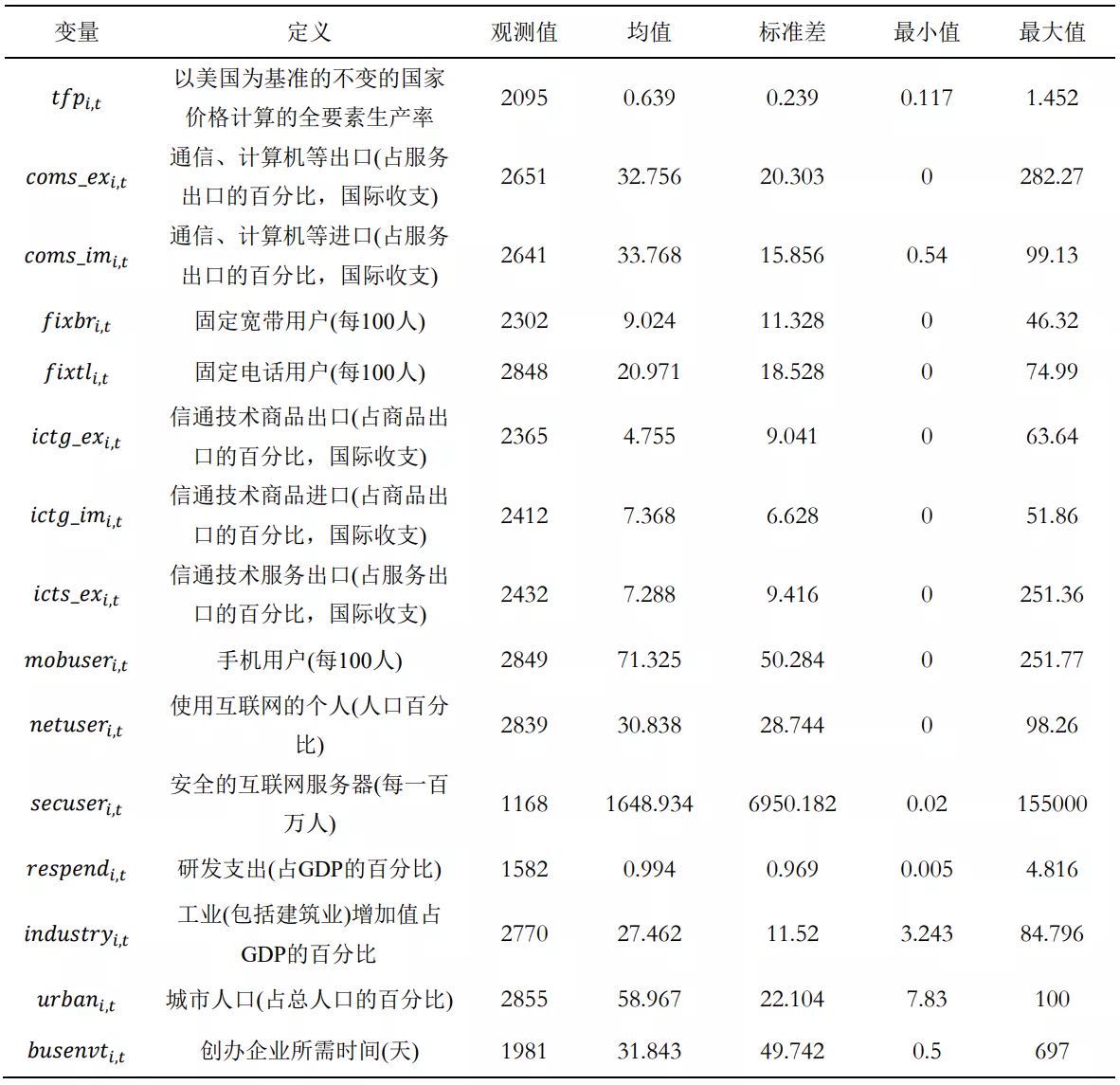

本文采用面板数据样本,涵盖184个国家1998—2019年的年度数据(非平衡面板数据)。 以全要素生产率作为被解释变量,该数据来源于Penn World Table 10.0,根据统计表中所提供的按当前购买力平价计算的全要素生产率水平(美国=1)和以不变的国家价格计算的全要素生产率(2017年=1)联合校准为以2017年美国为基准的不变的国家价格计算的全要素生产率(2017年美国=1)。 核心解释变量为通过主成分分析得出的数字经济指数。

基于文献调研,控制变量包括滞后一期和两期的全要素生产率,工业增加值占GDP比重衡量的产业结构,城镇人口占总人口的比重衡量的城镇化率,研发支出占GDP比重衡量的研发投入,创办企业所需时间衡量的营商环境等,分别用以说明路径依赖、产业结构、城镇化率、研发投入、营商环境的影响,上述四个控制变量数据均来自世界银行数据库。 具体的指标构建将在下文中说明。 全要素生产率取对数形式,而对于缺失值的处理,本文采取了线性差值的补齐方法。 变量的定义和描述如表2所示,其中,i表示国家,t表示时间。

表2 描述性统计

(2)数字经济指数的测度

现有对数字经济进行范围规定和测算的研究很多,我们采取国家国家统计局《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,从数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业、数字化效率提升业五大分类收集数据。 由于跨国数据难以全面覆盖,建立一个完整的变量来表示数字经济发达程度是一项艰巨的任务,根据数据所得性并考虑共线性问题,我们主要收集到前四大类,即数字产业化的部分数据指标,主要包括信息和通信技术服务出口,计算机、通信和其他服务出口,移动网络,固定宽带,安全的互联网服务器和互联网使用[71]等五个指标变量。

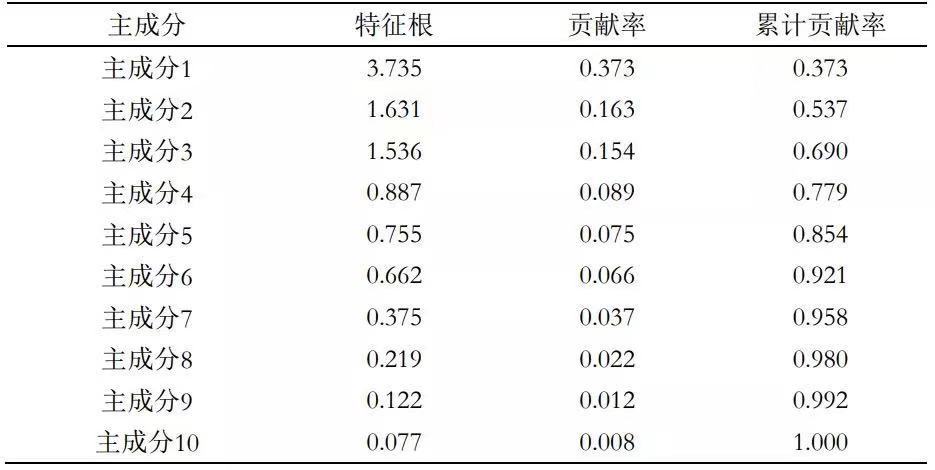

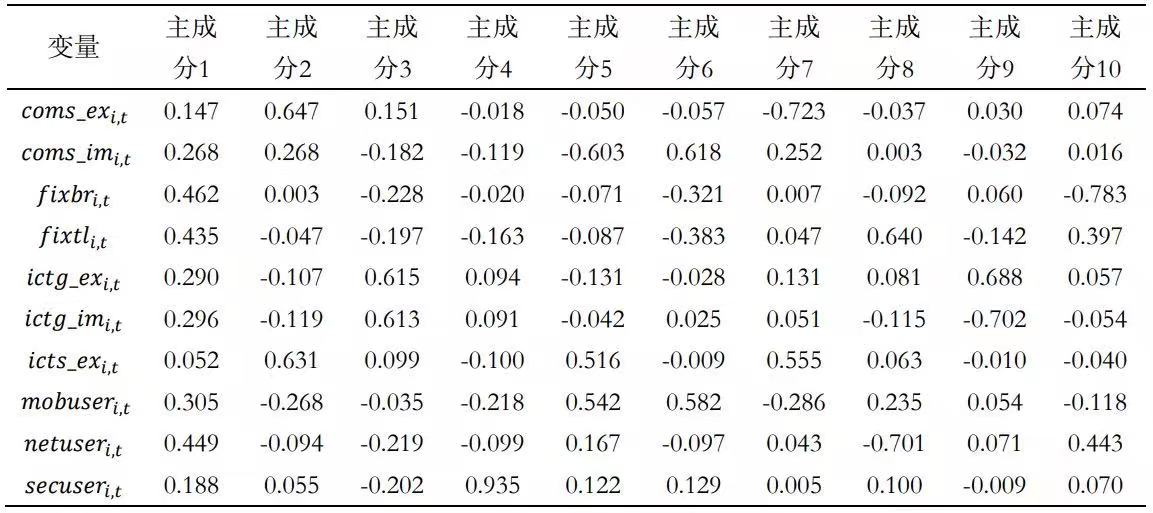

相关指标主要来自国际货币基金组织《国际收支统计年鉴》和数据文件、世界银行《私人参与基础设施项目数据库》、联合国贸易和发展会议的贸发会议数据库和国际电信联盟(国际电联)世界电信/信通技术指标数据库。 我们使用主成分分析来提取由上述12个变量综合表示的数字经济发展程度,各主成分的贡献率及其载荷矩阵分别如表3和表4所示。

表3 数字经济指数的主成分分析

表4 数字经济指数主成分分析的载荷矩阵

表4 数字经济指数主成分分析的载荷矩阵

通过表3可以看出,从第4个主成分开始,所对应的特征值都小于1,主成分1的贡献率为37.3%,前3个主成分的累计贡献率为69.0%。 通过表4可以看出,主成分1在五个变量上有较大的载荷。

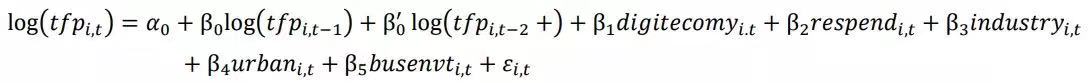

(3)模型和方法

考虑到数字经济对全要素生产率的影响的回归,反向因果、异方差和自相关性很可能使得普通的面板回归或两阶段工具变量结果产生偏误。 为解决上述问题,我们建立了以下回归方程并采取了GMM回归方法:

其中,被解释变量为对数化的全要素生产率,自变量加入了滞后两期的全要素生产率的对数,digitecomy是主成分分析得到的数字经济指数,其余为主要的四个控制变量。 同时,为减少digitecomy的内生性影响,我们使用它的滞后一期作为工具变量。 在Chenget al(2021)等研究的基础上,我们控制了研发投入(respend)、产业结构(industry)、城镇化率(urban)、营商环境(busenvt)等变量。

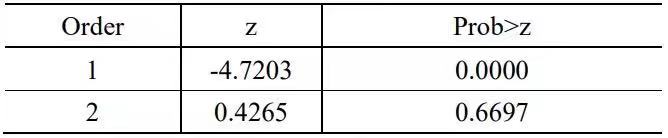

在估计方法上,本文将Arellanoand Bond(1991)[72]的动态广义矩方法(GMM)应用于动态面板数据,可以帮助解决包含潜在反向因果、异方差性和自相关性的数据问题,而且在矩条件下提供了更灵活的方差-协方差结构。 此外,我们使用Arellano and Bond(1991)检验来确保一阶序列AR (1)是相关的,而二阶序列AR (2)是不相关的。 此外,Sargan检验也表明工具变量未被过度识别,并确认其与误差项无关。

(4)实证结果和结论

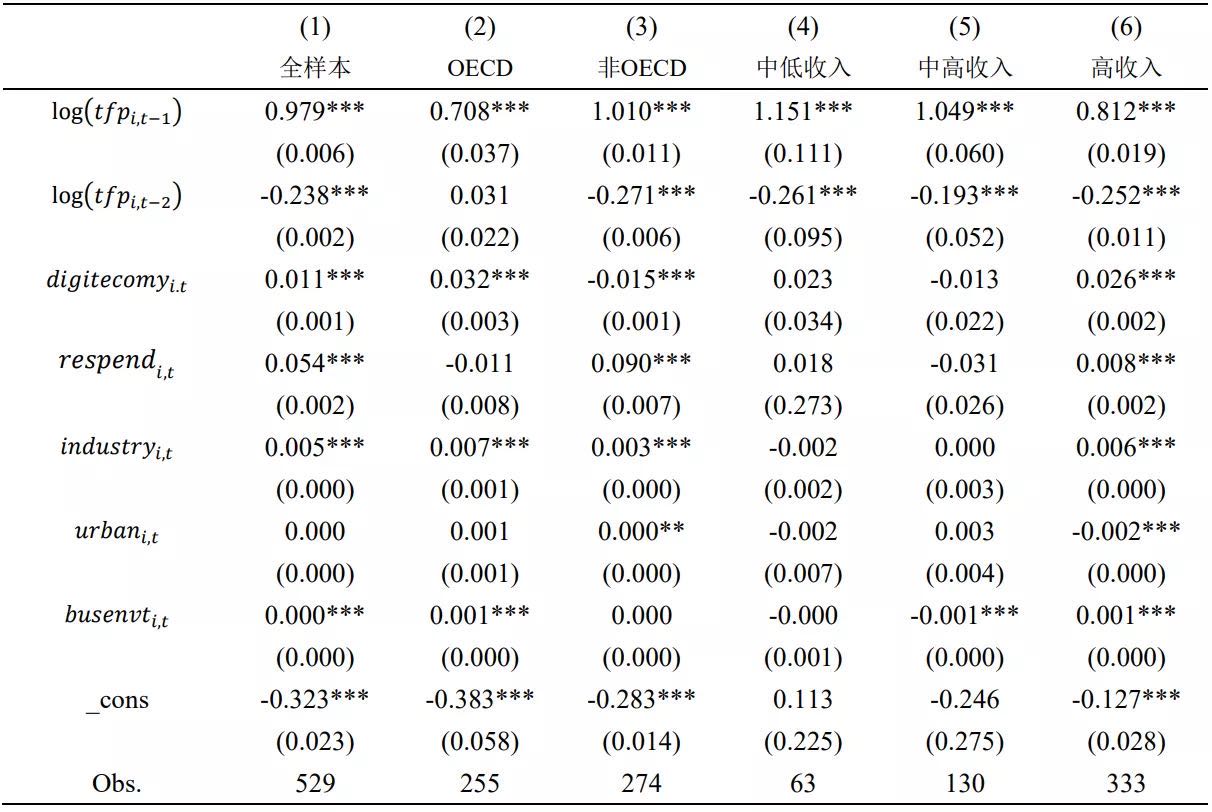

本文应用GMM模型来探讨数字技术对全要素生产率的影响。 表5显示了上述估计方程及其分组回归的结果。

表5 动态GMM回归结果

上述回归的Arellano-Bond的检验结果如表6所示:

表6 全变量回归Arellano-Bond的检验结果

由于GMM对数据的完整性要求很高,即便运用了线性差值补齐,本文跨国数据的非平衡面板数据性质仍然损失了大量的观测值。 第(1)列为全样本回归,涵盖各国家1998—2019年的年度数据,第(2)-(3)列为根据是否为OECD进行分类所得到的子样本回归结果,第(4)-(6)列为根据世界银行对各国的收入水平分类得到的子样本回归结果。 由于低收入国家的数据完整度很低,因而只能得到中低收入、中高收入和高收入组的回归结果。

从表5可以看出,在控制了滞后两年的全要素生产率之后,第(1)列中数字经济发展水平对全要素生产率的影响为1.1%,且在1%的置信度水平上显著。 通过表6可以看出,AR(1)相关,AR(2)不相关,所以将TFP滞后两期引入模型的选择是合理的。 在表5的(2)-(3)列和(4)-(6)列的分组回归中,数字经济对OECD和高收入国家全要素生产率的影响分别为3.2%和2.6%,且均在1%的置信度水平上显著,而非OECD国家和中低收入、中高收入组的数字经济对全要素生产率的影响为负,但在中低收入和中高收入组中并不显著。

根据上述实证分析,可以得出以下结论: 一是从国际层面来看,数字技术总体上能促进全要素生产率的提高。 二是数字技术对全要素生产率的作用受到国家异质性的影响,分样本回归显示,数字技术对OECD国家和高收入国家的全要素生产率具有显著的正向促进作用,但是对非OECD国家、中低收入国家、中高收入国家的作用不显著。 分样本回归结果意味着,数字技术对全要素生产率潜力的发挥需要一定的经济基础并强化制度创新。 此外,对于中等收入国家而言,发展数字经济更需要与实体经济相结合,同时也要考虑工业化进程的影响。

小结

本文主要考察了三个核心问题: (1)中国的全要素生产率在全球处于什么位置? (2)不同行业领域的全要素生产率有什么结构性差异? (3)数字技术对全要素生产率提升有什么价值? 主要研究发现包括:

(1)中国的全要素生产率不仅长期低于处于世界经济前沿的美国,而且低于日本和韩国等新近完成工业化的国家。 近几年来,中国在进入后工业化时代的同时,全要素生产率的增长速度、对经济增长的拉动作用和贡献率都出现不同程度的下滑,需要高度重视。

(2)行业间全要素生产率增长的异质性凸显,农业和传统工业部门的全要素生产率增速逐渐降低,而高技术产业和生产性服务业的全要素生产率增长率则加快提高; 在动力结构方面,多数行业的全要素增长是由技术进步推动的,技术效率的作用微弱甚至产生负面影响。

(3)数字技术与传统产业的深度融合可以通过提高资源配置效率、推动技术进步与产业结构调整等途径,不仅能够显著提高总体全要素生产率,而且对于各行业也具有显著的促进作用,应当成为提升全要素生产率的核心引擎。 对OECD国家和高收入国家的全要素生产率具有显著的正向促进作用,但是对非OECD国家、中低收入国家、中高收入国家的作用不显著,这意味着数字技术对全要素生产率潜力的发挥需要一定的经济基础并强化制度创新。

因此,全要素生产率是高质量发展的动力源泉,如何有效提升全要素生产率是决定中国经济能否实现高质量发展的关键。 为了充分发挥数字技术提升全要素生产率的潜力,我们需要: (1)加快推动数字经济核心产业发展,降低数字产业化发展过程中的阻碍,不仅能够为提高中国总体全要素生产率创造新的结构性动能,而且将通过产业结构变迁进一步深化供给侧结构性改革[73]; (2)深入推进云计算和产业互联网发展进程,破除通用数字技术扩散的体制机制与组织结构障碍,促进数字技术与实体经济的深度融合,加快推动企业上云上平台和数字化转型; (3)积极培育数据要素市场,逐步开展数据要素市场试点建设工作,率先推动公共数据的分级分类开放与流通交易,积极探索数据要素的定价机制与产权属性,其中通过制度设计来创造更多的交易场景是促进数据要素定价、流通和核算的关键所在(吴绪亮,2020)[74]; (4)进一步推动领先科技公司的国际化发展水平,扩大全球市场份额,寻求更大市场范围的资源优化配置和规模经济; (5)探索数字时代最优的制度环境,一方面坚持“底线思维”,另一方面要强调专业理性、包容审慎的监管态度,在发展中快速迭代和完善数字经济治理方案,激发产业活力,推动创新泉涌。

企鹅经济学工作坊

【研究组长】

陈维宣 腾讯研究院研究员、博士后

【研究成员】

熊巧琴 腾讯研究院助理研究员

程 曦 腾讯研究院助理研究员

【项目负责人】

吴绪亮 腾讯研究院首席经济学顾问