作者

陈维宣 腾讯研究院博士后、研究员

吴绪亮 腾讯研究院首席经济学顾问

【研究摘要】

(1)第七次全国人口普查公报数据披露了2011—2020年十年间中国人口的变化情况。 通过与前六次人口普查数据相比较,可以发现中国人口变动呈现出三大重要趋势: 一是人口年龄结构发生重大变化,人口抚养比显著提高; 二是人口受教育程度大幅提升,人力资本存量持续增加; 三是常住人口空间分布差异明显,人口流动与劳动迁移规模扩大。

(2)人口变化对经济增长将产生深远影响,具体体现在“生产效应”“消费效应”“行为效应”与“对冲效应”等方面。 此外,人口或劳动要素的空间错配将会抑制地区经济增长,而人口流动则会缓解区域间劳动要素错配的负面影响,促进区域经济增长并缩小区域间的经济差距。

(3)当前,以数量型人口红利为主的第一次人口红利逐渐消失,但是同时以人力资本积累和劳动力流动迁移推动的质量型和配置型人口红利为主的第二次人口红利正在兴起,质量型人口红利对中国经济增长的贡献率于2010年左右明显超越数量型人口红利。 当前,中国正处于两次人口红利转换和数字化浪潮深入发展的历史交汇期,如何通过“打造数字经济新优势”,充分发掘数字经济的潜力,顺应人口转型和红利交织的历史趋势,顺利开启第二次人口红利,从而实现经济高质量发展,是亟待研究和回答的问题。

(4)数字技术可以促进教育实现公平化、个性化、智慧化与人力资本积累,特别是在农村的教育、健康和认知人力资本积累上具有显著的促进作用; 智慧康养医疗可以降低老年人获取医疗服务的门槛,提高老年人健康水平,数字接入促进老年人就业参与; 智慧健康、智慧医疗与智慧养老等产业的发展,还将通过结构效应,对经济增长产生正向影响; 数字化发展可以促进创业就业与非劳动投入,提升人力资本和社会资本水平,提高全要素生产率和劳动要素的配置效率,降低劳动年龄人口减少的负面影响,并为劳动力流失地区提供新发展思路。

人口变动三大趋势:抚养比、人力资本存量与劳动迁移

2021年5月11日,国家统计局发布《第七次全国人口普查公报》(以下简称《公报》),披露了2011—2020年十年间中国人口的变化情况。 通过与前六次人口普查数据相比较,可以发现中国人口变动呈现出三大重要趋势。

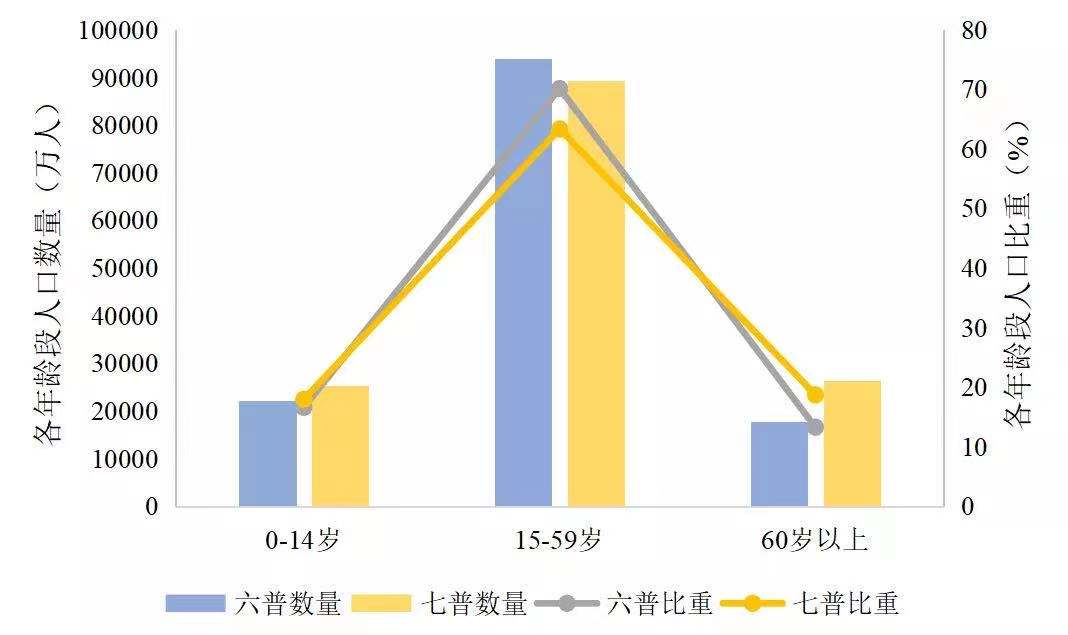

一是人口年龄结构发生重大变化,人口抚养比显著提高。 根据《公报》数据,如图1所示,“在年龄构成方面,0~14岁人口为25338万人,占17.95%; 15~59岁人口为89438万人,占63.35%; 60岁及以上人口为26402万人,占18.70%(其中,65岁及以上人口为19064万人,占13.50%)。 与2010年相比,0~14岁、15~59岁、60岁及以上人口的比重分别上升1.35个百分点、下降6.79个百分点、上升5.44个百分点”。

图1 第六次与第七次人口普查人口年龄结构比较

数据来源: 根据六普与七普公报整理得到

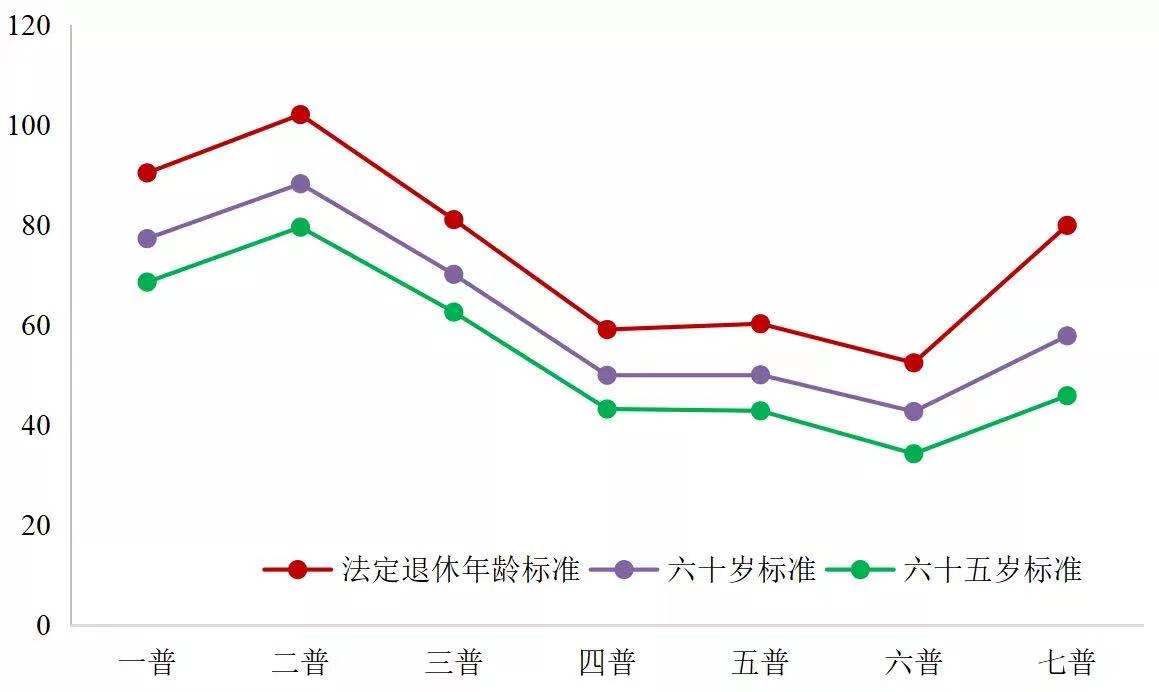

人口年龄结构的这种变化,揭示出中国人口演变的一个重要特征,即劳动年龄人口大幅减少,少儿抚养比和老年抚养比的同步提高推动了人口总抚养比(总人口中非劳动年龄人口数与劳动年龄人口数之比)的大幅上升。 历次普查中人口总抚养比的变动情况如图2所示,根据国际惯例,一般把15~64岁列为劳动年龄人口,0~14岁与65岁以上为非劳动年龄人口,我国国家统计局在计算总抚养比时也采用这一标准。 同时,在国际上衡量老龄化程度时,也通常会采用60岁作为年龄界限,因此本文也考虑这一标准下的人口抚养比变化。 除此之外,根据目前仍然有效的《国务院关于安置老弱病残干部的暂行办法》和《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》文件所规定,现行退休年龄是,男性60周岁,女干部55周岁,女工人50周岁。 因此,在计算实际劳动年龄人口时,应该考虑法定退休年龄与男女性别差异造成的影响,为便于计算,本文统一将15~ 59周岁男性与15~49周岁女性视为劳动年龄人口[1]。

由于60岁标准比65岁标准多计算了60~64岁年龄区间的人口,因此,60岁标准下的人口抚养比必然高于65岁标准。 而且由于法定退休年龄标准比60岁年龄标准多计算了50~59岁年龄区间的女性人口,因此,法定退休年龄标准下的人口抚养比必然高于60岁标准。 由于绝大多数劳动者在退休后将基本丧失收入,对劳动年龄阶段的子女的抚养需求陡然升高,因此,法定退休年龄标准下计算的人口抚养比才是更贴近现实情况的数据,而65岁标准则很有可能低估了劳动年龄人口的抚养负担。

根据图2数据 ,法定退休年龄标准、60岁年龄标准、65岁年龄标准下的人口抚养比均在二普时达到最高,并持续下降到六普,期间中国收获了显著的“人口红利”,推动中国经济高速增长。 但是与六普相比,七普的人口抚养比显著上升,分别从六普的52.5%、42.7%、34.3%上升到七普的79.9%、57.9%、45.9%,全社会的抚养负担迅速提高,尤其是在法定退休年龄标准下计算的实际人口抚养比提升幅度最大。

图2 不同标准下历次人口普查的人口总抚养比变化

数据来源: 作者根据历次人口普查数据整理得到

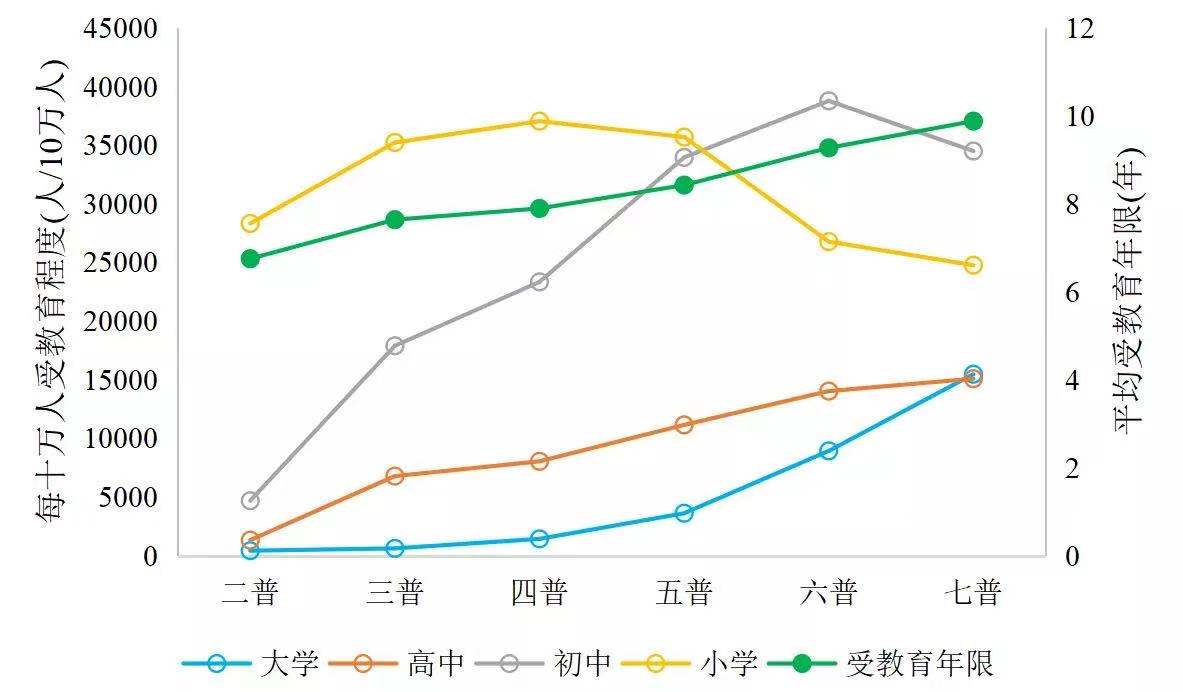

二是人口受教育程度大幅提升,人力资本存量持续增加。 根据《公报》数据,“与2010年第六次全国人口普查相比,每10万人中拥有大学文化程度的由8930人上升为15467人; 拥有高中文化程度的由14032人上升为15088人; 拥有初中文化程度的由38788人下降为34507人; 拥有小学文化程度的由26779人下降为24767人”。 如图3所示,每10万人中小学和初中文化程度人数已实现稳定下降,而高中和大学文化程度人数则持续稳定上升。 以平均受教育年限表示的人力资本存量也在稳步提升,从二普的6.75年提高到七普的9.91年年。

图3 历次人口普查的人口受教育程度

数据来源: 根据历次人口普查公报整理得到

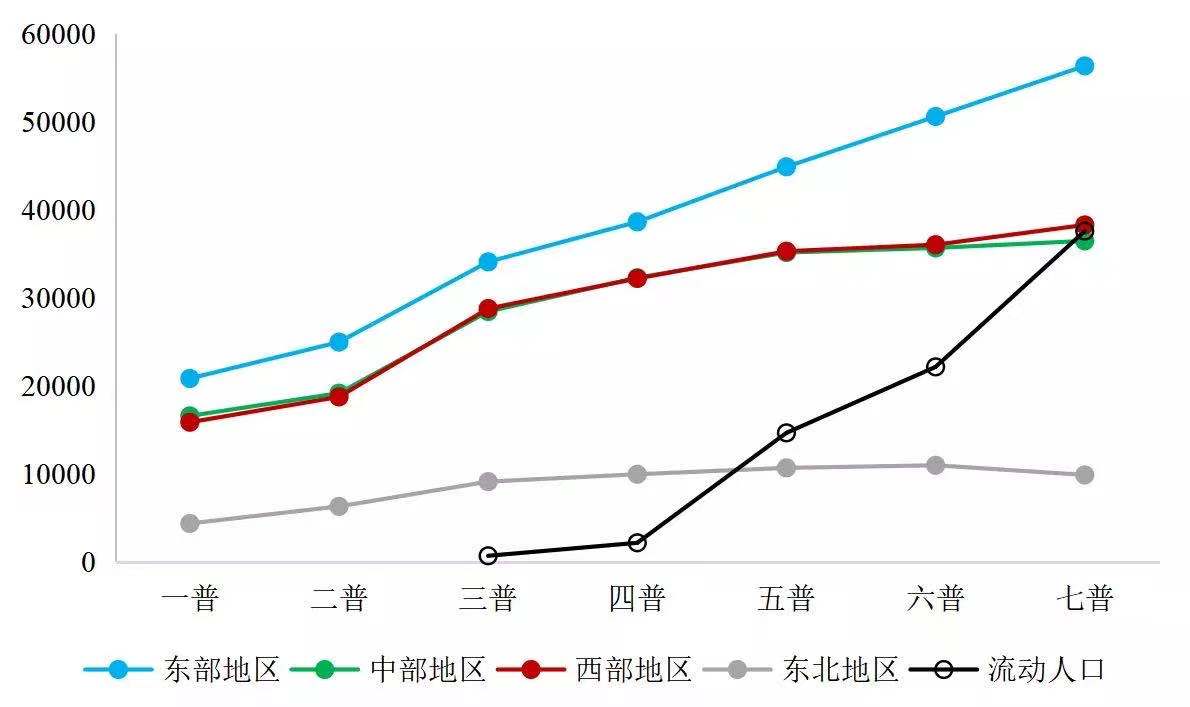

三是常住人口空间分布差异明显,人口流动与劳动迁移规模扩大。 根据《公报》数据,“分区域看,与2010年第六次全国人口普查相比,东部地区人口所占比重上升2.15个百分点,中部地区人口所占比重下降0.79个百分点,西部地区人口所占比重上升0.22个百分点,东北地区人口所占比重下降1.20个百分点”。 根据图4所示,东部地区人口持续保持稳定的线性增长; 东北地区人口在六普时达到最大,并在七普时出现负增长,下降到四普前的水平; 中部和西部地区的人口增长在一普至六普时大致保持一致,但是两地间的人口增长在七普时明显拉开差距。 人口增长正沿“胡焕庸线”向东西两侧分裂,“胡焕庸线”两侧的“中间地带”成为中国人口净迁出不对称的“分水岭”(吴瑞君,朱宝树,2016)。

人口分布的这种变动,既取决于区域的人口自然增长率,同时也受人口跨区域流动的影响。 根据《公报》数据,“全国人口中流动人口为375816759人,跨省流动人口为124837153人,省内流动人口为250979606人。 与2010年第六次全国人口普查相比,流动人口增加154390107人,增长69.73%”。 历次人口普查的流动人口规模如图4所示,由于在一普和二普时,中国处于计划经济时期,严格执行户籍制度,几乎不存在城乡间与区域间的人口流动。 改革开放后,户籍制度逐渐开始松动,区域间人口流动也随之逐渐增加,从三普的约657万人增长到七普的3.75亿人,流动人口规模已与中部地区或西部地区的常住人口总量相当。

人口变化对经济增长的潜在影响: “生产效应”“消费效应”“行为效应”与“对冲效应”

人口抚养比的上升、人力资本质量的积累叠加人口分布结构的变动,将会对中国潜在经济增长率与长期经济增长产生深远影响。

1.人口年龄结构变化对经济增长的影响

人口老龄化与人口抚养比上升将从供给侧和需求侧对经济高质量发展产生制约,其作用机制可以归纳为三个“递减现象”,即劳动参与率递减、人力资本递减、消费力递减(蔡昉,2020)。 在供给侧方面,新古典增长理论从生产函数的角度,揭示出因劳动年龄人口的减少导致劳动投入要素的下降,将直接对经济增长产生负面影响; 内生增长理论则进一步指出,劳动年龄人口减少将阻碍创新和技术进步,从而不利于长期经济增长。 已有文献证实,人口快速老龄化导致的人口抚养比加速上升,将抑制劳动市场市场规模扩张,降低劳动参与率与全要素生产率(王婷,李科宏,2017; 都阳,封永刚,2021)。 Maestas et al.(2016)利用美国的数据发现,老龄化速度每增加10%,将使人均GDP增速下降5.5%,其中1/3来源于劳动力增长放缓,2/3来源于劳动生产率的下降。 都阳和封永刚(2021)利用中国数据预测,仅仅由于人口快速老龄化,中国在2020—2025年间的经济增长速度平均每年将会放缓1.07个百分点。

在需求侧方面,生命周期理论强调,消费者会基于福利最大化来平滑一生的收入与消费,在退休之前将收入进行消费和储蓄,退休后丧失收入只消费不储蓄。 少年儿童与老年群体作为“负储蓄”人口,当其占总人口的比重升高时,就将会导致储蓄率的降低。 低储蓄率将会进一步通过减少投资与资本积累,从而阻碍经济增长。 Kwack and SunLee(2005)的研究证实,少儿抚养比和老年抚养比均对储蓄率有负面影响,王颖和邓博文(2017)老年抚养比与储蓄率之间存在显著的负向关系,但是少儿抚养比与储蓄率之间的关系并不明确。 与少儿抚养比相比,老年抚养比或人口老龄化对储蓄率的影响受到更多学者的关注,如Leff(1969)、Bilsborrow(1979)、YujiHoriokaand Terada-Hagiwarac(2012)、陈彦斌等(2014)、王沫凝(2016)、王颖和邓博文(2017)等众多学者的研究均支持人口老龄化与储蓄率之间的这种负向关系。

但是也有学者从预防性储蓄的角度指出,随着人口老龄化带来老年抚养比的上升,导致养老负担的增加,从而引致养老需求的预防性储蓄增加与储蓄率的提高,学者们将此成为老龄化的“行为效应”(Mason,2008; 李超,罗润东,2018; 王树,2020)。 人口老龄化或老年抚养比之间的这一正向关系也得到来自Horioka and Terada-Hagiwara(2012)、刘生龙等(2012)、李超和罗润东(2018)、孟令国等(2019) 、王树等(2019)、王树(2020)等大量研究文献的支持。

如果将因人口抚养比或人口老龄化上升导致的储蓄率下降称为“消费效应”,那么抚养比和老龄化对储蓄率的净效应将取决于消费效应和行为效应的强弱对比。 但是同时需要重视的是,根据凯恩斯消费理论,储蓄率与消费率为伴生现象,储蓄率提高的同时将会伴随消费率的同步降低。 考虑到当前国家扩大内需战略与建设新发展格局,消费率的降低将直接对扩大内需和新发展格局产生负面影响。

2.人力资本积累对经济增长的影响

来自人口数量变化的人口抚养比上升对经济增长的负面影响,将有可能被来自人口质量的人力资本积累所弱化甚至抵消,这种作用被学者称之为“对冲效应”。 根据内生经济增长模型,人力资本积累将会促进劳动力素质和劳动能力的提高,进而带来社会劳动生产率的提高,从而提高产出水平; 同时,随着人力资本的积累,社会创新能力也会加强,进一步驱动经济加速增长(毛雁冰,李丹慧,2021)。 人力资本存量与经济增长之间的这种正向关系得到普遍证实,如Denison(1985)和Yamarik(2011)发现,美国人均收入增长的20~25%来自受教育年限的延长; 张勇(2002)也发现人力资本对中国经济增长的贡献率为10.8%。 当经济增长进入中等收入阶段后,人力资本结构高级化对中国经济增长具有显著的促进作用(刘智勇等,2018),以高等教育为核心的人力资本积累成为经济发展新引擎(郭东杰,魏熙晔,2020)。

但是,学者们同时指出,如果人力资本分布不平等,将会带经济增长产生抑制作用,而人力资本分布的均等化将有利于人力资本的溢出,并促进经济增长(Galor,Tsiddon,1997; Birdsall,Londono,1997; 于雁洁,2014)。 进一步的研究则发现,人力资本分布不平等阻碍经济增长的作用机制主要抑制人力资本积累(Castelló,Doménech,2002,黄维海,张晓可,2021)与降低全要素生产率(李晶莹,齐中英,2008; 魏下海等,2011; 巩崇一,柴时军,2017; 马宏,2021)。 不仅如此,人力资本不平等还与区域经济差距存在强劲的负向关系,人力资本不平等的变化将在更大程度上引起区域经济差距的扩大(李亚玲,汪戎,2006)。 人力资本分布不平等的主要愿意可能是来自教育不平等,而教育扩张政策则将通过缓解区域间教育不平等政策,改善人力资本分布不平等的局面(杨俊,李雪松,2007; 魏下海等,2011)。

3.人口分布和流动对经济增长的影响

资源错配理论在人口的空间分布和经济增长之间构建起理论桥梁。 虽然我国人口分布持续向东部地区偏移,但是研究发现,至少截至2015年,中西部及东北地区的劳动要素投入相对过度,仍相对存在50%的过多劳动投入,而东南及环渤海地区的劳动要素却相对不足,存在着40%的缺口(靳来群,2018)。

根据资源错配理论,人口或劳动要素的空间错配将会抑制地区经济增长,而人口流动则会缓解区域间劳动要素错配的负面影响,促进区域经济增长并缩小区域间的经济差距。 既有研究表明,要素错配会显著降低经济发展质量,其主要作用机制包括抑制创新并降低全要素生产率,延缓产业结构升级,扩大区域间经济差距等等(董嘉昌等,2020)。 在全要素生产率方面,靳来群(2018)研究发现,省际资源错配导致全要素生产率年均损失9.71%,其中劳动错配导致全要素生产率损失8.62%,资本错配导致全要素生产率损失0.86%,劳动错配程度远高于资本错配。 董旭等(2021)也指出,通过重置资本和劳动,使其达到最优配置状态,中国省际工业全要素生产率将有大约46%的提升潜力。 在产业结构升级方面,叶文辉和楼东玮(2014)测算发现,如果资本和劳动要素的错配水平减少1个单位,将使第二产业的产出比重提高4.32%,同时提升第三产业的产出比重约2.16%。 在区域经济差距方面,要素错配能够解释全国各省份间收入差距的15.7%(杨志才,柏培文,2017),或者解释区域非平衡发展的30.7%,如果要素完全有效配置将使得人均真实收入年均增加31.4%(刘贯春等,2017)。

根据历次人口普查数据,如图4所示,流动人口迁移作为人口空间变化的主要因素,呈现出规模增长快且空间集聚的趋势(王海龙,2016)。 区域间的这种人口流动和劳动迁移能够显著促进劳动力配置效应的释放,而且随着劳动力流动的增强,带来的促进效应更加明显(王婷等,2020),因此,能够在一定程度上缓解和对冲劳动资源错配对经济增长的阻碍作用。 实证研究表明,人口流动显著促进了区域经济增长,在2000—2005年和2006—2011年间对中国经济增长的整体推动率分别为0.84%和0.12%(樊士德,2014); 而且省际人口净迁移对区域增长收敛起到了促进作用(毛新雅,翟振武,2013)。 以2008年为时间节点,西部大开发政策的实施加速了西部地区经济增长(侯燕飞,陈仲常,2016),这与中部地区和西部地区人口规模拉开差距的时间基本一致。 除此之外,研究还发现人口流动对人力资本存量具有较大影响,在东部省份,人口流入对其人力资本存量贡献比较大; 而在中部和西部省份,人口流出对其人力资本积累的负面影响较大(陈向武,刘雯,2020)。

人口流动管制政策则会加剧劳动要素的空间错配,对经济增长和结构升级具有显著的负向作用。 如赵恢林(2019)发现,人口流动冲击能解释产出波动的7.83%和投资波动的5.60%,而且随着经济中高技能比重加大,单位人口流动负冲击对社会福利损失越大。 钟粤俊等(2020)也指出,劳动力流动障碍削弱了人口密度对服务业发展的促进作用,城市人口密度下降和劳动力流动障碍导致中国城市服务业发展偏低约3~5个百分点。 但是,人口流动与经济增长之间并非简单的线性关系。 曾永明和张利国(2017)分别利用跨国数据和省际数据实证表明,人口密度与经济增长之间既有集聚效应,又有拥挤效应,两者之间存在着“倒U型”关系。 甘行琼和李玉姣(2017)也发现,当城市人口密度低于812(人/平方公里)时,人口流入对地区经济增长有显著促进作用; 当城市人口密度高于812(人/平方公里)时,人口流入对地区经济增长的促进作用就会受阻。

数字经济开启第二次人口红利:从数量型到质量型和配置型人口红利

人口抚养比上升导致以数量型人口红利为主的第一次人口红利逐渐消失,但是同时人力资本积累和劳动力流动迁移推动的质量型和配置型人口红利为主的第二次人口红利正在兴起,逐步成为经济增长的新动力来源(张同斌,2016; 原新,金牛,2021)。 据测算,数量型人口红利对中国经济增长的平均贡献率为12.86%,并在2010年之后开始明显下降; 质量型人口红利对中国经济增长的平均贡献率为8.39%,并在2010年左右明显超越数量型人口红利的贡献率(杨成钢,闫东东,2017)。 当前,中国正处于两次人口红利转换和数字化浪潮深入发展的历史交汇期。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出要 “迎接数字时代,激活数据要素潜能,推进网络强国建设,加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”,并藉此“打造数字经济新优势”。 如何充分发掘数字经济的潜力,顺应人口转型和红利交织的历史趋势,顺利开启第二次人口红利,从而实现经济高质量发展,是亟待研究和回答的问题。

1.智慧教育促进教育均等化与人力资本积累

少儿抚养比的上升,增加了对教育资源的需求,但是,我们的教育资源在省际、城乡以及不同收入群体之间的分配仍不均衡。 通过发展智慧教育,一方面,能够推动正式教育的内容与形式创新,促进教育教学从线下向线上转移,提高教学效率与质量; 另一方面,能够通过非正式教育,更高效地满足不同受教育群体的个性化教育需求,使其作为正式教育的补充。 如杨钋和徐颖(2017,2020)指出,家庭互联网使用通过降低交易成本和解决信息不对称,提高了家庭教育投资,尤其是选择性投资与校外补习投资。

不仅如此,智慧教育还能够推动发达地区和城市的正式教育资源向欠发达地区和农村流动,降低欠发达地区、农村地区及低收入家庭的受教育门槛,从而推动教育机会与资源的均衡化,加快人力资本积累进程。 在这方面,腾讯长期以来坚持以Connection (连接)、Content(内容)、Commonweal (社会责任)为出发点,谋求科技向善,致力于推动教育实现公平化、个性化与智慧化。 正如腾讯研究院院长司晓在解读《中国区域数字学习指数报告》时所指出,泛在、多元和普惠三个关键词代表了当前和未来教育科技发展的主要方向,要让学习从“有限时空”扩展为“不受限时空”,从“单一标准”扩展为“多样可选”,从“局部不均”扩展为“人人能享”。

此外,大量智慧教育资源具有免费特征,这一点与免费义务教育政策极为相似。 研究发现,免费义务教育政策在农村的教育、健康和认知人力资本积累上具有显著的促进作用,并通过互联网学习工作偏好效应,促进农村个体认知能力的提升(贾婧,柯睿,2020)。 这一结论也得到郑磊等(2021)的支持,他们认为城乡初中生在认知能力和家庭互联网接入率上均存在明显差距,家庭互联网接入这一因素可以解释城乡学生认知差距的57%左右,并且这种影响主要来自两者在互联网使用回报率上的差异,通过教育信息化促进教育公平。 进一步研究还发现,互联网学习偏好对学生数学、阅读和科学素养都有显著的正向影响,如果家庭处境不利的学生养成互联网学习偏好,则互联网可以缩小家庭背景导致的成绩差距,缩小教育结果不平等(陈纯槿,顾小清,2017)。

2.智慧康养医疗提高老年人健康水平,数字接入促进老年人就业参与

人口老龄化与老年抚养比的上升,增加了对健康、医疗与养老的需求。 通过发展智慧医疗,降低老年人获取医疗服务的门槛,如远程问诊不仅有效地降低了老年人出行过程中带来的伴生风险,而且极大地压缩了医院排队产生的等待时间; 通过发展智能终端,实时监测老年人的身体健康状况,如血压、心跳等,预测老年人的身体健康状况,并定期为老年人出具健康报告; 通过发展智慧康养产业,满足老年人对健康养老的个性化需求。 智慧健康、智慧医疗与智慧养老等产业的发展,还将通过结构效应,对经济增长产生正向影响。

既有研究一致发现,数字技术对居民和老年人健康具有显著的正向影响。 如杨克文与何欢(2020)发现,与不使用互联网相比,使用互联网将使居民自评非常健康的可能性上升3.9%,没有身体疼痛的可能性上升2.7%,情绪改善约0.75,遭遇伤病和住院的可能性分别下降1.3%和1.1%。 或者,从另一个角度可以认为,在自评健康、健康影响工作和生活频繁程度以及心情抑郁或沮丧频繁程度三个方面,使用互联网居民的健康水平比不使用互联网的居民分别高出1.370倍、1.420倍和1.200倍(陈亮,李莹,2020)。 具体到老年人群体而言,老年人使用智能手机对心理健康的提升作用高于生理健康,而且在受教育水平高、60~69岁低龄老年群体和城镇户籍老年人群体中更加明显(王宇,2020; 赵建国,刘子琼,2020)。 为了降低老年人使用数字医疗服务的门槛,腾讯支持广东、北京、四川、河北等地区陆续推出了健康码适老化方案,打印离线码、子女帮查健康码等相关功能已覆盖全国至少3000万老年群体,体现了数字技术的温度。

在创造第二次人口红利过程中,提高劳动者的就业能力和老年人的劳动参与率将起到重要作用(蔡昉,2020)。 因此,可以通过为老年劳动者提供相关的再就业培训,发展零工经济、平台经济、知识经济、共享经济等新型商业模式,鼓励已退休的老年人以灵活就业的方式实现再就业。 相关的实证研究也表明,互联网使用通过增强老年人社会融入意愿,改善老年人老化态度,并且通过增加社会互动、改善健康状况等机制,显著地促进老年人的就业参与(吕明阳等,2020)。

3.数字化促进创业就业与非劳动投入,降低劳动年龄人口减少的负面影响

劳动年龄人口的减少并不必然意味着劳动要素投入的减少,积极的数字化将至少通过三种途径改变劳动年龄人口与劳动要素投入之间的必然联系,这对于人口净流出和人口负增长区域而言至关重要。

一是数字经济促进创业与就业。 从创业的角度来看,数字技术通过促进创新、提升人力资本和社会资本水平、增强创业示范效应等促进了机会型创业率的增长,而且对女性的作用大于男性(刘斌,辛伟涛,2020)。 互联网的接入率每增加1个百分点,返乡农民工的创业概率提升0.036%(袁方,史清华,2019)。 从就业的角度来看,数字技术通过增强社交关系与减少家务时间,促进农村劳动力的非农就业,使农村劳动力由自雇型就业向受雇型就业转变,降低非正规就业比例(马俊龙,宁光杰,2017; 宋林,何洋,2020; 马继迁等,2021; 戚聿东,褚席,2021),对女性劳动参与率的提高通常大于男性(毛宇飞,曾湘泉,2017,宁光杰,马俊龙,2018),为农村劳动力带来41.2%~51.1%的非农收入回报(杨柠泽,周静,2019)。

二是通过增加机器人投入,提高全要素生产率。 对于一些繁重、危险、重复、低价值的工作环节,可以考虑使用智能机器人替代劳动力,并对这部分被释放出来的劳动力进行就业培训,提高劳动要素的配置效率。 既有研究相信,工业机器人投入的增加能够促进规模效应,改善技术效率与资本回报率,有效提升全要素生产率并推动经济增长(陈永伟,曾昭睿,2020; 韩民春,乔刚,2020),进一步的实证检验则表明,与没有使用机器人的企业相比,使用机器人的企业劳动生产率高出7.45%(李磊,徐大策,2020),全要素生产率是机器人影响经济增长的重要传导机制,其解释力达到总效应的60%,尤其是在人口红利晚期和后人口红利期效果更加显著(杨光,侯钰,2020)。

三是利用数字技术为员工赋能,提高劳动力质量。 通过为企业员工提供更好的数字化解决方案,能够有效提高员工的劳动技能与就业能力。 随着智能技术不断融入企业内部并被劳动力熟练使用,高技能人才的提高才能更加有效地提高经济增长(魏玮等,2020)。 对新生代农民工职业选择的研究也发现,教育人力资本通过显著提高新生代农民工的互联网使用率来增加其选择更高层次职业的机会(赵建国,周德水,2019)。

4.数字技术促进创新与生产率提升为劳动力流失地区提供新发展思路

通用数字技术作为一项颠覆性创新,在扩散与渗透过程中将会引致大量的渐进性创新与互补性创新,从而促进劳动生产率与全要素生产率的提升,以此来缓解和对冲人口红利消失的影响。 既有研究表明,数字技术的快速发展与普及,对我国区域创新效率、创新能力等都具有显著的促进作用(韩先锋等,2019; 惠宁等,2020; 沈国兵,袁征宇,2020)。 数字经济的发展显著促进了全要素生产率的提升,当考虑到区域异质性时,数字经济发展对低生产率地区和中西部地区全要素生产率的提升作用更大(杨慧梅,江璐,2021,邱子迅,周亚虹,2021),同时由于存在显著的网络效应特征,数字技术对中国全要素生产率的促进作用是非线性的,其中网络效应的临界规模为41.43%的网民人口比例(郭家堂,骆品亮,2016)。

当考虑到人口分布和流动的情况时,邱子迅和周亚虹(2021)发现,数字经济对劳动力净流失地区的全要素生产率的促进作用更大,这为劳动力流失地区的经济增长提供了一个新的发展思路。 温湖炜和钟启明(2021)也指出,对于人力资本稀缺、劳动使用密集以及经营状态较差的企业,智能化发展的生产率效应更为突出,是缓解用工成本上升、技能人才“脱实向虚”以及实现企业经营脱困的重要手段。 数字经济发展有助于改善东中西各地区的劳动要素配置扭曲状况(马中东,宁朝山,2020),但是改善效应存在着双重门槛,在互联网普及率达到15.685%时,其对劳动力错配的改善效果显现,互联网普及率高于47.901%时,改善效果得到增强(韩长根,张力,2019)。 根据中国互联网络信息中心(CNNIC)数据,截至2020年12月,我国网民规模达9.89亿,互联网普及率达70.4%,已远超47.901%的水平,因此数字经济的发展将显著改善区域间的劳动配置扭曲现象,促进劳动要素的区域间流动。